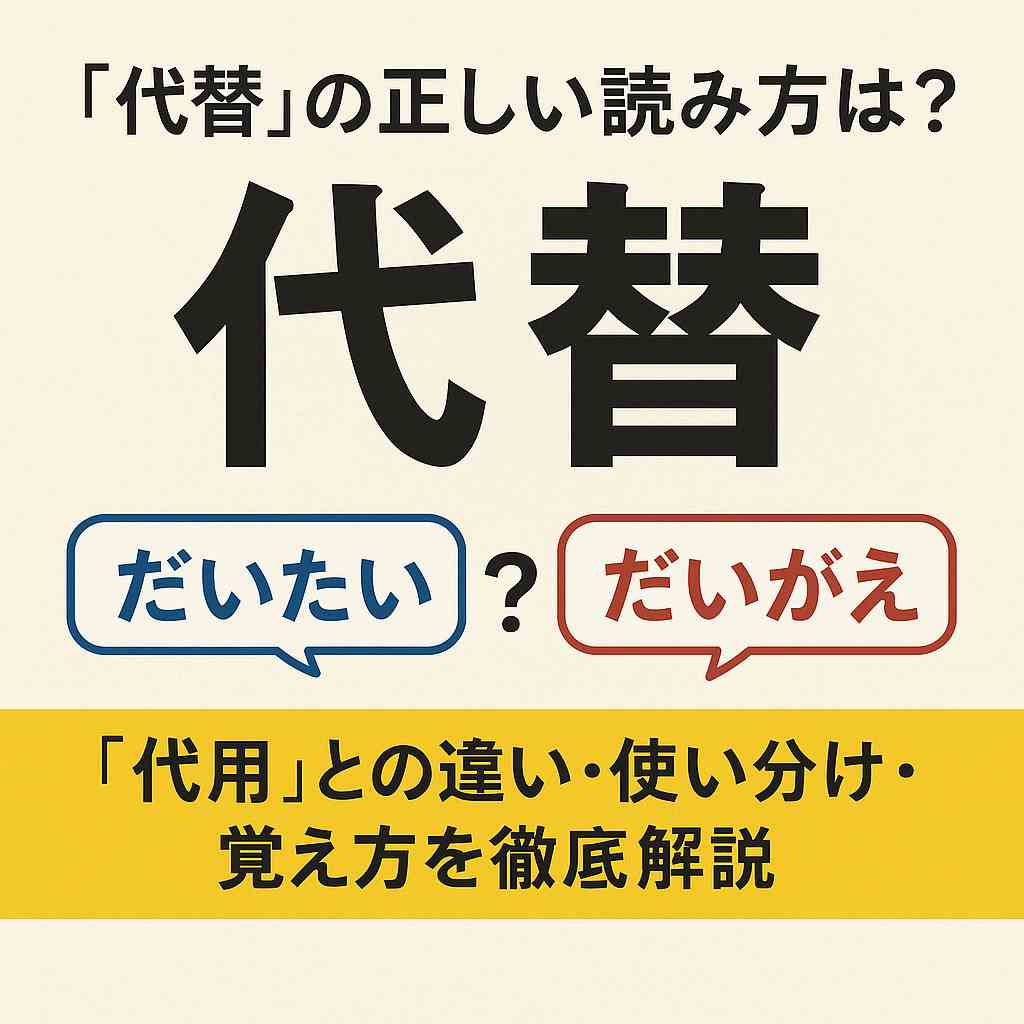

「代替」は“だいたい”が正解!「代用」との違い・使い分け・覚え方を徹底解説

「代替」はどう読む?歴史と今の常識

「代替」という言葉を目にしたとき、多くの人が「これは『だいたい』なのか?それとも『だいがえ』なのか?」と迷った経験があると思います。結論から言えば、今日の日本語において正しい読み方は『だいたい』です。しかし、なぜこんなに多くの人が迷ってしまうのでしょうか?その理由を歴史や辞書の表記の変化とあわせて丁寧に解説していきます。

結論:「だいたい」と読むのが正解

現在の国語辞典、文化庁の公式見解、NHKのアナウンス基準、そして新聞各社のスタイルブックのいずれを見ても、「代替」は『だいたい』と読むことが標準とされています。たとえば「代替案」は「だいたいあん」、「代替手段」は「だいたいしゅだん」と読むのが正しいのです。

この背景には、言葉の使われ方が社会的に固まってきた流れがあります。NHKのアナウンサー養成マニュアルでも「代替=だいたい」と徹底されており、公共放送がそう扱うことで全国に浸透していきました。つまり、現代日本語における「代替」は、正式に「だいたい」と読むのが正解なのです。

なぜ「だいがえ」と間違われやすいのか

それでも、多くの人が「だいがえ」と読んでしまうのには理由があります。一つは、漢字の持つ意味にひきずられることです。「替」という字は「取り替える」という意味を持っており、「交替(こうたい)」「着替え(きがえ)」など「がえ」と読む例が多いため、自然と「代替」を「だいがえ」と読んでしまうのです。

もう一つの理由は、似た言葉との混同です。たとえば「代替わり(だいがわり)」や「交代要員(こうたいよういん)」といった言葉は日常でも耳にします。そのため、同じ「代」がつく「代替」も「だいがえ」と読むのが自然だと思い込んでしまうのです。

加えて、「代替案」を「だいがえあん」と誤読するケースも少なくありません。「代替」が「だいがえ」なら、「代替案」も「だいがえあん」でいいだろう、と短絡的に考えてしまうからです。しかしこれは辞書的には誤読扱いとなります。

文化庁や辞書に見る読み方の変遷

「代替」という言葉は、昔から「だいたい」と読まれていたのでしょうか?実はそうではありません。歴史をさかのぼると、江戸時代や明治期の文献では「だいがえ」と読まれていた例も存在しています。つまり、「代替=だいがえ」という読み方は、完全な間違いではなくかつては使われていた歴史的な読み方でもあるのです。

しかし、国語辞典の表記が統一されていく過程で「だいたい」が標準として定着していきました。たとえば、『広辞苑』や『大辞林』では「代替=だいたい」と明記されています。また、『明鏡国語辞典』では「だいがえ」という読み方について「誤読」と注記されており、これは「昔は使われたが今は誤りとされる」という扱いを意味します。

文化庁の「国語に関する世論調査」でも、「代替」を「だいたい」と読む人が圧倒的多数を占めています。つまり、言葉の歴史の中では揺れ動いたものの、現代では「だいたい」が正しいという結論に落ち着いたわけです。

まとめると、

- 昔は「だいがえ」と読まれることもあった

- 現在は辞書・文化庁・メディアが「だいたい」を採用している

- 「だいがえ」は今では誤読扱いになっている

という流れになります。

このように、日本語の読み方は歴史の中で変化してきたことがわかります。正しい使い方を知ることはもちろん大事ですが、その背景を知ると、なぜ誤読が起こりやすいのかも理解できて安心です。

つまり、今日からあなたが「代替」をどう読むべきかと問われれば、自信を持って『だいたい』と答えられるようになります。そしてもし誰かが「だいがえ」と読んでしまっても、「昔はそういう読みもあったけど、今は『だいたい』が正解なんですよ」とやさしく教えてあげられるようになるでしょう。

「代替」と「代用」の違いをもっと深く理解する

「代替(だいたい)」と「代用(だいよう)」は、どちらも「何かの代わりにする」という意味を持っています。そのため、普段の会話やビジネス文書で混同されやすい言葉です。しかし実際には使う場面やニュアンスに大きな違いがあります。この章では、両者の違いを「時間軸」「具体例」「英語での比較」という3つの観点から整理していきます。

時間軸で考える「代替」と「代用」

まず一番大きな違いは「時間的な視点」です。シンプルに言うと、

- 代替=長期的・恒久的な置き換え

- 代用=短期的・一時的なしのぎ

という使い分けになります。

たとえば、エネルギー問題を考えてみましょう。「石油を代替するエネルギー」と言えば、それは太陽光や風力、水素エネルギーのように将来の主役になりうるものを指します。ここで「代用エネルギー」と言ってしまうと、「とりあえずの間に合わせ」という意味合いになり、ニュアンスが弱くなってしまうのです。

一方、家庭で「牛乳が切れたから豆乳で代用する」と言う場合、これはその場しのぎの行動です。明日もあさっても豆乳を使うわけではなく、あくまで「一時的な置き換え」です。ここで「豆乳で代替する」と言ってしまうと、長期的に牛乳の代わりとして豆乳を使い続ける、というニュアンスに変わってしまいます。

このように、時間軸を基準に考えれば「代替」と「代用」を正しく区別できるのです。

ビジネスと日常での実例比較

もう少し具体的に、実際の場面での違いを見ていきましょう。以下の例文を比較してみてください。

| 誤った表現 | 正しい表現 | 解説 |

|---|---|---|

| プロジェクターが壊れたので、テレビで代替します | プロジェクターが壊れたので、テレビで代用します | 一時的対応なので「代用」が正しい |

| 今後は紙の資料をPDFで代用します | 今後は紙の資料をPDFで代替します | 恒久的な方針転換なので「代替」が正しい |

| 昼食はパンを代替してご飯にしました | 昼食はパンを代用してご飯にしました | その場の食事なので「代用」が自然 |

| この制度は既存の制度を代用するものです | この制度は既存の制度を代替するものです | 長期的な制度変更なので「代替」が自然 |

表を見ればわかるように、「代替」は長期的なルール変更・方針転換・仕組みに使い、「代用」は一時的な行動・応急処置・日常的な工夫に使うのが自然です。

つまり、ビジネスメールやプレゼン資料では「代替」を選ぶべき場面が多く、家庭や日常の会話では「代用」を使うほうがしっくりきます。

英語の “alternative” と “substitute” で理解する

日本語だけで考えると少し混乱するかもしれません。ここで英語に置き換えてみると理解が一気にクリアになります。

- 代替(だいたい)=alternative(恒久的な代わり、別の選択肢)

- 代用(だいよう)=substitute(一時的な代わり、代理)

たとえば、次のように使います。

- Alternative energy = 代替エネルギー(将来の選択肢としてのエネルギー)

- Substitute teacher = 代用教員(臨時の先生、いわゆる「代行」)

日本語の「代替エネルギー」と「代用教員」の違いは、この英語の区別にほぼ重なります。つまり、「代替=alternative」、「代用=substitute」と覚えておくと、英語学習にもつながり、一石二鳥です。

この比較を踏まえると、「代替」を「だいがえ」と読んでしまうと、ニュアンスが「substitute(一時的な代用)」に引き寄せられてしまうため、正確さに欠けることがわかります。やはり「代替=だいたい」と読むことで、英語の “alternative” に近い意味がしっかりと伝わるのです。

まとめると、

- 代替=長期的、恒久的な選択肢(alternative)

- 代用=一時的、その場しのぎの手段(substitute)

という違いを意識するだけで、使い分けがぐっと分かりやすくなります。

今後もし「代替」と「代用」で迷ったときは、ぜひ「この置き換えは長期的か?一時的か?」という視点で考えてみてください。その判断基準さえ持っていれば、誤用する心配はほとんどなくなります。

間違えやすい「代替案」の読み方と失敗談

ビジネスの現場や会議でよく耳にする「代替案」という言葉。実はこの言葉こそ、読み間違いが多発する要注意ワードです。多くの人が「だいがえあん」と読んでしまいがちですが、正しくは「だいたいあん」です。この章では、なぜ「だいがえあん」と間違えやすいのか、実際に起きた失敗談、そして誤解を防ぐための工夫を紹介していきます。

「だいがえあん」と言ってしまったらどうなる?

実際のビジネスシーンで「だいがえあん」と口にしてしまうと、相手にどう映るのでしょうか。想像してみてください。プロジェクトの会議で、「第一案が難しいので、こちらのだいがえあんを検討しましょう」と発言したとします。聞き手の中には「この人、日本語の基本が分かっていないのでは?」と感じる人がいるかもしれません。

もちろん、意味は通じます。しかし、ビジネスの世界では「正しい日本語を使えているかどうか」が信頼性の指標になってしまうことも多いのです。特に、役員会議や顧客への提案などの正式な場面で「だいがえあん」と読んでしまうと、内容以前に「基本的な言葉も間違える人」という印象を与えかねません。

実際に私の知人が経験したエピソードでは、社内の提案会議で「だいがえあん」と発言したところ、上司から「代替は『だいたい』だからね」と訂正され、その後しばらくの間「だいがえさん」とあだ名で呼ばれてしまったそうです。冗談として笑い話になる場合もありますが、こうした場面はできれば避けたいですよね。

「大体」との混同を避ける工夫

「代替案」が誤読されやすい理由の一つに、「大体」という言葉の存在があります。「だいたい」と聞いたとき、多くの人が「おおよそ」「およそ」といった意味を思い浮かべます。そのため、「代替案=だいたいあん」と聞くと、「おおよその案?」と一瞬違和感を覚えるのです。

この違和感が原因で、「だいがえあん」と読み替えてしまう人が少なくありません。特に、口頭でのやり取りでは「代替案」と「大体案」が耳で聞くと区別がつきにくいため、誤読が定着してしまうのです。

この混同を避けるためには、次のような工夫が有効です。

- 漢字を意識してイメージする:「代替案」は「代わりの案」。頭の中で「代替=alternative」と置き換えてから読むと誤読を防ぎやすくなります。

- 文章で確認する:「代替案」をメールや資料に書くときは、実際に声に出して「だいたいあん」と読んでみる習慣をつけると定着します。

- 「大体」とは違うと強調する:「代替=長期的な置き換え」と「大体=おおよそ」を別々にノートに書き出して比較すると、頭の中で整理されやすいです。

こうした小さな工夫を続けるだけでも、読み間違えのリスクを大幅に減らすことができます。

誤解を避けるための置き換え表現

もし「代替案」という言葉を使うのに不安がある場合、誤読を避けるために別の言葉に置き換えるのも有効です。日本語には同じ意味を持つ表現が複数あるため、シーンに応じて言い換えることで、誤読による誤解を防ぐことができます。

| 元の言葉 | 自然な言い換え |

|---|---|

| 代替案 | 別案/もう一つの提案/オプション |

| 代替手段 | 他の方法/追加の選択肢/別の方法 |

| 代替策 | バックアッププラン/補完策/代わりの方法 |

たとえば、会議で「こちらが代替案です」と言う代わりに、「こちらが別案です」と言えば、誤読のリスクはゼロになります。相手にもすぐに意味が伝わるため、むしろこちらのほうがスムーズに会話が進むケースも多いのです。

また、英語で「alternative plan」と言う場合、日本語では「代替案」と直訳するよりも「別案」と訳す方が自然に聞こえることもあります。つまり、シーンに応じて「代替案」と「別案」を使い分けることが、賢い日本語運用術なのです。

要するに、誤解を避けるには「代替案=だいたいあん」としっかり頭に入れておくことが第一歩ですが、どうしても迷うときには「別案」「オプション」といった表現に切り替える柔軟さを持つことも大切です。

これで、あなたが次に会議やメールで「代替案」という言葉を使うとき、堂々と「だいたいあん」と読めるようになります。さらに、「誤読されやすい言葉だ」という知識を持っていれば、相手が誤って「だいがえあん」と言ったときにも、やさしくフォローできるでしょう。ビジネスの場では、言葉の正しさと同じくらい、相手への配慮も信頼につながります。

実際の調査でわかる読み方のリアル

「代替」の読み方について、「正解は『だいたい』」と分かっていても、現場では「だいがえ」と使う人も確かに存在します。では、実際にどのくらいの人がどちらを使っているのでしょうか?ここでは文化庁の調査や新聞・NHKといったメディアの基準、さらにインターネット検索の実態をもとに、「代替」のリアルな使われ方を見ていきましょう。

文化庁の世論調査から見る使用率

文化庁は定期的に「国語に関する世論調査」を行っており、その中で「代替」の読み方についても調べられています。最新の調査では、約7割以上の人が「だいたい」と読む一方で、「だいがえ」と読む人も一定数いることが分かっています。

特に年齢層によって違いが見られるのも興味深い点です。若い世代ほど「だいたい」と読む割合が高く、年齢が上がるにつれて「だいがえ」と読む人も目立つ傾向があります。これは、言葉の標準化が時代とともに進んだ結果といえるでしょう。つまり、昔の学校教育や職場環境では「だいがえ」も一定の容認度があり、それが世代間の違いにつながっているのです。

文化庁の調査結果を踏まえると、「代替=だいたい」が圧倒的多数派ではあるものの、「だいがえ」も完全には消えていないことが分かります。こうした背景を知っておくと、ビジネスや日常の会話で「だいがえ」と聞いたときに「間違いだ!」と決めつけるのではなく、「世代や地域による揺れがある」と理解できるようになります。

新聞・NHK・SNSでの表記の傾向

次に、メディアの実際の使い方を見てみましょう。新聞社やNHKのような公共性の高いメディアは、言葉の基準を統一して使うことを徹底しています。たとえばNHKの「ことばのハンドブック」では、「代替=だいたい」と明記されており、アナウンサーや記者は必ずこの読み方で統一します。

新聞各社でもスタイルブック(用字用語集)に「代替=だいたい」と規定している場合が多く、紙面に登場する「代替案」「代替エネルギー」はすべて「だいたい」と読む前提で書かれています。つまり、公式なメディアの場では「だいたい」以外の読み方は排除されていると言ってよいでしょう。

一方で、SNSでは自由な発信が多いため「だいがえ」と書かれるケースも見られます。特にカジュアルな会話や個人のつぶやきでは「代替」を「だいがえ」と読む人が少なくないのです。TwitterやInstagramで「代替案」と検索してみると、「だいがえあん」と発音している前提の投稿も一定数ヒットします。

つまり、メディアが「だいたい」に統一している一方で、SNSなどの個人の場では「だいがえ」も生き残っている。これが現代日本語のリアルな状況なのです。

Google検索結果に見る一般的な使われ方

もう一つ面白い視点は、Google検索結果から読み方を探る方法です。「代替 だいたい」と「代替 だいがえ」をそれぞれ検索してみると、ヒット件数や記事の内容に差があることがわかります。

- 「代替 だいたい」→ 辞書解説、文化庁やNHKのページ、学習サイトなどが上位に並ぶ

- 「代替 だいがえ」→ Q&AサイトやSNSの投稿、掲示板など「誤読を指摘する文脈」で使われることが多い

つまり、検索結果の傾向からも「だいたい」が正解であることが浮き彫りになります。「だいがえ」はあくまで「誤読」として扱われる記事や投稿に登場しているだけなのです。

さらに、Googleトレンドを使って比較すると、検索ボリュームも「代替 だいたい」が圧倒的多数で、「代替 だいがえ」はごくわずかです。これは世の中全体で「代替=だいたい」が標準化している証拠でもあります。

こうした検索データを知っておくと、自分がブログ記事やプレゼン資料を書くときに安心して「代替=だいたい」と書けますし、読み手に誤解を与えるリスクを減らせます。

まとめると、

- 文化庁の調査では「だいたい」が多数派、「だいがえ」も一定数残っている

- 新聞やNHKなど公式メディアは「だいたい」に統一している

- SNSや個人投稿では「だいがえ」も生き残っている

- Google検索やトレンドでは「だいたい」が圧倒的優勢

このことから言えるのは、「代替=だいたい」が現代日本語の正解であることに間違いはなく、同時に「だいがえ」を使う人がいても不思議ではない、という二重のリアルです。大切なのは、状況や相手を見て使い分けられる柔軟さ。特にビジネスの場では迷わず「だいたい」と読むのが安全策といえるでしょう。

ビジネスで恥をかかない!「代替」と「代用」の使い分け

「代替」と「代用」は、似ているようで意味が異なるため、ビジネスの場面で誤用すると相手に「この人、言葉に弱いな」と思われるリスクがあります。実際、社内メールや会議の発言、プレゼン資料などでは言葉の正確さが信頼性に直結することが少なくありません。この章では、ビジネスシーンごとに「代替」と「代用」をどう使い分けるべきかを、具体的な例文とともに解説していきます。

メールで使える正しい文例

まずはビジネスメールです。メールは文字が残るため、誤った言葉を使うと後々まで記録に残ってしまいます。そこで、よくあるケースを例に正しい使い方を確認してみましょう。

| 誤った表現 | 正しい表現 | 解説 |

|---|---|---|

| 今後は紙の稟議書をPDFで代用いたします。 | 今後は紙の稟議書をPDFで代替いたします。 | 方針転換なので「代替」が正しい。 |

| プロジェクターが壊れたので、会議ではホワイトボードを代替します。 | プロジェクターが壊れたので、会議ではホワイトボードを代用します。 | 一時的な対応なので「代用」が正しい。 |

| 来週の会議はリモート会議システムを代用します。 | 来週の会議はリモート会議システムを代替します。 | 恒常的に切り替えるなら「代替」。一度きりなら「代用」。 |

このように、メールでは「恒久的な仕組みの変更かどうか」を意識すると正しく使い分けられます。特に「今後」「以後」といった表現があるときは「代替」、一時的・応急的な表現のときは「代用」とするのが自然です。

会議で役立つ言い換えフレーズ

次に会議での発言です。会議ではスピード感が大切ですが、言葉の選び方ひとつで印象が変わります。誤用を避けるには、短くても正確に伝わるフレーズを準備しておくのがポイントです。

- 「こちらを代用して対応しましょう」=一時的な対応

- 「こちらを代替手段とする方針です」=恒久的な方針

- 「現行システムを新システムで代替します」=長期的な切り替え

- 「資料が不足しているので、コピーを代用してください」=その場しのぎ

会議中に迷ったときは、「これは長期的な話か、一時的な話か」を頭の中で3秒考えるだけで十分です。癖づけておくと、自然と正しい言葉が出てくるようになります。

プレゼン資料に書くときのポイント

プレゼン資料では、言葉選びが直接「説得力」や「専門性」に関わります。「代替」と「代用」を間違えると、スライド全体の印象まで弱くなってしまう可能性があります。

例えば、新しい事業提案のスライドで「既存の仕組みを代用します」と書いてしまうと、「応急処置なのか?」と誤解されるかもしれません。本来伝えたいのは「恒久的に新しい仕組みに切り替える」ということなら、正しくは「代替」です。

逆に、ワークショップや一時的なイベントで「道具が足りないので別のもので代替します」と書くと、堅苦しく感じられます。ここでは「代用」とする方が自然で、聞き手に余計な違和感を与えません。

プレゼン資料におけるコツは、「代替」と「代用」を図解で示すことです。例えば次のように、スライドにまとめると一目で分かります。

| 言葉 | 使う場面 | ニュアンス |

|---|---|---|

| 代替 | 制度変更/方針転換/長期的な戦略 | 恒久的な置き換え(alternative) |

| 代用 | 応急処置/一時的対応/日常的な工夫 | その場しのぎ(substitute) |

こうした表を見せるだけで、聞き手もすぐに「なるほど!」と理解できます。つまり、プレゼンでは「見える化」が最大の武器になるのです。

まとめると、

- メール:恒久的なら「代替」、一時的なら「代用」

- 会議:瞬時に「長期か短期か」を判断して選ぶ

- プレゼン:図や表で違いを視覚的に示す

この3つを意識すれば、ビジネスの現場で「代替」と「代用」を迷わずに使い分けることができます。言葉の正確さは、仕事の信頼性や説得力に直結します。あなたが次に会議や資料作成でこの言葉を使うとき、ぜひ今日の内容を思い出してみてください。

日常生活での自然な使い分け

「代替」と「代用」という言葉は、ビジネスの場だけでなく、日常生活でも頻繁に登場します。実は、家庭や買い物の場面、ニュース記事などでも自然に使い分けられており、その違いを知っておくと会話の中で違和感なく日本語を使えるようになります。この章では、日常生活に根ざした具体例をもとに、両者の自然な使い分けを解説します。

家庭や買い物シーンでの「代用」

日常生活で一番よく使うのは「代用」です。これは一時的・応急的な置き換えを意味するため、家庭の中でのちょっとした工夫や買い物の場面にぴったりなのです。

例えば、次のようなシーンを想像してみてください。

- 「砂糖が切れていたから、はちみつで代用した」

- 「急に雨が降ってきたので、新聞紙をかぶって傘の代用にした」

- 「牛乳がなかったので、豆乳で代用した」

- 「醤油が切れていたので、めんつゆで代用した」

これらの例では、どれも「その場の工夫」であって、長期的に続けるわけではありません。もし「砂糖を代替した」と言ったら、「今後は砂糖を一切使わず、はちみつを主に使っていく」というような恒久的な食生活の変更に聞こえてしまいます。家庭の中でちょっと工夫するなら、やはり「代用」が自然なのです。

また、買い物の場面でも「代用」がよく使われます。「この商品は売り切れなので、こちらを代用してください」というように、販売員が一時的な置き換えとして提案することがあります。顧客の立場からも、「代用なら今だけの工夫なんだな」と理解できるため、誤解が生まれにくい表現です。

ニュースや政策に出てくる「代替」

一方で、「代替」は日常のニュースや政策関連の記事でよく使われます。これは「代替」が長期的な置き換えを意味するからです。

例えば、次のようなニュース記事を見たことがあるかもしれません。

- 「石炭火力発電を代替する再生可能エネルギーの普及」

- 「ガソリン車を電気自動車で代替する政策が進む」

- 「紙のチケットをデジタルチケットに代替する取り組み」

これらはいずれも「一時的な代わり」ではなく、将来的に恒久的な仕組みを切り替えることを意味しています。そのため「代用」ではなく「代替」が選ばれているのです。

もしニュースで「電気自動車でガソリン車を代用する」と表現されていたら、「とりあえずEVを使うだけなの?」と誤解されてしまいます。ここで「代替」と書かれていることで、「社会全体の仕組みを切り替える」というニュアンスが伝わるのです。

シーン別に一言で判断するコツ

ここまで見てきたように、「代替」と「代用」は日常の中でも自然に使い分けられています。とはいえ、瞬時に判断するのは難しいこともあります。そこで便利なのが「一言で見分けるコツ」です。

それは、「一時的な置き換えなら代用、仕組みを変えるなら代替」というシンプルなルールです。

| 場面 | 自然な言葉 | 理由 |

|---|---|---|

| 家庭料理で砂糖がないとき | 代用 | 一時的な対応だから |

| 国がガソリン車をEVに切り替えるとき | 代替 | 社会全体の方針転換だから |

| 雨の日に新聞紙でしのぐとき | 代用 | 応急処置だから |

| 企業が紙の資料を完全に廃止してPDFにする場合 | 代替 | 恒久的な仕組み変更だから |

このように考えれば、日常生活の中で「代替」と「代用」を迷うことはほとんどなくなります。

さらに言えば、会話では「代用」の方が自然に聞こえる場面が多いのも特徴です。「代替」はやや堅い表現なので、日常会話よりも文章やニュース記事、政策の説明で使われることが多いのです。普段の会話で友達に「代替したよ」と言うと、少し不自然に聞こえてしまいます。ですから、日常生活では「代用」、ニュースや公式文書では「代替」と覚えておくと使い分けがしやすくなります。

この章で紹介したポイントを押さえておけば、家庭でもニュースを読むときでも、違和感なく自然に「代替」と「代用」を選べるようになります。日本語のニュアンスを使いこなす力は、日常会話でも十分に役立つのです。

覚えやすい!日本語力アップの工夫

「代替(だいたい)」と「代用(だいよう)」の違いを理解しても、しばらくすると混乱してしまう人は少なくありません。特に会議やメールで急に使う場面が来ると「あれ?どっちが正しかったっけ?」と迷ってしまうものです。この章では、記憶に残りやすい覚え方や、毎日の小さな習慣、誤用を防ぐセルフチェック方法を紹介します。

語呂合わせで「代替」と「代用」を覚える

日本語を記憶に定着させるには、語呂合わせやイメージ化がとても効果的です。たとえば、「代替」と「代用」の違いを次のように覚えてみましょう。

- 代替=大きな代わり=仕組みを「替」える=長期的

- 代用=用事を済ませるための代わり=一時的

もう少し遊び心を加えるなら、

- 「代替(だいたい)」=「大体こっちに替える」=恒久的

- 「代用(だいよう)」=「用が済めばそれでOK」=一時的

と語呂で覚えるのもおすすめです。こうした小さな工夫を頭に入れておくと、実際に使うときに迷わなくなります。

毎日の語彙トレーニング法

言葉は知識として知っているだけではなく、実際に使えることが大切です。そのためには日常の中で繰り返し触れることが欠かせません。ここでは、忙しい人でも3分でできる簡単な語彙トレーニング法を紹介します。

- 新聞やニュースを音読する:「代替」や「代用」が出てきたら必ず声に出して読む。声に出すことで記憶が定着しやすくなります。

- 日記に一文書いてみる:毎日「代替」「代用」を使って一文を作る。例:「今日は砂糖の代用に蜂蜜を使った」など。

- 同僚や友人との会話で意識して使う:日常の会話にあえて取り入れることで、自分の中で自然な言葉として使えるようになります。

たったこれだけでも、1ヶ月も続ければ自然に言葉が身についてきます。ポイントは「少しずつでも毎日使うこと」です。筋トレと同じで、語彙力も習慣の積み重ねで鍛えられます。

誤用を防ぐセルフチェックリスト

会議やメールの直前に「どっちの言葉を使うべきだろう?」と迷ったときのために、セルフチェックリストを持っておくと便利です。以下の質問に答えるだけで、自動的に「代替」と「代用」を選べます。

- これは長期的な方針や仕組みの変更か? → はい → 「代替」

- これは一時的な対応や応急処置か? → はい → 「代用」

- 文章で使うか、会話で使うか? → 文章=「代替」、会話=「代用」が自然

この3つを順番に確認するだけで、迷う時間を大幅に減らせます。特に大事なのは最初の質問「長期か短期か」です。ここを意識するだけで、ほとんどのケースで正しく判断できるでしょう。

さらに余裕がある人は、自分のメールやプレゼン資料を見直して、「代替」「代用」の使い方をセルフチェックする習慣を持つとよいでしょう。間違いに気づいたときにすぐに直せば、次から自然に正しい使い方ができるようになります。

まとめると、

- 語呂合わせで楽しく覚える

- 毎日3分のトレーニングで習慣化する

- セルフチェックリストで迷わず判断する

この3つを実践すれば、「代替」と「代用」の違いで迷うことはなくなるはずです。そして何よりも、こうした言葉を意識的に使いこなす習慣は、あなたの日本語力そのものを底上げしてくれます。正しい言葉を自然に使える人は、それだけで信頼される存在になれるのです。

よくある質問(FAQ)

ここまで「代替」と「代用」の正しい読み方や使い分けを解説してきましたが、それでも実際の場面で疑問に思うことは多いはずです。この章では、よくある質問をまとめて、シンプルかつ分かりやすく回答します。

Q1:「代替」は「だいがえ」と読んでも間違い?

A:基本的には「だいたい」と読むのが正解です。「だいがえ」と読む人も一部にはいますが、辞書や文化庁、NHKなどの基準では「だいがえ」は誤読扱いとなっています。

ただし、歴史的には「だいがえ」という読み方も使われていたため、完全な間違いというよりは「古い言い方が残っている」ものです。日常会話で「だいがえ」と言っても意味は通じますが、ビジネスや公式の場では必ず「だいたい」と読むのが安全です。

Q2:「代替案」と「別案」は同じ意味?

A:ほぼ同じ意味で使えますが、ニュアンスに違いがあります。「代替案」はある案を別の案に置き換えるときの候補というニュアンスがあります。一方で「別案」はもっと広く「他の案」という意味で、必ずしも置き換えに限定されません。

例えば、会議で「代替案を提示します」と言えば、「第一案が難しいから、この案に置き換えましょう」という文脈になります。対して「別案を提示します」と言えば、「第一案とは違うアイデアも考えました」というニュアンスです。

どちらも自然に使えますが、「代替案」の方が少し堅く、ビジネス文書や公式な資料に向いています。迷ったら「別案」と言い換えれば、誤読リスクを避けつつ自然に伝わります。

Q3:「代替」と「代用」はビジネス以外でも使い分けるべき?

A:はい。日常会話でも正しく使い分けた方が自然です。例えば、家庭で「牛乳がなかったから豆乳を代用した」と言うのは正しいですが、ここで「代替した」と言うと少し不自然になります。

逆に、ニュースや政策説明で「再生可能エネルギーを代用する」と書かれていたら、「本当に一時的なものなの?」と誤解されてしまいます。ここは「代替」が適切です。

つまり、ビジネスに限らず日常生活全般で「代替=長期的」「代用=一時的」と意識すると、自然な日本語表現になります。

Q4:「大体(おおよそ)」と「代替(だいたい)」の違いは?

A:「大体」と「代替」は漢字も読みも同じ「だいたい」ですが、意味はまったく異なります。

- 大体(だいたい)=おおよそ、およその数値、ざっくりとした程度

- 代替(だいたい)=あるものを他のものに置き換えること

例えば、「大体の人数は10人くらい」と言えば「おおよそ10人」という意味ですが、「紙の資料をPDFに代替する」と言えば「紙をやめて、今後はPDFに切り替える」という意味です。

混同を避けるには、頭の中で「大体=数量」「代替=置き換え」と分けて覚えておくと便利です。

Q5:「代替エネルギー」と「代用エネルギー」は違う?

A:はい、大きく違います。「代替エネルギー」は石油や石炭に代わる長期的なエネルギー源(太陽光、風力、水素など)を指します。一方で「代用エネルギー」と言うと、「一時的に代わりに使うもの」というニュアンスになり、政策や科学の文脈ではほとんど使われません。

したがって、エネルギー分野で話すときは必ず「代替エネルギー」と言いましょう。もし「代用エネルギー」と表現してしまうと、専門知識に欠ける印象を与えてしまう可能性があります。

Q6:会話では「代用」を多めに使った方がいい?

A:日常会話では「代用」を使う方が自然に聞こえるケースが多いです。「代替」はやや堅い響きがあるため、普段の会話で「代替したよ」と言うと違和感があります。

例えば友達に「砂糖の代わりに蜂蜜を代用したよ」と言えば自然ですが、「砂糖を蜂蜜に代替したよ」と言うと「なんだか論文みたい」と思われてしまうかもしれません。会話では「代用」、文章やニュースでは「代替」と使い分けるとスムーズです。

Q7:「代替」を正しく使えるようになるにはどうすればいい?

A:おすすめは、日常的に意識して「代替」と「代用」を使い分けることです。たとえば日記や仕事のメモに「今日は◯◯を代用した」「会社では◯◯を代替する方針だ」と書いてみると、自然と定着していきます。

また、ニュース記事を読んだときに「この場合は代替だな」と確認する習慣を持つのも効果的です。知識を「頭で理解する」だけでなく「使える形で定着させる」ことが大切です。

こうした小さな積み重ねが、確実にあなたの日本語力を磨いてくれます。

まとめ|「代替」の正しい読み方を身につけよう

ここまで「代替(だいたい)」と「代用(だいよう)」の正しい使い分けについて、歴史的背景からビジネスや日常での実例、覚え方の工夫まで詳しく解説してきました。最後に、本記事の重要なポイントを整理し、今後に活かせる実践アドバイスをお伝えします。

本記事の重要ポイント整理

まずは「代替」という言葉に関して、押さえておくべき大前提を確認しましょう。

- 「代替」は「だいたい」と読むのが正解(「だいがえ」は誤読とされる)

- 「代替」と「代用」は意味が違う

– 代替=長期的・恒久的な置き換え(alternative)

– 代用=一時的・応急的な手段(substitute) - 「代替案」は「だいたいあん」が正しい(誤って「だいがえあん」と読まない)

- 大体(おおよそ)と代替(だいたい)は別物(数量か、置き換えかで意味が全く異なる)

- 辞書・文化庁・NHK・新聞など公的機関やメディアは「だいたい」で統一

- 日常会話では「代用」が自然、ビジネスやニュースでは「代替」がよく使われる

この6つを覚えておくだけで、日本語の使い分けで迷うことはほとんどなくなります。特にビジネスの場では「代替=だいたい」と即答できることが、信頼性や専門性を高める第一歩です。

次の会議から実践できる一歩

大事なのは「知っている」だけでなく「使える」ことです。明日からすぐに実践できる行動をまとめました。

- メールに「代替」を使ってみる

例:「今後は紙の資料をPDFに代替します」 - 会話では「代用」を意識する

例:「醤油がなかったのでめんつゆで代用した」 - 会議で「代替案」を正しく発音する

例:「第一案が難しいため、こちらの代替案をご提案します」 - ニュース記事を読んで意識的に区別する

記事中の「代替エネルギー」や「代用」という表現を見つけたら「なぜここは代替?」「なぜ代用?」と考えてみる。 - 誤用を見かけたら内心で訂正する

自分で口に出さなくても「これは代替じゃなくて代用だな」と考えるだけで訓練になります。

こうした小さな実践を積み重ねることで、「代替」と「代用」の違いは自然と体に染み込み、迷うことがなくなります。

さらに一歩進めるなら、自分の職場や学校で「代替」「代用」をテーマにミニ勉強会を開くのもおすすめです。短時間でも「代替=長期的、代用=一時的」と共有するだけで、組織全体の言葉の正確さが向上します。こうした取り組みは信頼を高めると同時に、自分自身の日本語力の定着にもつながります。

まとめると、「代替=だいたい」と正しく読むことはもちろん、「代替」と「代用」のニュアンスを理解し、シーンごとに自然に使い分けられるようになることが大切です。言葉はただの道具ではなく、人間関係やビジネスの信頼を築く基盤です。

今日学んだ内容を、ぜひ明日からの会話やメールで実践してみてください。それが、あなたの日本語力を磨き、周囲から「この人は言葉を大切にする人だ」と信頼される大きな一歩になるはずです。