結論:「溜まる」と「貯まる」は対象の性質で使い分ける

ひとことで整理すると「溜まる=避けたいもの」「貯まる=嬉しいもの」

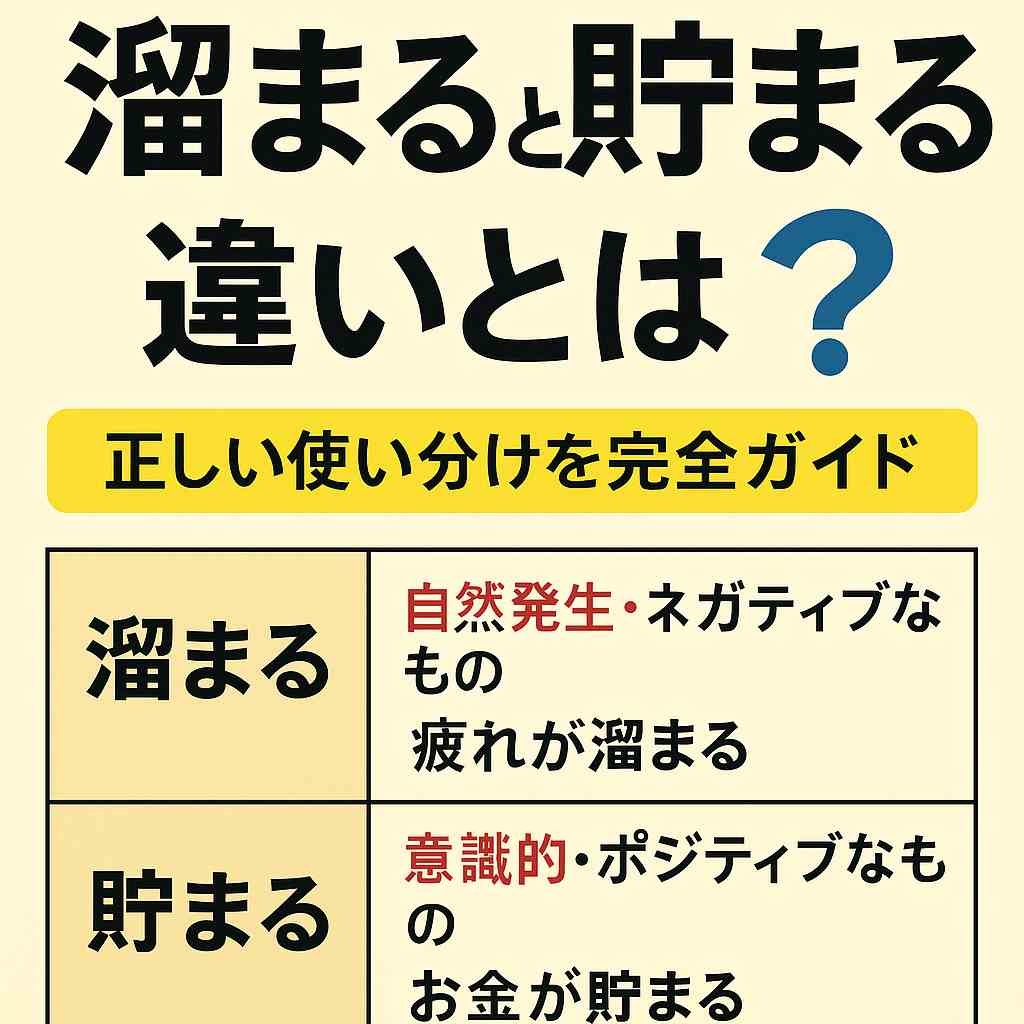

「たまる」と読む日本語表現には、実は「溜まる」と「貯まる」という二つの異なる漢字があります。どちらも読み方は同じですが、使われる場面や意味はまったく異なります。結論から言えば、自然に発生して望ましくないものは「溜まる」、努力や仕組みで積み重ねたいものは「貯まる」と覚えるのが正解です。

たとえば「疲れが溜まる」「ストレスが溜まる」といえば、本人が意図していないのに嫌なものがどんどん積み重なってしまうニュアンスがあります。一方「お金が貯まる」「ポイントが貯まる」といえば、コツコツと積み重ねた努力や仕組みの成果として嬉しいものが増えていくイメージです。

つまり「溜まる」と「貯まる」は、対象となるものがポジティブかネガティブかによって明確に区別できる言葉だということです。この視点を持つだけで、ビジネス文章や日常会話で迷うことが大幅に減ります。

間違えやすい理由と正しく覚えるコツ

なぜ「溜まる」と「貯まる」がよく混同されるのでしょうか。その理由のひとつは、両方とも「たまる」と読むため、音だけ聞くと区別がつかないからです。さらに、どちらも「物事が一定の場所に集まっていく」という点では共通しているため、違いを意識しにくいのです。

たとえば「お金が溜まる」と書いてしまう人は少なくありません。しかしこれは誤りで、「お金」は人が意識して蓄えるものなので「貯まる」が正しい表記です。逆に「ゴミが貯まる」と書くと、「ゴミを大切に集めている」ような不自然な印象を与えてしまいます。こちらは「溜まる」と書くのが正解です。

正しく覚えるためのコツはシンプルです。判断に迷ったら、次のように自分に問いかけてみてください。

- その「たまる」は嬉しいことか? → 嬉しいなら「貯まる」

- その「たまる」は避けたいことか? → 嫌なものなら「溜まる」

このチェック方法を習慣化すれば、ほとんどのケースで迷わず正しい漢字を選べるようになります。特にビジネスメールや公式文書では誤用が信頼を損なう原因になるため、この基準を常に意識することが大切です。

さらに、表で整理しておくとより直感的に理解できます。

| 漢字 | 対象の性質 | 具体例 |

|---|---|---|

| 溜まる | 自然発生する・避けたいもの | 疲れが溜まる、ストレスが溜まる、ゴミが溜まる |

| 貯まる | 努力や仕組みで増える・嬉しいもの | お金が貯まる、ポイントが貯まる、マイルが貯まる |

こうした視覚的な整理は、特に日本語を学んでいる人や日常的にビジネス文章を書く人にとって有効です。判断に迷ったときは表を参考にすると安心できます。

まとめると、「溜まる」と「貯まる」は見た目こそ似ていますが、対象の性質に応じて明確に区別される言葉です。この結論を最初に押さえておけば、以降の詳しい解説も理解しやすくなります。

「溜まる」の意味と特徴を深掘りする

語源と本来のニュアンス

「溜まる」という言葉は、もともと「留まる」という表現と深く関係があります。「留まる」は「その場に止まる」「動かずにそこにいる」という意味を持ちます。そこから派生して「溜まる」は、物事が自然にその場にとどまり、結果的に蓄積していく様子を表すようになりました。

つまり「溜まる」は、人の意思とは関係なく自然に集まってしまうという性質を持っています。代表的な対象は「疲れ」「ストレス」「ゴミ」「水」などです。これらは放っておいても増えていく、しかもできれば避けたいものばかりです。したがって、「溜まる」はしばしばネガティブなニュアンスを含む言葉として使われます。

たとえば「残業が続いて疲れが溜まる」という表現では、本人が望んでいないのに疲労が自然と積み重なってしまう状況を示しています。ここで「疲れが貯まる」と書いてしまうと、「疲れを大切に蓄えている」という不自然な意味合いになってしまうため誤用となります。

このように「溜まる」は自然に積もる・放置して増える・避けたいという三つの要素がそろったときに使うのが特徴です。

| 対象 | 例文 | ニュアンス |

|---|---|---|

| 疲れ | 夜更かし続きで疲れが溜まる | 意図せず増えていく負担 |

| ストレス | 職場の人間関係でストレスが溜まる | 放っておくと悪化する心の負担 |

| 水 | 雨水が排水溝に溜まる | 自然現象による集積 |

| ゴミ | 掃除をしないと部屋にゴミが溜まる | 放置によって悪化する状態 |

このように表で整理してみると、「溜まる」がどのような対象に使われるのか一目で理解できます。ポイントは「避けたい・不要なもの」に焦点が当たっているという点です。

日常会話でよく使われる場面

「溜まる」という言葉は、私たちの日常生活の中で非常によく登場します。特に感情や体調に関わる場面では欠かせない表現です。たとえば次のようなフレーズは誰もが一度は耳にしたことがあるでしょう。

- 「ストレスが溜まる」

- 「疲れが溜まっている」

- 「イライラが溜まる」

これらはすべて、人の意思とは無関係に蓄積してしまうネガティブなものを指しています。つまり「溜まる」は、避けたい蓄積を自然にイメージさせる表現だと言えます。

また、物理的な対象にも使われます。例えば「郵便物が溜まる」「未処理の書類が溜まる」といったケースです。これも「望んでいないのに放置しているうちに増えてしまう」という意味合いを持ちます。

さらに「怒りが溜まる」「不満が溜まる」といった感情面での表現も多く見られます。この場合は、内面に抑え込まれた負の感情が少しずつ積もっていく様子を表現しています。ここでも「貯まる」を使うと「怒りを計画的に大切に蓄えている」といった違和感が生じます。やはり自然に溜まる=溜まるという使い分けが正解なのです。

つまり「溜まる」という表現は、私たちの生活全般にわたって用いられる基本的な日本語であり、感情・物質・時間経過といった多様な対象に対して使われています。その根底にある共通点は、「望んでいないのに積もってしまう」という点です。

一方で、文章においては「溜まる」を多用しすぎると、やや暗い印象を与える場合があります。そのため、ビジネスメールや公的文書では、文脈に応じて適切な言葉を選び直すことも重要です。例えば「未処理の案件が溜まっています」と書く代わりに、「案件が多数残っております」と表現すれば、同じ意味を伝えつつもより柔らかい印象になります。

このように「溜まる」は日本語において頻出する便利な表現ですが、適切な場面を見極めて使うことが、相手に正確で自然な印象を与えるために欠かせません。

「貯まる」の意味と特徴を深掘りする

語源と由来から見るニュアンス

「貯まる」という言葉は、漢字の「貯」に注目すると理解しやすくなります。「貯」は「貯金」「貯蔵」といった言葉にも使われるように、将来に備えて蓄えるという意味を持っています。つまり「貯まる」とは、「価値のあるものを意識的に積み重ねる」ことを表す表現なのです。

この語感には、「自然に増える」のではなく、計画的・意識的に積み重ねるという前提があります。対象となるものは「お金」「ポイント」「マイル」「資産」といった、増えることが望ましいポジティブなものばかりです。

「貯まる」の背景には、努力や仕組みによる成果というニュアンスもあります。たとえば「毎月の積み立てでお金が貯まる」と言えば、本人がコツコツと努力してきた結果を意味します。また「買い物でポイントが貯まる」という場合は、消費行動を通じて自然に恩恵を受けている状態を表しています。

このように「貯まる」は、ポジティブな価値の蓄積を示す言葉として、日本語の中で独自の役割を担っているのです。

| 対象 | 例文 | ニュアンス |

|---|---|---|

| お金 | 毎月の積立でお金が貯まる | 努力の成果が形になる |

| ポイント | 楽天市場で買い物するとポイントが貯まる | 行動の対価として増える |

| マイル | 出張が多いのでマイルが貯まる | 活動の結果として嬉しい蓄積 |

| 資産 | 長期投資で資産が貯まる | 未来を意識した積み重ね |

表で整理すると、対象が「価値のあるもの」であることが一目で分かります。これが「溜まる」との最大の違いです。

生活やビジネスでの具体例

「貯まる」という表現は、日常生活のさまざまな場面で使われます。特に家計管理や節約の文脈では頻出します。たとえば「コツコツ貯金して老後資金が貯まる」「ボーナスを使わずに貯まる」といった言い方は、多くの人に馴染みのある表現です。

また、現代では「ポイント経済」の普及により、「貯まる」という言葉がさらに身近になっています。楽天ポイントやTポイント、航空会社のマイルなどは、買い物やサービスの利用を通じて自然に嬉しい蓄積が生まれる代表的な例です。「買い物するたびにポイントが貯まる」というフレーズは、広告コピーとしても多用されています。

さらに、ビジネスシーンにおいても「貯まる」はよく使われます。例えば「経験が貯まる」「ノウハウが貯まる」といった表現です。ここでは「お金」や「物」だけでなく、無形の資産に対しても「貯まる」という言葉を用いることができます。つまり、努力や時間の投資によって得られる価値はすべて「貯まる」と表現できるのです。

一方で、誤用には注意が必要です。たとえば「ストレスが貯まる」と書くと、「ストレスを大切に蓄えている」ような奇妙な響きになってしまいます。ストレスは自然に増える避けたいものなので「溜まる」が正解です。このように、対象の性質を見極めることが正しい使い分けにつながります。

ここで、「溜まる」と「貯まる」の違いを感覚的に理解するための簡単なチェック方法を紹介します。

- 自分が喜んで増やしたいもの → 「貯まる」

- できれば避けたいのに自然に増えてしまうもの → 「溜まる」

このルールを覚えておくだけで、ほとんどのケースで正しく漢字を選べるようになります。特にビジネスシーンでは、言葉の選び方ひとつが信頼性を左右するため、しっかり身につけておきたいポイントです。

まとめると、「貯まる」は価値あるものを未来に向けて積み重ねるという前向きな意味を持つ言葉です。生活・仕事・人間関係の中で嬉しい成果や蓄積を表すときに使い、誤用を避けることで日本語力が格段に向上します。

シーン別での正しい使い分け早見表

疲れ・ストレス・ゴミは「溜まる」

これまで見てきたように、「溜まる」は人の意思に関係なく自然に増えてしまうものに使うのが基本です。日常生活で代表的な対象といえば、疲れ・ストレス・ゴミといった「避けたいもの」です。これらはどれも、放っておけば勝手に積もっていき、生活の質を下げる原因となります。

例えば「疲れが溜まる」という表現は、働きすぎや睡眠不足が続いたときに自然と体に負担が積み重なっていく様子を表します。「疲れが貯まる」と書いてしまうと、「疲れを大切に蓄えている」という不自然な意味になり、相手に違和感を与えてしまいます。

同様に「ストレスが溜まる」もよく使われる表現です。仕事や人間関係の中で避けたい感情が少しずつ心に積み重なっていく様子を的確に表しています。「ストレスが貯まる」と書いてしまうと、まるでストレスを資産のように扱っているかのようで、日本語として不自然です。

「ゴミが溜まる」も同じく正しい表現です。掃除を怠れば自然にゴミは増えていきますが、これは意識して集めた結果ではなく、放置した結果の積み重ねです。したがって「貯まる」ではなく「溜まる」を使うのが適切です。

| 対象 | 正しい表現 | 誤用例 | 理由 |

|---|---|---|---|

| 疲れ | 疲れが溜まる | 疲れが貯まる | 本人の意思に関係なく自然に増えるから |

| ストレス | ストレスが溜まる | ストレスが貯まる | 好ましくない感情の蓄積だから |

| ゴミ | ゴミが溜まる | ゴミが貯まる | 不要なものが自然に堆積するため |

このように、対象がネガティブで避けたいものの場合は「溜まる」を選ぶのが鉄則です。覚え方はシンプルで、「自分がわざわざ集めたくないもの=溜まる」と整理すると、迷うことが少なくなります。

お金・ポイント・資産は「貯まる」

一方で、「貯まる」は自分の努力や仕組みを通じて増やしたいものに使います。代表例が「お金」「ポイント」「資産」です。これらは積み重なれば積み重なるほど嬉しい対象であり、望ましい成果として表現されます。

例えば「お金が貯まる」は、節約や投資を通じて計画的に資産を積み上げるときに使う表現です。これを「お金が溜まる」と書いてしまうと、「お金が放置した結果勝手に堆積した」ように感じられ、不自然な表現になります。

「ポイントが貯まる」も現代的なシーンでよく使われます。買い物やサービスの利用を通じて自然に加算されていくポイントは、利用者にとって嬉しい報酬です。これを「ポイントが溜まる」と書いてしまうと、「不要なポイントが積もってしまった」という逆の意味になり、正確に伝わりません。

さらに「資産が貯まる」という表現もよく用いられます。これは長期投資や節約生活の結果として資産が増える様子を表しています。もちろんここで「資産が溜まる」としてしまうと、「資産を溜め込んでいる」ような誤解を与えることもあります。正しくは「貯まる」を使うのが適切です。

| 対象 | 正しい表現 | 誤用例 | 理由 |

|---|---|---|---|

| お金 | お金が貯まる | お金が溜まる | 努力や仕組みによる嬉しい成果だから |

| ポイント | ポイントが貯まる | ポイントが溜まる | 報酬として積み上がる価値だから |

| 資産 | 資産が貯まる | 資産が溜まる | ポジティブな目標達成の進捗だから |

このように、対象が嬉しい成果・価値のあるものの場合は「貯まる」を選ぶのが正しいルールです。覚え方は「自分が増えると喜ぶもの=貯まる」と整理しておけば安心です。

実際のビジネスメールや広告コピーでも、この区別は非常に重要です。例えば「ご利用でポイントが溜まります」と書いてしまうと、顧客に「この会社は日本語の基本も分かっていない」と思われ、信頼を失う可能性があります。逆に「ご利用でポイントが貯まります」と正しく書けば、自然でポジティブな印象を与えることができます。

この章で学んだポイントを整理すると次の通りです。

- 疲れ・ストレス・ゴミなど「避けたいもの」 → 溜まる

- お金・ポイント・資産など「嬉しいもの」 → 貯まる

この基準を頭に入れておくだけで、日常生活やビジネス文書において「たまる」の誤用を防ぎ、正しい日本語を使えるようになります。

よくある誤用と注意したい表現

「お金が溜まる」はなぜ間違いなのか

「溜まる」と「貯まる」の誤用で最も多いのが、「お金が溜まる」という表現です。一見すると違和感なく使ってしまいそうですが、これは日本語として誤りです。なぜなら「溜まる」は自然に堆積していく、避けたいものに使う言葉だからです。

お金は放置して勝手に積もるものではなく、計画的に管理し、積み立てていくものです。そのため、正しい表現は「お金が貯まる」となります。ここで「溜まる」と書いてしまうと、「不要なお金が勝手に堆積した」というニュアンスになり、実際の意味からずれてしまいます。

たとえば、次の例を見比べてみましょう。

| 表現 | 正誤 | 理由 |

|---|---|---|

| お金が溜まる | 誤り | 「お金を不要なものとして自然に放置している」ニュアンスになる |

| お金が貯まる | 正しい | 「計画的に増やしていく価値あるもの」として表現できる |

この違いを理解しておかないと、ビジネスシーンや文章で誤解を招く可能性があります。特に金融機関やビジネス記事では、「お金が貯まる」を正しく使うことが信頼性の鍵となります。

「ゴミが貯まる」が不自然に感じる理由

次によくある誤用は「ゴミが貯まる」です。一見、意味が通じそうですが、こちらも日本語としては不自然です。なぜなら「貯まる」は嬉しいもの・価値のあるものに使う言葉だからです。ゴミは増えても誰も喜ばない、むしろ処理したい対象ですから、「貯まる」ではなく「溜まる」を使うのが正解です。

もし「ゴミが貯まる」と言ってしまうと、「ゴミを大切に蓄えている」ような違和感のあるニュアンスになってしまいます。これでは相手に正しく伝わらないどころか、「日本語の使い方を知らない人」という印象を与えてしまう恐れがあります。

| 表現 | 正誤 | 理由 |

|---|---|---|

| ゴミが貯まる | 誤り | ゴミは価値のあるものではないため、「貯まる」は不適切 |

| ゴミが溜まる | 正しい | 不要なものが自然に堆積する様子を表すため適切 |

この例からも分かるように、対象の性質を見極めることが、誤用を防ぐ最大のポイントになります。

誤用が招くビジネス上のリスク

日常会話で多少の誤用をしても、相手が文脈で理解してくれる場合はあります。しかし、ビジネスシーンでは小さな誤用が信頼性を大きく損なうことがあります。特にビジネスメールや広告コピーでは、言葉の選び方ひとつが顧客の印象を左右します。

例えば、顧客への案内文で「ご利用でポイントが溜まります」と書いた場合、正しくは「貯まります」です。これを誤用してしまうと、「この会社は基本的な日本語も分かっていない」と感じさせてしまい、信用を落とす可能性があります。

同じく、社内文書で「業務が貯まっております」と書いてしまうと、上司や同僚に違和感を与えます。正しくは「業務が溜まっております」です。このように、誤用は単なる言葉の間違いではなく、信頼を損なうリスクを伴う行為なのです。

正しく覚えるための工夫

誤用を防ぐためには、単に「溜まる=悪いもの」「貯まる=良いもの」と覚えるだけではなく、実際に具体例を声に出して練習するのが効果的です。例えば次のような練習法があります。

- 「疲れが溜まる」「ゴミが溜まる」「ストレスが溜まる」

- 「お金が貯まる」「ポイントが貯まる」「経験が貯まる」

これを繰り返し口に出すことで、自然に体に染み込み、無意識でも正しい表現を使えるようになります。特にビジネスメールを書く人や文章を書くことが多い人は、誤用を防ぐために実践してみると効果的です。

まとめ:誤用を防ぐ最大のポイント

「お金が溜まる」「ゴミが貯まる」といった誤用は、日常生活でもビジネスシーンでも非常に多く見られます。しかし、対象の性質をきちんと理解していれば、正しく使い分けるのはそれほど難しくありません。

ポイントは次の通りです。

- 自然に増える嫌なもの → 溜まる

- 努力や仕組みで増える嬉しいもの → 貯まる

この基準を持っていれば、多くの誤用を防げます。そして、正しい日本語を使うことは、自分の信用を守ることにつながります。誤用を避けることは単なる言葉の問題ではなく、相手に与える印象そのものを左右する大切な要素なのです。

関連語との違いを知って表現力を高める

「積もる」との違い

「溜まる」と「貯まる」を正しく理解するうえで、混同しやすい関連語に「積もる」があります。いずれも「ものが集まって増える」という点では似ていますが、ニュアンスには大きな違いがあります。

「積もる」はものが重なって層をなすというイメージが強い言葉です。代表的な例が「雪が積もる」です。雪は一度にどっと増えるのではなく、降り続けるうちに少しずつ地面に重なり、結果的に厚みを帯びていきます。この様子を表すのが「積もる」です。

また、「話が積もる」「恨みが積もる」といった表現もあります。ここでは物理的に積み上がるのではなく、時間の経過とともに蓄積する心情や出来事を比喩的に表現しています。「久しぶりに友人と会って、積もる話をした」というフレーズは、時間とともに共有したい出来事が増えていったことを表しています。

このように、「積もる」は量的な厚みや重なりに焦点を当てているのに対し、「溜まる」は自然に増えて避けたいもの、「貯まる」は意図的に蓄える嬉しいものに使うという違いがあります。

| 言葉 | 対象 | 特徴 |

|---|---|---|

| 溜まる | 疲れ・ストレス・ゴミ | 自然に増える避けたいもの |

| 貯まる | お金・ポイント・資産 | 努力や仕組みによる嬉しい蓄積 |

| 積もる | 雪・話・恨み | 層をなして重なり合うもの |

この違いを押さえておくと、シーンに合わせて適切に使い分けることができ、日本語表現の幅が広がります。

「溜める」と「貯める」の関係

「溜まる」「貯まる」はいずれも自動詞で、対応する他動詞が「溜める」「貯める」です。つまり、「~が溜まる/貯まる」に対して「~を溜める/貯める」という形で対応します。

例えば「疲れが溜まる」に対しては「疲れを溜める」、「お金が貯まる」に対しては「お金を貯める」となります。このときも、自動詞と他動詞で対象やニュアンスの違いは変わりません。

ここで注意したいのは、他動詞の使い方でも誤用が多いという点です。例えば「お金を溜める」と書いてしまう人がいますが、これは誤りです。正しくは「お金を貯める」です。逆に「ストレスを貯める」と書いてしまうと、「ストレスを大切に蓄えている」ような不自然な表現になります。こちらは「ストレスを溜める」が正解です。

| 表現 | 正誤 | 理由 |

|---|---|---|

| 疲れを溜める | 正しい | 避けたい負担を自然にため込むことを表す |

| お金を貯める | 正しい | 価値のあるものを計画的に蓄えるから |

| お金を溜める | 誤り | 「溜まる」は避けたいものに使うため不自然 |

| ストレスを貯める | 誤り | ストレスは嬉しいものではないため「貯める」は不適切 |

このように、自動詞「溜まる/貯まる」と他動詞「溜める/貯める」の関係をセットで覚えておくことが、誤用を防ぐ近道です。

「蓄える」との違い

「貯まる/貯める」と似た言葉に「蓄える」があります。これも「将来のために備える」という意味を持ちますが、ニュアンスには違いがあります。「貯める」は主にお金やポイントなど数量的に増える対象に使うのに対し、「蓄える」は知識や経験、体力といった無形のものに広く使えます。

- 知識を蓄える

- 経験を蓄える

- 体力を蓄える

このように、「蓄える」はより抽象的で幅広い対象に使える表現です。一方で「貯める」は具体的な資産や数値化できるものに限定されやすいという違いがあります。

関連語を正しく使い分ける効果

「溜まる」「貯まる」だけでなく、「積もる」「蓄える」「溜める」「貯める」などの関連語を正しく理解しておくと、表現の幅がぐっと広がります。文章に奥行きが出るだけでなく、読み手に正確なニュアンスを伝えることができるからです。

例えば、単に「経験が貯まる」と書くよりも、「経験を蓄える」と書く方が、意識的に努力しているニュアンスが強まります。逆に「ストレスが積もる」と書けば、単に「溜まる」よりも重苦しい層が厚くなっている様子を強調できます。

このように関連語を適切に使い分けることで、より自然で表現力豊かな日本語を身につけることができます。

自然に正しく使い分けるための実践的なコツ

文脈で判断するシンプルな基準

「溜まる」と「貯まる」を使い分けるとき、最も役立つのが文脈に注目する方法です。言葉は単独ではなく、必ず状況や背景の中で使われます。そのため、対象となるものが「好ましいもの」なのか「避けたいもの」なのかを判断すれば、多くのケースで誤用を防げます。

具体的には、次のような質問を自分に投げかけてみてください。

- それは自分が嬉しいと感じるものか? → はい → 「貯まる」

- それは避けたい、負担になるものか? → はい → 「溜まる」

この判断基準を身につけると、文章を書くときも会話するときも自然に正しい漢字を選べるようになります。特に、急いで文章を書いているときやメールの返信をしているときは、直感で書いてしまいがちですが、ほんの一瞬「これは嬉しいものか?」と考えるだけで誤用を避けられます。

例えば次の例を見てください。

| 表現 | 誤用 | 正解 | 理由 |

|---|---|---|---|

| 疲れが〇〇 | 疲れが貯まる | 疲れが溜まる | 避けたい負担だから |

| お金が〇〇 | お金が溜まる | お金が貯まる | 努力や仕組みで増える嬉しいものだから |

| ゴミが〇〇 | ゴミが貯まる | ゴミが溜まる | 自然に堆積してしまう不要なものだから |

| ポイントが〇〇 | ポイントが溜まる | ポイントが貯まる | 報酬として積み重なる価値があるから |

このように、文脈ごとに対象を判断する習慣を持つと、正しい日本語が自然に身についていきます。

ビジネスメールや文章での応用ポイント

ビジネスの世界では、言葉の誤用は信用を損なう大きなリスクにつながります。そのため、「溜まる」と「貯まる」の正しい使い分けを身につけることは、社会人にとって必須のスキルです。

たとえば社内で上司に報告するメールで「業務が貯まっております」と書いてしまったとします。この場合、本来は「業務が溜まっております」が正解です。誤用すると、「基本的な言葉遣いができない人」という印象を与えかねません。

また、顧客に対して「ご利用でポイントが溜まります」と案内してしまうケースもあります。これでは「不要なポイントが勝手に積もる」というニュアンスになり、顧客に違和感を与えてしまいます。正しくは「ご利用でポイントが貯まります」と書くことで、自然でポジティブな印象を残すことができます。

さらに、ビジネス文章では「経験が貯まる」「知識が貯まる」という表現も多く見られます。これは誤用ではなく、正しい使い方です。経験や知識は努力の積み重ねによって増えるポジティブな対象だからです。一方で「ストレスが貯まる」としてしまうと誤りになります。ストレスは避けたいものなので「溜まる」を使わなければなりません。

このように、ビジネスで使う場合は次のチェックリストを意識すると便利です。

- 避けたい業務・問題 → 「溜まる」(例:案件が溜まっている)

- 努力の成果・資産 → 「貯まる」(例:経験が貯まる、知識が貯まる)

言葉の選び方は、相手に与える印象を大きく左右します。特にメールや文書は形に残るため、誤用を繰り返すと信頼性を損ないかねません。逆に正しく使える人は、細部まで気を配れる人として高く評価されやすいのです。

自然に身につけるための練習方法

「溜まる」と「貯まる」を自然に使い分けられるようになるには、頭で覚えるだけでは不十分です。日常の中で繰り返し使ってみることが大切です。以下に効果的な練習方法を紹介します。

- 例文暗唱法:「疲れが溜まる」「お金が貯まる」といった典型的なフレーズを声に出して覚える。

- 日記練習法:1日の終わりに「今日は疲れが溜まった」「出張でマイルが貯まった」と日記に書き分ける。

- 誤用チェック法:普段の会話やメールで「たまる」を使ったら、すぐに「溜まる」か「貯まる」かを確認する習慣を持つ。

こうした習慣を続けることで、無意識でも正しい使い分けができるようになっていきます。日本語力を高めたい人には非常に効果的な学習法です。

まとめ

「溜まる」と「貯まる」を自然に使い分けるためには、文脈での判断力と日常での実践が欠かせません。嬉しいものなら「貯まる」、避けたいものなら「溜まる」という基準を常に意識し、日々の文章や会話で練習することで、正しい日本語が自然に身につきます。

特にビジネスの場面では、誤用が信用を失うリスクに直結します。逆に正しく使える人は、丁寧で信頼できる人物として評価されます。小さな言葉の違いですが、その積み重ねが大きな差を生むのです。

日本語力を高める学習法とチェック方法

早見表を活用して迷わず判断する方法

「溜まる」と「貯まる」の正しい使い分けを身につけるには、まず視覚的に整理された早見表を手元に用意しておくと便利です。特に初心者や日本語学習者は、状況に応じてどちらを使うのか直感的に判断しにくいことがあります。そんなとき、対象ごとに整理された一覧を見れば一瞬で答えが出せます。

以下に代表的な早見表を示します。

| 対象 | 正しい表現 | 例文 |

|---|---|---|

| 疲れ・ストレス・ゴミ | 溜まる | 残業で疲れが溜まる |

| 水・汚れ | 溜まる | 雨水が排水溝に溜まる |

| お金・貯金 | 貯まる | 毎月の積立でお金が貯まる |

| ポイント・マイル | 貯まる | 楽天ポイントが貯まる |

| 経験・知識 | 貯まる | 勉強を続けて知識が貯まる |

このような表をスマートフォンに保存したり、手帳に貼っておいたりするだけで、迷ったときにすぐ確認できます。特にビジネスメールを書く前に一度チェックする習慣をつければ、誤用を大幅に減らせます。

自分の表現を確認する習慣づけ

「溜まる」と「貯まる」を正しく使い分けるためには、自分の文章を客観的に見直す習慣が大切です。多くの誤用は、書いた本人が気づかないうちに発生しています。書いた直後に読み返すだけでなく、少し時間を置いてから確認すると誤りに気づきやすくなります。

特におすすめなのが、次のような確認のステップです。

- 「たまる」と書いた部分をすべてチェックする

- その対象が嬉しいものか、避けたいものかを判断する

- 嬉しいなら「貯まる」、避けたいなら「溜まる」に修正する

この作業を繰り返すことで、誤用を修正するだけでなく、自分の癖を知ることができます。「私はつい『お金が溜まる』と書いてしまう」というように、自分の傾向を把握すれば、今後意識して改善できるようになります。

効果的な学習法3選

「溜まる」と「貯まる」の使い分けを自然に身につけるには、知識だけでなく実践的な学習法を取り入れるのがおすすめです。以下に効果的な方法を紹介します。

-

① 例文暗唱トレーニング

「疲れが溜まる」「お金が貯まる」といった典型的なフレーズを声に出して繰り返し練習します。声に出すことで記憶が強化され、無意識でも正しく使えるようになります。 -

② 日記・メモ法

1日の出来事を短く日記に書き、その中で意識的に「溜まる」と「貯まる」を使い分けます。たとえば「今日は疲れが溜まったが、買い物でポイントが貯まった」というように、日常の中で自然に練習できます。 -

③ 誤用チェック法

過去のメールやSNSの投稿を見返して、「たまる」の部分を確認します。間違えていた箇所を修正することで、自分の弱点を把握しやすくなります。

これらを日常生活に取り入れると、単なる暗記ではなく使いながら学ぶことができ、習得スピードが大幅にアップします。

言葉の感覚を磨くコツ

正しい日本語を身につけるには、辞書や参考書だけに頼るのではなく、実際の文章や会話から学ぶ姿勢が重要です。新聞や雑誌、ビジネスメールなどで「溜まる」「貯まる」がどう使われているか観察してみましょう。プロの書き手がどのように使い分けているかを知ることで、自分の感覚も磨かれていきます。

また、最近では日本語学習アプリやオンライン辞書でも「溜まる」「貯まる」の違いを詳しく解説しているものがあります。こうしたツールを積極的に活用するのも効果的です。

まとめ

「溜まる」と「貯まる」の正しい使い分けを身につけるには、知識だけでなく実践的な工夫が欠かせません。早見表を活用して迷わず判断すること、自分の文章を確認する習慣を持つこと、そして声に出して練習することが特に効果的です。

正しく使い分けられるようになれば、文章や会話の信頼性が高まり、相手に与える印象も大きく向上します。これはビジネスだけでなく日常生活でも役立つスキルです。小さな努力を積み重ねていくことで、自然に日本語力が磨かれていくでしょう。

FAQ:「溜まる」と「貯まる」に関するよくある質問

Q1. 「業務が貯まる」は正しい表現ですか?

答えは誤りです。正しくは「業務が溜まる」です。

「業務」というのは、本来なら片付けたいタスクや仕事のことを指します。これは「お金」や「ポイント」のように積極的に増やしたいものではなく、むしろ処理しないと困るものです。そのため「溜まる」を使うのが適切です。

実際のビジネスメールでは次のように表現すると自然です。

- ❌ 誤り:「業務が貯まっておりますので、順次対応いたします」

- ⭕ 正解:「業務が溜まっておりますので、順次対応いたします」

このように「業務」「案件」「未処理の書類」などは、望ましくない対象なので「溜まる」を使うことを意識しましょう。

Q2. 「借金が溜まる」と「借金が貯まる」はどちらが正しい?

この場合は「借金が溜まる」が正解です。

借金は誰もが避けたいものであり、計画的に積み重ねることを望む人はいません。したがって、嫌なものが自然に積もっていくというニュアンスを持つ「溜まる」が適切です。

もし「借金が貯まる」と書いてしまうと、「借金を資産のように大切に積み重ねている」という非常に不自然な響きになってしまいます。

したがって、金融関係の文章や日常会話でも必ず「借金が溜まる」と表記するようにしましょう。

例文で比べてみます。

| 表現 | 正誤 | ニュアンス |

|---|---|---|

| 借金が溜まる | 正しい | 望ましくない負担が増えていく様子 |

| 借金が貯まる | 誤り | 借金を大切に集めているような不自然な意味 |

このように「借金」はネガティブな対象なので「溜まる」を選ぶのが鉄則です。

Q3. 英語では「溜まる」と「貯まる」をどう表現する?

日本語では同じ「たまる」という音で異なる意味を表す「溜まる」と「貯まる」が存在しますが、英語には同じ音の単語で区別する仕組みはありません。そのため、対象や文脈に応じて別々の単語を使い分けます。

「溜まる」はaccumulate(アキュムレイト)やpile up(積み重なる)といった表現で表せます。例えば「疲れが溜まる」は “Fatigue accumulates.”、「ゴミが溜まる」は “Trash piles up.” となります。どちらも「望ましくないものが自然に積み重なる」というニュアンスを持っています。

一方「貯まる」はsave up(蓄える)やaccumulate(努力して増やす)といった表現が使われます。例えば「お金が貯まる」は “Money saves up.” よりも “I saved up money.” と言う方が自然です。また「ポイントが貯まる」は “Points accumulate.” などと表現されます。

表にまとめると次のようになります。

| 日本語 | 対象 | 英語表現 |

|---|---|---|

| 疲れが溜まる | ネガティブなもの | Fatigue accumulates. / Fatigue builds up. |

| ゴミが溜まる | 不要なもの | Trash piles up. |

| お金が貯まる | ポジティブなもの | Save up money. / Money accumulates. |

| ポイントが貯まる | 価値あるもの | Points accumulate. |

つまり、英語では「溜まる」と「貯まる」を一語で区別することはできず、文脈に応じて単語を使い分ける必要があるのです。この違いを知っておくと、日本語を学ぶ外国人に説明するときや、翻訳の場面でも役立ちます。

Q4. 「経験が溜まる」と「経験が貯まる」はどちら?

「経験が貯まる」が正解です。経験は努力や行動によって積み重なるポジティブな対象なので、「貯まる」を使います。もし「経験が溜まる」と書くと、「避けたい経験が自然に積もってしまった」というニュアンスになり、不自然に聞こえます。

ただし、比喩的に「嫌な経験が溜まる」と使う場合はあり得ます。たとえば「不運な出来事が続いて、嫌な経験ばかり溜まる」という文脈では、ネガティブな対象として「溜まる」を選んでも不自然ではありません。

つまり、対象の価値をどう捉えるかによって選び方が変わるケースもあるのです。

Q5. 「メールが溜まる」と「メールが貯まる」は?

一般的には「メールが溜まる」が正しいです。未読メールや返信していないメールは望ましくないものなので「溜まる」となります。しかし、もし「顧客からの感謝メールがたくさん貯まる」と言いたい場合には「貯まる」も成立します。このように、同じ対象でも文脈によって使い分けが変わることがあるのです。

まとめ|「溜まる」と「貯まる」を正しく選んで信頼感のある日本語を

ここまで「溜まる」と「貯まる」の違いについて、意味、使い分け、誤用例、関連語との比較、そして実践的な学習方法まで幅広く解説してきました。両者は同じ「たまる」と読むにもかかわらず、対象によって意味が大きく変わります。そのため、正しく理解して使い分けられることが、日本語力を高める大切なポイントになります。

まず押さえておきたいのは次の基本ルールです。

- 自然に増えて避けたいもの → 「溜まる」

- 努力や仕組みで増えて嬉しいもの → 「貯まる」

このルールに従えば、疲れ・ストレス・ゴミは「溜まる」、お金・ポイント・資産は「貯まる」と、自然に正しい日本語を選べます。ここで誤用しやすいのが「お金が溜まる」「ゴミが貯まる」といった表現ですが、対象の性質を意識するだけで迷わず使い分けられるようになります。

また、誤用は単なる言葉のミスにとどまらず、相手の信頼を損なうリスクを伴うことも忘れてはいけません。特にビジネスメールや公式文書では、誤った日本語を使うと「基本ができていない人」という印象を与えてしまいます。逆に正しい表現を使える人は、細かいところにまで注意を払える人として高く評価されます。

さらに、「積もる」「蓄える」「溜める」「貯める」といった関連語も理解しておくことで、表現の幅が広がります。例えば「雪が積もる」と「疲れが溜まる」は全く異なるニュアンスを持ちますし、「経験を蓄える」と「経験が貯まる」では伝わる印象も変わります。こうした違いを把握しておけば、文章に奥行きが出て、相手に正確かつ豊かな表現を届けることができます。

実践的な学習法としては、早見表で整理する・日記やメールで意識的に使い分ける・声に出して練習するといった方法が効果的です。また、自分の書いた文章を振り返り、誤用がないか確認する習慣を持つことも重要です。これを繰り返すことで、無意識でも正しい日本語を選べるようになります。

最後に強調したいのは、「溜まる」と「貯まる」を正しく使い分けることは、単に正しい日本語を使うためだけでなく、信頼感を与えるための重要なスキルであるという点です。特にビジネスシーンや公的な場面では、この小さな違いが相手からの評価に大きく影響します。

つまり、「溜まる」と「貯まる」を正しく選べることは、単なる語学知識にとどまらず、人間関係を円滑にし、仕事や日常での信頼を築く武器になるのです。

次に「たまる」と書く場面に出会ったら、ぜひ次の質問を思い出してください。

「それは嬉しいことか? それとも避けたいことか?」

この問いに答えるだけで、正しい漢字を自然に選べるようになるでしょう。

小さな工夫を積み重ねていくことで、確実に日本語力は向上します。そしてその力は、あなたの言葉に説得力を与え、相手からの信頼を獲得する大きな力となるはずです。