結論:火星が赤いのは酸化鉄が光を反射しているから

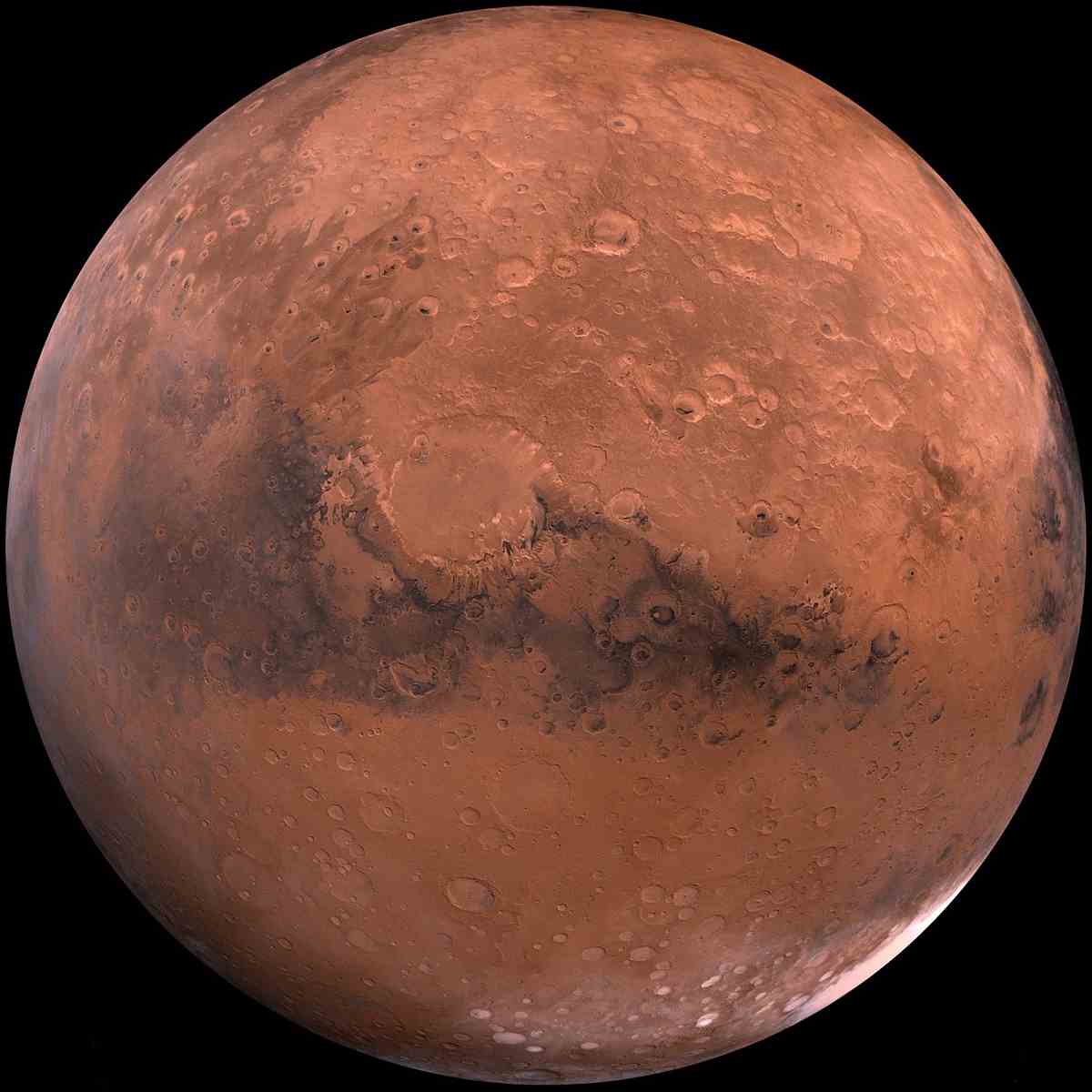

夜空を見上げると、火星はほかの星とは違い、少し赤みを帯びた光を放っています。古代の人々はその赤い輝きを血や戦いの象徴と考え、「赤い星」「火の星」と呼んできました。

現代の科学では、この赤さの正体が酸化鉄(さんかてつ)、つまり「鉄がさびた物質」であることが明らかになっています。

火星の地表を覆う細かい砂やほこりには、鉄を含んだ岩石が長い年月をかけて酸化した結果、生まれた酸化鉄が大量に含まれています。

この酸化鉄が太陽光を受けると、青や緑の光を吸収し、赤い光を反射します。そのため、火星全体が赤く見えるのです。

つまり、火星は巨大な「さびた惑星」なのです。

一言でいうと「さびた砂の惑星」

火星が赤い理由を一言で表すと、「火星は全体がさびた砂で覆われているから」です。

火星の表面には岩石や砂が広がり、その中に鉄分が多く含まれています。この鉄分が酸素と反応し、時間をかけて酸化鉄(Fe₂O₃)という赤茶色の物質に変わりました。

地球でも、鉄製のものを外に放置すると赤くさびてしまいますよね?あれとまったく同じ現象が火星の表面で起きているのです。

ただし、火星の「さび」は地球のそれよりもずっと広範囲に、そして長い時間をかけて進行しました。

地球では雨や風がさびを洗い流したり、地殻変動で埋もれてしまったりしますが、火星ではそうした変化がほとんどありません。

そのため、酸化鉄が数十億年ものあいだ惑星の表面に残り続け、太陽光を反射して赤い輝きを放っているのです。

この記事でわかること(概要とポイント)

この記事では、火星が赤く見える理由を「結論→理由→具体的な証拠→科学的背景→文化的な意味」という流れでやさしく解説していきます。

まずこの章で結論を理解し、次の章では酸化鉄がどうやってできたのか、そして火星がどのようにして赤くなったのかを具体的に見ていきましょう。

| テーマ | 概要 |

|---|---|

| 火星の赤さの正体 | 酸化鉄(鉄が酸素と反応してできる「さび」)による反射光 |

| 酸化鉄ができた理由 | 火山活動・水の存在・風による酸化と拡散 |

| 赤く見える仕組み | 酸化鉄が青や緑の光を吸収し、赤い光を反射 |

| 地球との違い | 火星は乾燥・風化が少なく、「さび」が長期間残る |

| 文化的な背景 | 古代文明では「戦いの神の星」として崇拝された |

光の仕組みをやさしく理解しよう

なぜ酸化鉄が赤く見えるのか、その秘密は「光の反射」と「吸収」にあります。

太陽の光は一見白く見えますが、実際には赤・橙・黄・緑・青・紫といったさまざまな色の光(波長)を含んでいます。

物体の色は、その中でどの色の光を反射するかで決まります。

たとえば、草が緑に見えるのは「緑の光を反射し、それ以外を吸収している」からです。

火星の場合、表面を覆う酸化鉄が赤い光を反射し、青や緑を吸収します。

そのため、地球から見たときに赤く輝いて見えるのです。

さらに、火星の大気には酸化鉄を含んだ細かな砂ぼこりが漂っており、これが太陽光を散乱させて赤色をより強調します。

つまり、火星の赤さは「地表の酸化鉄」+「大気中の砂ぼこり」の二重効果によるものなのです。

古代から「赤い星」と呼ばれた理由

火星の赤さは、科学が発展するずっと前から人々の目を引いてきました。

古代エジプトやバビロニアの天文学者たちは、夜空の中でひときわ赤く輝く火星を「血」「戦争」「力」の象徴と考えました。

ローマ神話の戦いの神「マルス(Mars)」の名が火星の英名になったのも、その赤さゆえです。

日本でも「火星」という名前は、炎のように赤く光る星というイメージから生まれました。

このように、火星の赤さは単なる物理現象にとどまらず、人類の文化や想像力を刺激してきた特別な色なのです。

赤い惑星の科学的な意義

火星の赤色は、単なる見た目の特徴ではなく、惑星の歴史を知るための重要な手がかりでもあります。

酸化鉄があるということは、かつて水と酸素が存在していたことを意味します。

なぜなら、鉄が酸化するには酸素と水の両方が必要だからです。

つまり、火星の赤さは「昔、この惑星に水が流れていた」ことの証拠でもあります。

現在の火星は乾燥した砂漠のような世界ですが、その赤い砂は過去の環境の名残なのです。

この視点から見ると、火星の赤さは過去に生命が存在できた可能性を示すヒントにもなります。

火星の赤さが教えてくれること

- 火山活動によって鉄を多く含む岩石が表面に供給された。

- 水と酸素の存在によって鉄が酸化し、赤い酸化鉄ができた。

- 風と砂嵐が酸化鉄を惑星全体に運び、均一に広げた。

- 大気が薄いため、酸化鉄が長期間保存され、赤さが失われなかった。

これらの要素がすべて組み合わさって、今日の「赤い惑星・火星」が形づくられました。

まさに自然が何億年もかけて描いた巨大なアートだといえるでしょう。

火星の赤さを身近に感じてみよう

望遠鏡を使わなくても、火星の赤い輝きは肉眼で確認できます。

特に、地球と火星の距離が最も近くなる「大接近」の時期には、夜空でひときわ赤く明るく見えます。

都市部の明るい空でも、少し目をこらせばオレンジがかった光がはっきりと見えるはずです。

もしあなたが空を見上げてその赤い星を見つけたら、ぜひ思い出してください。

それは、数十億年前に水が流れ、鉄が酸化し、長い時間をかけて作り出された宇宙のさび色なのです。

火星を赤く染める酸化鉄とは?その仕組みをやさしく解説

火星の赤さの正体である酸化鉄(さんかてつ)。

この物質は「鉄(Fe)」が「酸素(O)」と結びつくことでできる化合物で、私たちの身の回りでは鉄のさびとして知られています。

たとえば庭に放置した釘や鉄のフェンスが、雨や空気に触れて赤茶色に変色しますよね。それこそが酸化鉄ができる瞬間です。

火星の地表にも、鉄を多く含んだ岩石や砂が広がっています。

これらが長い時間をかけて酸化し、細かな粉状の酸化鉄になって惑星全体に広がりました。

つまり、火星の赤さとは「惑星規模で進行したさび現象」なのです。

鉄が酸素や水と反応して「さび」になるプロセス

酸化鉄の基本的な生成過程を見てみましょう。

化学的には、鉄(Fe)が酸素(O₂)や水(H₂O)と反応して酸化還元反応を起こすことで酸化鉄(Fe₂O₃)が生まれます。

式で表すと次のようになります。

4Fe + 3O₂ → 2Fe₂O₃

この反応が進むと、鉄の表面が赤茶色になり、徐々にさびが広がっていきます。

地球では主に雨や湿気がこの反応を助ける要因ですが、火星の場合は少し事情が異なります。

火星は現在とても乾燥しており、地球のように液体の水が流れているわけではありません。

しかし、過去には川や湖が存在していたことが、探査機の観測で明らかになっています。

その時代に、鉄分を多く含んだ岩や砂が水と酸素に触れ、酸化鉄へと変化したと考えられています。

つまり、火星の赤さは「かつて水が豊富にあった証拠」でもあるのです。

火山・水・風がつくった火星特有の酸化サイクル

火星が赤くなるまでの道のりには、いくつかの重要な自然現象が関係しています。

それは火山の活動、水の存在、そして風(砂嵐)です。

この3つが組み合わさることで、惑星全体を赤く染めるほどの酸化鉄が形成されました。

① 火山活動による鉄の供給

火星には「オリンポス山」をはじめとする巨大な火山が存在します。

過去の噴火で噴き出した溶岩や火山灰には鉄が豊富に含まれており、これが地表全体に広がりました。

火星の内部は初期のころ非常に高温で、鉄を多く含む岩石が地表に押し上げられたと考えられています。

② 水による酸化の促進

火星にはかつて湖や川のような水の流れがありました。

鉄を含む鉱物が水に触れると、酸化が急速に進みます。

地球で釘が雨に濡れてさびるのと同じ現象が、火星でも起きていたのです。

このとき作られた酸化鉄は赤茶色の粉状物質として地表に堆積しました。

③ 風(砂嵐)による拡散

火星では頻繁に巨大な砂嵐が発生します。

この風が、局所的にできた酸化鉄を惑星全体に舞い上げ、数週間〜数か月かけて広げていきました。

火星の砂嵐は地球の台風よりも大規模で、直径数千キロにも及ぶことがあります。

そのため、赤い酸化鉄が火星全域を覆うようになったのです。

この3つの要素が互いに作用しながら、火星を現在のような赤い惑星へと変えていったのです。

火山が鉄を供給し、水がそれを酸化し、風が広げる――まさに惑星規模の「さびの連鎖反応」が起きていたわけです。

地球との違い:乾燥した環境での酸化鉄の生成

火星と地球では、同じ酸化鉄でもその生成環境が大きく異なります。

この違いを理解すると、なぜ火星がこれほど赤く、長い間その色を保っていられるのかがよくわかります。

| 項目 | 地球 | 火星 |

|---|---|---|

| 水の量 | 豊富。雨や湿気が酸化を促進する。 | 現在はほとんどなし。過去の水で酸化が進んだ。 |

| 酸素の量 | 大気中に約21%存在。 | 非常に少ない(約0.13%)。 |

| 風化作用 | 雨風で酸化鉄が流されやすい。 | 雨がなく、酸化鉄が長期間残る。 |

| さびの範囲 | 局所的(鉄橋や岩など)。 | 惑星全体に広がる。 |

地球では、さびた鉄は時間が経つと風化して剥がれ落ちたり、雨で流されたりします。

しかし火星には雨がなく、酸化鉄を洗い流す仕組みが存在しません。

また、地球のようにプレート運動がないため、酸化した岩石が地中に埋もれることもありません。

その結果、火星の表面は数十億年前の「さびた状態」を今でも保っているのです。

酸化鉄の種類と火星の色の関係

実は、火星の地表にはいくつか種類の異なる酸化鉄が存在します。

それぞれの鉱物が反射する光の波長が微妙に違うため、地域によって赤・茶・黒など色合いに変化があるのです。

- ヘマタイト(赤鉄鉱): 赤みが強い酸化鉄。火星の赤色の主成分。

- マグネタイト(磁鉄鉱): 黒っぽい酸化鉄。火星の暗い地域で多く見られる。

- ゲーサイト: 水が存在した環境でできる酸化鉄。過去の湿潤気候を示す証拠。

NASAの探査機「オポチュニティ」や「キュリオシティ」は、これらの鉱物を実際に観測しており、

火星が「さびた惑星」であることを化学的に裏付ける証拠を集めています。

このような酸化鉄の分布を詳しく調べることで、科学者たちは火星の地質や気候の変化を読み解いているのです。

酸化鉄が「惑星の記録」を残している

酸化鉄は、単なる赤い粉ではありません。

それは火星がどんな環境を経て現在の姿になったのかを語る地質学的な記録です。

酸化鉄が存在するということは、かつて酸化を引き起こす要素――つまり水・酸素・火山活動――がそろっていたという証拠なのです。

さらに興味深いのは、酸化鉄の層を分析することで、火星の気候変動の歴史をたどることができる点です。

どの地域でどの鉱物が多いかを調べることで、「この時期は湿っていた」「この時期は乾燥していた」といった変化がわかります。

地球では風化やプレート運動によって古い地層が失われてしまいますが、火星ではそれがほとんど起こりません。

そのため、火星の酸化鉄は太陽系初期の環境をそのまま残した“惑星のタイムカプセル”といわれています。

酸化鉄が火星全体に広がった理由をまとめると

- 火山活動により鉄が豊富に供給された。

- かつて存在した水が酸化を促進した。

- 風と砂嵐が酸化鉄を惑星全体に運んだ。

- 乾燥した環境と薄い大気が酸化鉄を保存した。

このようにして火星の赤さは形づくられ、今も失われることなく私たちの目に映っています。

火星の赤色は、惑星の化学反応と自然現象が長い時間をかけて描いた「宇宙の風景画」なのです。

火星の赤さが始まったのはいつ?惑星の歴史から読み解く

火星が「赤い惑星」と呼ばれるようになったのは、ここ数十年の話ではありません。

実際には、火星の赤さは数十億年という長い時間をかけて生まれ、現在まで保たれてきたものです。

火星がどのように形成され、いつから赤くなったのかをたどることで、惑星の進化と環境変化の物語が見えてきます。

結論から言うと、火星の赤さは火山活動・水の存在・大気の変化という三つの要因が重なった時期に始まりました。

その後、乾燥化と風化が進んで赤い酸化鉄が表面に残り、今でもその色を放っているのです。

ここでは、火星の誕生から現在に至るまでの「赤さの進化」を、時代ごとにわかりやすく解説します。

火山活動の時代:鉄を豊富に供給した初期の火星

火星が誕生したのは約46億年前。太陽系がまだ若く、無数の岩石やちりがぶつかり合って惑星を形づくっていたころです。

この時期の火星は、内部が非常に高温で、マグマが活発に噴き出す火山活動の盛んな惑星でした。

火山が噴出した溶岩や火山灰には、多くの鉄分が含まれていました。

それらが冷えて固まり、地表全体に鉄を多く含む岩石が広がりました。

つまり、火星が赤くなるための「材料」がこの段階でそろったのです。

特に有名なのが、太陽系最大の火山「オリンポス山(Olympus Mons)」です。

高さは約22km、エベレストの3倍以上もあり、そのスケールは圧倒的。

こうした火山活動によって鉄を含む鉱物が表面に供給され、のちに酸化鉄へと変わっていく土台が作られました。

当時の火星には、まだ大気が比較的厚く、内部からの熱も強いため、地表に液体の水が存在していた可能性があります。

この水が、後の時代に鉄の酸化を進める大きな鍵となりました。

水が流れていた時代:酸化を進めたもう一つの要因

火星の表面には、今も「かつて川が流れていた跡」や「湖だった地形」が多数見つかっています。

探査機の観測によって、谷やデルタ地形、そして堆積した粘土鉱物が確認されており、

火星にかつて豊富な水が存在していたことが確実視されています。

この水は、火星の大気がまだ厚く、気温も比較的高かった時代に、雨や氷の溶解によって生じたと考えられています。

そしてこの水が、鉄を含む岩石と反応して酸化鉄を作り出したのです。

地球でいうと、湿った釘が時間とともに赤くさびるような現象が、惑星規模で進行したイメージです。

鉄分を含む砂や岩が水と酸素にさらされ、赤茶色の酸化鉄(Fe₂O₃)へと変化しました。

火星の湖底に残る堆積物からは、ヘマタイト(赤鉄鉱)などの酸化鉄鉱物が発見されています。

これらの鉱物は、水が存在しなければ形成されないため、

火星の赤さが「水と酸素の存在下で起きた自然現象」であることを示す直接的な証拠になっています。

乾燥化と保存:なぜ赤色が数十億年も続くのか

やがて火星の大気は徐々に薄くなり、惑星全体が冷えていきました。

その結果、表面の水は蒸発して宇宙空間へ逃げるか、地下で凍りついてしまいました。

現在の火星が極めて乾燥しているのは、この「大気喪失」が原因と考えられています。

大気が薄くなったことで、火星の表面ではもう液体の水が存在できなくなりました。

しかし、すでに生成されていた酸化鉄は洗い流されることなく、乾燥した砂の中にそのまま保存されたのです。

地球の場合、雨や風、火山活動やプレート運動によって地表の岩石が常に入れ替わります。

そのため、数億年前のさびた岩石が地表に残っていることはほとんどありません。

一方で火星にはプレート運動がなく、風化作用も非常に緩やか。

このため、古代に形成された酸化鉄が今でも惑星の表面を覆っているのです。

さらに、火星の砂嵐が酸化鉄の粉を惑星全体に運び続けてきたことで、赤い色は一様に広がりました。

砂嵐は地球の嵐よりも長く、広範囲に及ぶため、酸化鉄が均等に拡散されていったのです。

結果として、火星は「どこから見ても赤い惑星」として私たちの目に映るようになりました。

火星の赤さの形成を時系列で整理

| 時代 | 主な出来事 | 火星の変化 |

|---|---|---|

| 約46億年前 | 火星誕生、激しい火山活動 | 鉄分を多く含む岩石が地表に広がる |

| 約40〜35億年前 | 川や湖が存在、水が酸化を促進 | 酸化鉄が大量に生成され、赤みが強くなる |

| 約30億年前〜現在 | 大気が薄くなり、乾燥化が進む | 酸化鉄が保存され、惑星全体が赤く見えるようになる |

このように、火星の赤さは段階的に進化した結果なのです。

初期の火山活動が鉄を供給し、水が酸化を進め、乾燥化によって赤色が固定された――

これらの長いプロセスが重なって、今の「赤い惑星」ができあがりました。

なぜ火星の赤さは今も続いているのか

火星の赤さが現在まで失われずに続いている理由は、環境の安定性にあります。

火星には地球のような激しい地殻変動がないため、酸化鉄が地中に埋もれることもなく、表面で風化したまま残っています。

また、火星の大気には酸素がほとんどないため、酸化鉄がさらに変化することもありません。

加えて、雨や海のように酸化鉄を溶かしたり洗い流したりする要素も存在しません。

そのため、一度形成された赤い粉はほとんど変化せずに何十億年も表面にとどまっているのです。

言い換えれば、火星の赤さは「過去の姿をそのまま保った色」なのです。

火星の赤さが語る惑星の歴史的意義

火星の赤さは、惑星の進化の記録そのものです。

火山活動が盛んだった時代、水が流れていた時代、そして乾燥化が進んだ時代――

それぞれの時代の痕跡が、酸化鉄の層や地形の形として火星に刻まれています。

科学者たちは、探査機が送ってくるデータをもとに、火星の表面からその歴史を読み解いています。

岩石に含まれる鉱物の種類を調べることで、かつての環境条件(気温・湿度・大気成分)を再現することができます。

こうして明らかになったのは、火星はかつて地球に似た環境を持っていたという事実です。

青い海が広がり、厚い大気があり、生命が生まれる条件が整っていた可能性さえあります。

その後、環境が変化し、生命が存在できなくなった――この劇的な変化の記録が「赤い色」に凝縮されているのです。

火星の赤さは、過去の栄光と変化を物語る“惑星の証言”です。

それは単なる色ではなく、火山・水・大気・時間が織りなす壮大な宇宙の物語なのです。

地域ごとに異なる火星の色:赤・黒・白の世界

火星といえば「赤い惑星」というイメージが強いですよね。

しかし実際の火星は、赤一色ではなく、場所によって色が大きく違うことがわかっています。

NASAやESA(ヨーロッパ宇宙機関)の探査機が撮影した高解像度の画像を見ると、火星には赤・茶・黒・白などの多彩な色が広がっています。

まるで自然が描いた巨大なキャンバスのように、地域ごとに異なる色合いが地形や環境の違いを物語っているのです。

この章では、火星の地域ごとの色の特徴をわかりやすく解説しながら、

それぞれの色がどんな意味を持っているのか、どんな地質的背景があるのかをやさしく紐解いていきます。

赤い高地と黒っぽい低地の違い

まず最も有名なのが、火星の赤い高地と黒っぽい低地のコントラストです。

火星の地図を見ると、北半球と南半球ではまるで別の惑星のように色が違って見えることがあります。

火星の南半球の高地は標高が高く、古い地層が多く残っている地域です。

ここは酸化鉄(さび)が豊富に含まれているため、赤やオレンジ色をしています。

太陽光を強く反射するため、地球から望遠鏡で見ても赤く輝いて見えるのは主にこの高地の部分です。

一方、北半球の低地は比較的若い地形で、火山活動によって形成された黒っぽい岩石(玄武岩)が多く分布しています。

この玄武岩は光をあまり反射しないため、暗い茶色や灰色に近い色合いをしています。

探査機の分光観測によると、低地にはマグネタイト(黒色の酸化鉄)や玄武岩性の砂が多く、赤い高地との対比がはっきり見られるのです。

つまり、火星の「赤い部分」は酸化が進んだ古い地形、「黒い部分」は比較的新しい火山地形を表しているのです。

この色の違いは、火星がどのように進化してきたかを知るうえで重要な手がかりになっています。

極地の氷と白い景観

火星の両極(北極と南極)には、白く輝く「極冠(きょくかん)」が存在します。

これは雪や氷のように見えますが、主成分は二酸化炭素の氷(ドライアイス)です。

さらにその下には、永久凍土のように固まった水の氷も含まれています。

極冠は季節によって大きさが変化します。

火星の冬になると大気中の二酸化炭素が凍って極冠が広がり、夏になると昇華(固体から気体へ変化)して小さくなります。

このサイクルが繰り返されることで、火星の気候や大気循環の変化が観測できるのです。

白い極冠は、赤い大地とのコントラストが非常に美しく、NASAの探査機「マーズ・リコネッサンス・オービター」が撮影した画像では、

赤と白のツートンカラーがまるで地球の雪山のように映し出されています。

この「赤と白の対比」は、火星の気候変動を理解するための自然の温度計のような存在でもあります。

探査機が見た多彩な火星の色

火星の地表は、赤・黒・白だけでなく、地域によってオレンジ・黄・灰色など微妙な色の違いも見られます。

これらは主に、岩石の種類・鉱物の含有量・風化の進み具合によって決まります。

探査機が観測したデータをもとに、火星の色の分布を以下のように整理できます。

| 地域のタイプ | 主な色 | 主な成分・特徴 |

|---|---|---|

| 高地(南半球) | 赤・オレンジ | 酸化鉄(ヘマタイト)が多く、古い地形が多い |

| 低地(北半球) | 茶・黒 | 玄武岩質の岩石、マグネタイトを含む |

| 極地 | 白 | 二酸化炭素と水の氷が堆積している |

| 火山地帯 | 灰色・黒 | 新しい溶岩流、鉄分が豊富 |

| 古代の湖跡地 | 赤褐色 | 堆積物中に粘土鉱物や酸化鉄が含まれる |

NASAの探査機「キュリオシティ」や「パーセベランス」が撮影した地表の画像を見ると、

同じ火星でも場所によって色が大きく違うことがよくわかります。

たとえば、ゲール・クレーターでは赤茶色の砂地が広がる一方、

ジェゼロ・クレーターでは暗い岩石と白っぽい堆積層が混ざり合い、

火星の「多色性」を象徴するような風景が広がっています。

こうした色の違いは、火星の地質活動や気候の変化を読み解くうえで非常に重要です。

たとえば、赤みが強い地域は酸化が進んだ古い地層であり、

黒っぽい地域は比較的新しい火山地形を示しています。

また、白い堆積物は氷や塩類が濃縮された可能性を示唆しています。

色の違いが教えてくれる火星の歴史

火星の色の違いを観察すると、その地域がどんな環境だったのかを推測することができます。

つまり、火星の色は「地質図」であり、「歴史の年輪」でもあるのです。

- 赤い地域: 酸化が進んだ古い地層。過去に水と酸素が作用した証拠。

- 黒い地域: 比較的新しい溶岩流や玄武岩。火山活動の名残。

- 白い地域: 氷や塩の堆積層。寒冷な環境や気候変動の痕跡。

このように、火星の「色の地図」を読み解くことで、惑星の進化や環境の変化を時系列で再現することができます。

たとえば、赤い高地は火星の初期に形成された古い大地であり、

黒い低地は比較的新しい溶岩が流れた痕跡を示しています。

さらに、白い極冠は現在も変化を続ける「火星の気候センサー」として機能しているのです。

科学者が注目する色のデータ

近年の火星探査では、「色のデータ」が惑星研究の大きなカギとなっています。

NASAの「マーズ・リコネッサンス・オービター」やESAの「マーズ・エクスプレス」などは、

分光カメラを使って火星の地表を詳細に分析しています。

分光カメラとは、光を波長ごとに分解して、どんな鉱物が光を反射しているかを調べる装置です。

これにより、赤い地域ではヘマタイト(Fe₂O₃)、黒い地域ではマグネタイト(Fe₃O₄)、

白い地域では氷や硫酸塩鉱物などが検出されています。

つまり、「色」は単なる見た目ではなく、火星の地質・気候・化学組成を反映した科学データなのです。

さらに、探査ローバー「パーセベランス」は、サンプル採取によって実際の岩石や砂を地球に持ち帰る計画(サンプルリターン)を進めています。

これにより、火星の色の違いがどのような鉱物構成から生まれているのかを、より正確に調べることができるようになります。

火星の多彩な表情を楽しもう

火星の色を知ることは、単に科学的な興味だけでなく、宇宙の美しさを感じるきっかけにもなります。

たとえば、NASAが公開している火星のパノラマ画像では、赤い砂丘、黒い岩山、白い氷の風景が一枚の写真に収まっており、

その美しさはまるで別世界の絵画のようです。

赤い砂は火星の過去を、黒い岩は火山の力を、白い氷は今も息づく気候の変化を語っています。

火星の色は、惑星の歴史と自然のエネルギーが生み出した「宇宙のパレット」なのです。

火星の空の色と見え方:昼はオレンジ、夕方は青い夕日

火星と聞くと、多くの人は「地表が赤いから、空も赤いのでは?」と想像します。

確かに火星は「赤い惑星」と呼ばれていますが、実際の空の色は一色ではありません。

火星の空は昼と夕方でまったく違う表情を見せるのです。

日中はオレンジや黄土色、そして夕暮れには青い光が差し込む――。

この不思議な光景は、火星の大気と光の性質が生み出す美しい現象なのです。

この章では、「なぜ火星の空はオレンジ色に見えるのか」「なぜ夕日が青くなるのか」という疑問を、

地球との比較を交えながらやさしく解説していきます。

火星の大気の特徴が空の色を変える

まず、火星の空の色を理解するためには、大気の性質を知る必要があります。

火星の大気は非常に薄く、地球の大気の約100分の1しかありません。

主な成分は二酸化炭素(CO₂)で約95%を占め、水蒸気や酸素はごくわずかです。

さらに、火星の大気中には酸化鉄を含む細かい砂ぼこりが大量に漂っています。

この砂ぼこりが太陽の光を散乱させ、火星特有のオレンジ色の空を作り出しています。

つまり、空の色を決めているのは「大気の厚さ」ではなく、「どんな粒子が光を散乱させているか」なのです。

地球の空が青く見えるのは、大気中の分子が青い光をよく散乱するからです(レイリー散乱)。

一方、火星では粒子が大きく、赤やオレンジの光を散乱しやすいため、空全体が温かみのある色に染まるのです。

昼間の火星の空は「オレンジ色」

火星の昼間の空は、地球の「夕方の空」に似ています。

太陽が高い位置にある時間帯でも、空はくすんだオレンジ色や黄土色に見えます。

これは、火星の大気中に浮かぶ微細な砂ぼこりが、太陽光の赤やオレンジ成分を効率よく散乱するためです。

探査機「キュリオシティ」や「パーセベランス」が撮影した画像を見ても、

空の色は柔らかいオレンジやベージュのような色合いで、太陽の周囲は明るく、遠くは霞んだように見えます。

まるで地球の砂漠で黄昏時を迎えたような光景が、火星では昼間から広がっているのです。

このオレンジ色は、火星特有の大気中の微粒子(ダスト)による散乱で生まれます。

粒子が光の波長と同じ程度の大きさを持つときに起こる「ミー散乱」という現象が、

火星の空の色を決める主要な仕組みです。

つまり、火星の空のオレンジ色は「夕焼けの空」が常に続いているようなものなのです。

もし私たちが火星に立って空を見上げたら、青空ではなく、柔らかなオレンジ色の光に包まれる世界を体験するでしょう。

夕暮れに現れる「青い夕日」

火星の空で最も美しい現象のひとつが、青い夕日(Blue Sunset)です。

地球では夕方になると太陽の光が大気を長く通過するため、青い光が散乱され、赤い光だけが残って空が赤くなります。

しかし火星では、この現象が逆なのです。

火星の大気には酸化鉄の微粒子が漂っており、これらは赤い光を散乱しやすく、青い光を通しやすい性質を持っています。

そのため、夕暮れ時には太陽の周囲だけが青く光り、周囲の空はオレンジや赤に染まります。

NASAのローバー「スピリット」や「オポチュニティ」、そして「キュリオシティ」「パーセベランス」も、

この青い夕日の撮影に成功しています。

写真を見ると、赤茶色の地平線に沈む太陽のまわりだけが淡い青色に輝き、まるで絵画のような幻想的な光景が広がっています。

この現象は、火星の大気中に浮かぶ粒子の大きさと密度が絶妙に関係しており、

太陽光が散乱される角度によって青色が際立つのです。

地球では絶対に見られない、宇宙ならではの美しい瞬間といえるでしょう。

火星の空と地球の空を比較してみよう

地球と火星の空の色の違いをまとめると、次のようになります。

| 特徴 | 地球 | 火星 |

|---|---|---|

| 大気の厚さ | 厚い(1気圧) | 非常に薄い(地球の約1/100) |

| 主成分 | 窒素(78%)、酸素(21%) | 二酸化炭素(95%) |

| 主な散乱の原因 | 分子によるレイリー散乱 | 砂ぼこりによるミー散乱 |

| 昼の空の色 | 青 | オレンジや黄土色 |

| 夕方の空の色 | 赤・オレンジ | 青 |

この表からもわかるように、火星の空は地球とは真逆の色の変化を見せます。

昼は赤っぽく、夕方は青くなる――その理由は、大気の構成と散乱する粒子の性質の違いにあるのです。

火星の砂嵐と空の色の変化

火星では、時折惑星規模の砂嵐が発生します。

この砂嵐は数週間から数か月続くこともあり、太陽光を遮って空全体を薄暗くします。

嵐の最中には空の色がオレンジから茶色、さらに灰色へと変わり、日中でも薄暗い世界が広がります。

探査機「オポチュニティ」は、2007年と2018年に発生した巨大砂嵐を観測しました。

そのときのデータによると、太陽光がほとんど届かず、空が夕方のように暗くなるほどだったそうです。

火星ではこのような砂嵐が空の色を劇的に変えることがあり、まるで季節のように空の印象が移り変わるのです。

つまり、火星の空の色は固定されたものではなく、天候や砂の量によって日々変化しているのです。

火星の空を地球から観測するとどう見える?

私たちが地球から火星を望遠鏡で観測したとき、火星は赤い星として見えます。

しかしそれは、地表と大気の両方から反射された光が合わさって届いているためです。

火星の薄い大気が太陽光を柔らかく散乱し、赤みを帯びた光が私たちの目に届くことで、夜空に「赤い星」として輝いて見えるのです。

つまり、火星の赤い輝きの中には、実際の地表の酸化鉄だけでなく、空を彩るオレンジ色の大気の効果も含まれているのです。

火星が放つ光は、惑星そのものの「呼吸」のように感じられます。

もし火星に立ったら、どんな空が見えるのか?

もしあなたが火星の地表に立って空を見上げたとしたら――。

昼間はオレンジ色の空が広がり、太陽のまわりは明るく霞み、地平線近くは淡いピンクがかって見えるでしょう。

そして夕方になると、地平線の太陽のまわりが青く光り、周囲の空は赤く沈んでいきます。

この「青い夕日」はわずか10分ほどの短い時間しか見られませんが、

その美しさは地球のどんな夕焼けよりも神秘的です。

火星の大地に立つ人類が初めてその光景を肉眼で見る瞬間――それは、宇宙探査の新たな感動のページとなるでしょう。

火星の空の色が教えてくれること

火星の空の色を調べることは、単に「きれいな現象を観察する」だけではありません。

それは火星の大気組成・気候変動・砂の性質を知る重要な手がかりです。

たとえば、空のオレンジ色の濃淡を分析することで、砂ぼこりの量や粒子の大きさを推定できます。

また、青い夕日の観測データからは、大気中の微粒子の分布や密度を計算することも可能です。

このように、火星の空の色は科学的にも非常に価値の高い情報源なのです。

色は、惑星が語る「気候の言葉」といえるでしょう。

地球から見た火星の赤さの仕組み

夜空を見上げると、数多くの星の中にひときわ赤く輝く星があります。

それが火星です。古代の人々はその色を「血」や「戦い」にたとえ、戦の神マルス(Mars)の名をこの惑星に与えました。

では、私たちが地球から見て「火星が赤い」と感じるのは、なぜなのでしょうか?

実はその理由は単純なようでいて奥が深く、光の反射と散乱の性質、そして人間の目の特性が複雑に関わっています。

この章では、火星が地球から赤く見える科学的な仕組みを、わかりやすくひも解いていきます。

火星の赤さは「光の反射」で生まれる

太陽系の惑星は、自ら光を出しているわけではありません。

私たちが夜空で火星を見られるのは、太陽の光が火星の表面で反射して地球に届いているからです。

つまり、火星の赤い輝きとは、反射された太陽光の色なのです。

太陽の光は「白色光」と呼ばれますが、実際には赤・橙・黄・緑・青・紫といった多くの波長が混ざっています。

その光が火星に当たると、火星の地表にある酸化鉄(Fe₂O₃)が赤い光を反射し、青や緑の光を吸収します。

そのため、地球から見ると赤っぽく輝いて見えるのです。

つまり、火星の赤さは「地表の物質の性質」と「太陽光の反射」の結果であり、

光学的にいえば選択反射(せんたくはんしゃ)と呼ばれる現象によって生まれています。

酸化鉄が光をどう変えるのか?

火星の表面を覆う酸化鉄(さび)は、光の波長ごとに異なる反射特性を持っています。

青や緑の短い波長は吸収されやすく、赤やオレンジの長い波長は反射されやすいのです。

これにより、火星の地表は赤く見えます。

もう少し科学的に見ると、酸化鉄の粉(ヘマタイトやゲーサイトなど)は粒子が非常に細かく、

太陽光が当たると波長によって散乱の度合いが変わります。

短い波長(青・紫)は内部で吸収され、長い波長(赤・橙)は反射される――

この微妙な違いが、火星の独特な「赤茶色の輝き」を作っているのです。

さらに、火星の大気には酸化鉄の微粒子を含む砂ぼこりが漂っています。

この粒子が太陽光を散乱させることで、赤い光がより強調され、

地球から見た火星の赤みをいっそう際立たせているのです。

火星の赤い光が地球に届くまで

地球から見える火星の光は、実は複雑な経路をたどっています。

1. 太陽の光が火星に届く

2. 火星の地表や大気で反射・散乱される

3. その光が宇宙空間を渡って地球に届く

この3段階を経て、私たちの目に「赤い火星」が見えているのです。

地球と火星の距離は平均で約2億2500万kmも離れていますが、

火星が地球に最も近づく「大接近」のときには約6000万kmまで接近します。

このとき、火星は肉眼でもはっきり赤く見えるほど明るく輝きます。

火星の光は数分かけて地球に届きますが、その間にほとんど減衰することはありません。

宇宙空間はほぼ真空なので、光が失われずに届くため、

私たちは数千万kmも離れた赤い星を見ているのです。

火星の赤さを強調する「大気の効果」

火星の赤い輝きには、地表だけでなく大気中の砂ぼこりも関係しています。

火星の大気には酸化鉄を含む細かい粒子が舞っており、これが太陽光を散乱します。

この散乱によって赤い波長が反射されやすくなり、火星全体が一層赤く見えるのです。

これは、地球の夕焼けと似た原理です。

地球では大気中の粒子が青い光を散乱して空が青く見えますが、

夕方には太陽光が長い距離を通過するため青い光が失われ、赤い光が残って空が赤く染まります。

火星ではこの「赤い光の優位な反射」が常に起こっているため、惑星全体が赤く輝くのです。

つまり、火星の赤さは地表+大気の二重構造による光の演出なのです。

望遠鏡で見る火星の色の変化

天体観測では、火星の色が常に同じ赤ではなく、季節や大気の状態によって微妙に変化することが知られています。

砂嵐が発生しているときには空全体に砂ぼこりが舞い、やや明るいオレンジ色に見えます。

一方、砂嵐が収まり、大気が澄んでいるときには赤みが深くなり、暗い赤茶色の印象になります。

また、望遠鏡で観測すると、火星の表面に黒っぽい模様が見えることがあります。

これは、玄武岩やマグネタイトなどの鉱物を含む地域で、

赤い酸化鉄に比べて光を吸収しやすいため、地球からは「影」のように見えるのです。

このような色の違いから、科学者たちは火星の地表の構成や大気の動きを推測しています。

火星の色は、惑星全体の「気候の状態を映す鏡」といっても過言ではありません。

他の惑星との色の比較

火星の赤さをより深く理解するために、他の惑星と比べてみましょう。

それぞれの惑星が持つ色には、その惑星特有の大気や表面の成分が関係しています。

| 惑星 | 主な色 | 主な理由 |

|---|---|---|

| 金星 | 白っぽい黄色 | 厚い硫酸の雲が太陽光を反射するため |

| 地球 | 青と白 | 海の青と雲の反射が主因 |

| 木星 | オレンジや茶色の縞模様 | アンモニアやメタンの雲が層を作るため |

| 土星 | 淡い黄 | 氷とアンモニアの雲の反射による |

| 火星 | 赤 | 酸化鉄による赤色の光の反射 |

この比較からもわかるように、火星の赤は太陽系で唯一の色です。

地球から見て明確に赤く見える惑星は火星だけであり、そのため古代から特別視されてきたのです。

火星の赤さは人間の目にも影響されている?

興味深いことに、火星の赤さは人間の目の感覚にも影響されています。

私たちの目は暗い夜空で強い赤い光を見ると、その色をより鮮明に感じる傾向があります。

この心理的・生理的効果を「プルキンエ現象」といい、

暗所では赤い光が明るく見えやすい性質があるのです。

つまり、火星が赤く見えるのは単に「実際に赤い」からだけでなく、

人間の視覚が赤い光を強調して感じているという側面もあるのです。

このため、望遠鏡やカメラで見る火星と、肉眼で見る火星では、色の印象が少し違って感じられることがあります。

火星が夜空で輝く理由

火星が夜空で赤く輝いて見えるのは、もう一つ理由があります。

それは、火星が太陽の光をよく反射する位置にあるためです。

火星は地球より外側の軌道を回っており、太陽・地球・火星がほぼ一直線に並ぶ「衝(しょう)」の時期に、最も明るく見えます。

このとき、火星の全面が太陽に照らされるため、地球からは満月のように輝く姿が見えます。

この現象が「火星の大接近」です。

大接近のときの火星の明るさは、金星に次いで夜空で2番目に明るくなり、

まさに「夜空の赤いランタン」と呼ぶにふさわしい存在になります。

火星の赤さが語る宇宙の物語

火星が赤く見える理由を科学的に理解すると、その色の奥にあるロマンがより深く感じられます。

酸化鉄の反射、光の散乱、大気の作用、そして人間の目の特性――。

これらがすべて組み合わさって、夜空に浮かぶあの赤い輝きが生まれているのです。

そして、その赤色は単なる自然現象ではありません。

火星の赤は、かつてそこに水が流れ、酸素が存在したという過去の記録でもあります。

つまり、私たちが夜空で見ている赤い火星は、遠い昔の惑星の記憶を今に伝える光なのです。

火星の赤さを見上げるとき、私たちは単に宇宙を見ているのではありません。

そこには時間を超えた惑星の歴史が輝いているのです。

探査機が明かした火星の赤さの証拠

私たちが「火星は赤い」と知ったのは、望遠鏡で見た姿だけではありません。

実際に火星へ送り込まれた探査機(ローバーやオービター)が、

地表の岩石や砂、そして大気の化学的な組成を直接調べることで、

火星が赤く見える理由を科学的に証明してくれたのです。

この章では、NASAやESA(ヨーロッパ宇宙機関)の探査機が明らかにした

「火星の赤さを裏づける決定的な証拠」を、わかりやすく整理して紹介します。

火星の表面に存在する酸化鉄の鉱物、そしてそれがどのように形成されたかを見ていきましょう。

ローバーが検出した酸化鉄の鉱物

火星の赤さを直接確認した最初の探査機は、1970年代のNASAの「バイキング計画」でした。

バイキング1号と2号は火星に着陸し、地表のサンプルを分析しました。

その結果、火星の土壌には酸化鉄(Fe₂O₃)が大量に含まれていることが判明しました。

この酸化鉄こそが、火星の表面を赤く染めている主成分だったのです。

さらにその後、火星探査の精度は飛躍的に向上しました。

特に2000年代以降のNASAのローバーたちは、火星の地質を詳細に調査し、

赤い色の原因となる鉱物の種類や分布を明らかにしました。

- スピリット(Spirit)(2004〜2010)

→ 火星の「グセフ・クレーター」で、ヘマタイト(赤鉄鉱)を発見。これは水が関与してできる鉱物。 - オポチュニティ(Opportunity)(2004〜2018)

→ メリディアニ平原で「ブルーベリー」と呼ばれる丸いヘマタイト粒を発見。酸化鉄が水中で沈殿した証拠。 - キュリオシティ(Curiosity)(2012〜現在)

→ ゲール・クレーターで粘土鉱物と酸化鉄を確認。過去に湖があった環境を示唆。 - パーセベランス(Perseverance)(2021〜現在)

→ ジェゼロ・クレーターで堆積岩中に酸化鉄鉱物を検出。デルタ地形の形成を裏付け。

これらの結果により、火星の赤い色は火山から供給された鉄が、水と反応して酸化鉄になったことが原因であると確定されました。

つまり、火星の赤さは「かつて水が存在した」ことを示す科学的証拠でもあるのです。

分光観測が示す火星全体の鉱物マップ

地表の探査だけでなく、軌道上からの観測も火星の赤さを解き明かしています。

NASAの「マーズ・リコネッサンス・オービター(MRO)」やESAの「マーズ・エクスプレス」には、

「分光カメラ(Spectrometer)」という特殊な装置が搭載されています。

分光カメラは、火星の地表から反射される光を波長ごとに分解して、

どんな鉱物がどの地域に存在するかを調べることができます。

光の反射スペクトルには、鉱物ごとの「指紋」が含まれており、

このデータを解析することで、酸化鉄が火星全体に広がっていることが確認されました。

観測結果を地図にすると、火星の高地や古いクレーターの多い地域ほど、

赤い波長を強く反射していることがわかります。

これは、古い地層ほど酸化が進み、酸化鉄が豊富に含まれていることを意味します。

| 探査機 | 観測方法 | 発見内容 |

|---|---|---|

| MRO(マーズ・リコネッサンス・オービター) | CRISM分光装置 | 火星全体の鉱物マップを作成。酸化鉄の濃度分布を特定。 |

| マーズ・エクスプレス | OMEGA分光計 | 酸化鉄・粘土鉱物・硫酸塩鉱物の分布を確認。 |

| メイブン(MAVEN) | 大気分析 | 過去の大気喪失が酸化反応を促進したことを示唆。 |

これらの探査結果を総合すると、火星の赤い色は単なる表面現象ではなく、

惑星全体の化学反応と環境変化の結果であることがはっきりとわかります。

「火星のブルーベリー」—水の存在を示す証拠

火星の探査で特に有名なのが、「オポチュニティ」が発見した小さな球状の鉱物です。

その形が丸く、まるで果実のように見えたことから、科学者たちはこれを「火星のブルーベリー」と呼びました。

分析の結果、この粒はヘマタイト(赤鉄鉱)でできていることがわかりました。

ヘマタイトは、水中で鉄イオンが酸化されると沈殿してできる鉱物です。

つまり、ブルーベリーの存在は、火星の過去に「水が流れていた」「酸化が進む環境があった」ことを示す直接的な証拠だったのです。

この発見は、火星の赤さが「乾いた砂漠の色」ではなく、

かつての水と化学反応が作り出した歴史の色であることを強く示しました。

最新のローバーが見つけた“赤い記録”

現在、火星で活躍しているローバー「パーセベランス」は、

ジェゼロ・クレーターという古代の湖の跡地を探査しています。

この場所では、堆積岩の中に酸化鉄が多く含まれており、

デルタ地形(川が湖に流れ込む三角州)を作った水の流れの痕跡も確認されています。

さらに、パーセベランスは「サンプルリターン計画」の一環として、

火星の岩石を採取し、将来地球に持ち帰る準備を進めています。

これによって、火星の赤さの起源をより正確に分析できる日が近づいています。

NASAの研究者によると、採取されたサンプルの中には、酸化鉄とともに粘土鉱物や硫酸塩も含まれているとのこと。

これらはすべて水が存在した環境で生成される鉱物であり、

火星の赤い大地が「かつて生命が存在できる環境」だった可能性を示唆しています。

赤い大地が語る火星の環境変化

探査機の観測データをもとにすると、火星は約35億年前までは今よりも温暖で湿潤な惑星でした。

厚い大気と豊富な水があり、酸素を含んだ環境で鉄の酸化が進行したのです。

その後、火山活動が弱まり、磁場が消失して大気が宇宙空間に流出。

水が失われ、乾燥した現在の火星が形成されました。

しかし、酸化鉄はそのまま残り、太陽光を受けて赤く反射し続けているのです。

つまり、火星の赤さは失われた水と大気の「化石」といえます。

それは、過去に豊かな環境があったことを今に伝える、惑星の記憶なのです。

火星探査の今とこれから

近年の火星探査は、もはや「なぜ赤いのか?」を超えて、

「その赤さが示す環境で生命が存在できたのか?」を解き明かす段階に進んでいます。

パーセベランスによるサンプルリターンや、ESAの「エクソマーズ計画」は、

酸化鉄を含む岩石を地球で分析し、過去の火星の化学的な履歴を読み解こうとしています。

火星の赤い色は、宇宙のロマンと科学の融合点です。

探査機が撮影する1枚の赤い風景写真の中には、

何十億年もの惑星の記憶と進化の物語が詰まっています。

そしていつの日か、人類が火星に立ち、自らの目でその赤い大地を見つめるとき、

私たちは探査機たちが伝えてくれた「赤の真実」を、直接感じ取ることになるでしょう。

火星の赤さが示す生命と水の可能性

火星の赤い地表は、ただの「さびた砂漠」ではありません。

その色の奥には、火星がかつて水に満ち、生命が存在できたかもしれない時代の記憶が刻まれています。

火星の赤さは「酸化鉄」の証拠であり、それは鉄が酸素と反応した結果です。

つまり、火星が赤くなったということは、そこに酸素と水が関わっていた可能性が極めて高いのです。

この章では、火星の赤い大地がどのように生命の可能性を示しているのか、

そして最新の探査で何が明らかになっているのかを、やさしく紐解いていきます。

酸化鉄が語る「かつての水の存在」

火星の赤さの原因である酸化鉄(Fe₂O₃)は、鉄が水と酸素に触れることで生まれます。

地球でも鉄が雨や湿気にさらされると赤茶色にさびるように、火星の鉄分も同じプロセスをたどりました。

しかし、現在の火星は極めて乾燥しており、大気中にも酸素はほとんど含まれていません。

では、なぜ酸化鉄が広がっているのでしょうか?

その答えは、火星がかつて「水の惑星」だったという事実にあります。

NASAの探査機やESAの観測によって、火星の地形には「川の跡」「湖の跡」「デルタ(三角州)」など、

明らかに水の流れによって形成された地形が存在することが確認されています。

水が鉄を含む岩石を削り、運び、そして酸化させた――その結果が、今の赤い大地なのです。

つまり、火星の赤さは「水があった証拠」であり、同時に「酸素が関わった証拠」でもあります。

この二つの要素は、生命の存在に不可欠な条件なのです。

火星の湖と海の痕跡

火星探査によって見つかった代表的な「水の痕跡」は、

古代の湖や海が存在したとされる地形です。

その中でも特に注目されているのが、ジェゼロ・クレーターです。

ジェゼロ・クレーターは、約35億年前に湖があったと考えられる場所で、

現在NASAのローバー「パーセベランス」が探査を行っています。

クレーターの縁にはデルタ地形が残っており、

そこには酸化鉄を多く含む堆積岩が見つかっています。

これらの堆積岩は、水が長期間存在し、鉄の酸化が進んだ環境でしか形成されません。

つまり、ジェゼロ・クレーターはかつて「酸素を含んだ水の湖」だった可能性が高いのです。

さらに、マーズ・リコネッサンス・オービター(MRO)による観測では、

火星の北半球の低地に「かつて海が広がっていた」ことを示す証拠も見つかっています。

その海は、現在の北極を中心に存在していたと考えられており、

地球でいえば北太平洋ほどの規模を持っていた可能性があります。

このような広大な水環境があったとすれば、

生命が誕生し、微生物が活動していた可能性は決して夢物語ではありません。

火星の赤い地表と生命活動の関係

火星の赤さは、生命の存在そのものを示すものではありませんが、

生命が存在「し得た」環境の証拠として重要です。

なぜなら、鉄の酸化は微生物の活動によっても進むからです。

地球上では、「鉄酸化細菌」や「硫黄酸化細菌」など、

無機物を酸化させることでエネルギーを得る微生物が存在します。

これらは酸素が乏しい環境でも生きていける生命体であり、

火星のような環境でも生息できた可能性があると考えられています。

もし火星の酸化鉄の一部が、こうした微生物の働きによって生成されたものであれば――

それは火星に過去の生命活動の痕跡が残っている可能性を意味します。

パーセベランスやキュリオシティの分析では、酸化鉄の層の中に「有機分子」が微量に検出されています。

有機分子は生命の材料となる物質であり、自然の化学反応でも生成されますが、

生物由来である可能性も排除できません。

この点こそ、現在の火星探査の最前線テーマとなっています。

火星の酸化は「酸素の歴史」を語る

酸化鉄が火星全体に広がるためには、酸素を供給する何らかの仕組みが必要です。

地球では植物の光合成が酸素を作り出しますが、火星には植物が存在しません。

では、火星の酸素はどこから来たのでしょうか?

その答えの一つは、紫外線による水の分解です。

火星の大気中に存在していた水蒸気が、太陽の紫外線を受けて分解され、

水素が宇宙に逃げ、酸素だけが残るという現象が起きていました。

この酸素が、鉄を酸化させる原因になったと考えられています。

さらに、火山活動によって噴出したガス中にも酸素が含まれていた可能性があります。

火星の初期には巨大な火山(オリンポス山など)が活発に活動しており、

そのときに放出されたガスが酸化反応を進めたと考えられています。

つまり、火星の赤い表面は、惑星全体の酸素の歴史を示す証拠でもあるのです。

生命探査の焦点:赤い大地の「中」にある秘密

現在の火星の表面は、強い放射線と寒冷な環境にさらされています。

そのため、もし生命が存在したとしても、地表ではなく地下に痕跡が残っている可能性が高いとされています。

酸化鉄を多く含む表面の下には、かつての湿潤な土壌が眠っていると考えられており、

そこには有機物や微生物の化石が保存されているかもしれません。

パーセベランスは、酸化鉄を含む岩石をドリルで削り、

内部の堆積層から試料を採取しています。

この試料は将来、NASAとESAの共同プロジェクト「マーズ・サンプル・リターン計画」によって地球に持ち帰られる予定です。

その分析によって、火星の赤い層の中に「生物が関わった酸化反応」の痕跡が見つかる可能性があります。

それは、地球外生命の初の発見につながるかもしれないのです。

火星の赤さは「生命の痕跡」を隠しているかもしれない

酸化鉄が火星を赤く染めたことで、火星の表面は放射線に強くなり、

微生物や有機物が保存されやすくなった可能性があります。

皮肉なことに、赤さそのものが生命の痕跡を守ったともいえるのです。

実際、地球の砂漠でも、鉄分を多く含む土壌は有機物を長期間保存することが知られています。

同じように、火星の赤い大地の中にも、遠い過去の生命活動の名残が眠っているのかもしれません。

つまり、火星の赤は「生命を滅ぼした証拠」ではなく、

むしろ「生命の存在を静かに語る記録」かもしれないのです。

火星の赤さが示すメッセージ

火星が赤く見える理由を科学的に理解すると、

その色は単なる地質現象ではなく、惑星の歴史そのものを映すシンボルであることがわかります。

酸化鉄の赤は、かつての水と酸素、そして生命の可能性を象徴しています。

火星の赤い輝きは、数十億年前の生命の息吹を遠い宇宙から今も伝えているのかもしれません。

人類が火星に降り立ち、その赤い土を手に取る日――

それは、宇宙における生命の歴史を直接確かめる瞬間となるでしょう。

火星の赤さは、私たちに問いかけています。

「生命は地球だけのものなのか?」と。

そしてその答えを探す旅が、今まさに進行しているのです。

火星の赤さが語る惑星の歴史

火星の赤い色は、単なる自然現象ではありません。

それは惑星の進化と環境変化を記録した「時間の色」です。

酸化鉄による赤い地表は、火山の活動、水の流れ、そして大気の喪失といった、

火星がたどってきた数十億年の歴史を静かに物語っています。

この章では、火星の赤さがどのようにして惑星の過去・現在・未来を語っているのかを、

地球との比較を交えながらわかりやすくひも解いていきます。

火星の赤色が生まれた「始まりの時代」

火星が誕生したのは、今から約46億年前。太陽系が形成されたばかりのころです。

当時の火星はまだ若く、内部は高温で溶けており、激しい隕石の衝突や火山活動が繰り返されていました。

この時期、火山の噴火によって鉄分を多く含む溶岩や火山灰が地表に広がりました。

火星の地殻にはもともと鉄が豊富に含まれていたため、

それが冷えて固まったとき、火星の赤さの「原材料」ができあがったのです。

さらに、当時の火星には厚い大気があり、温暖な気候が広がっていたと考えられています。

その大気と水が鉄を酸化させ、次第に地表を赤茶色に変えていきました。

この時代こそが、火星の赤い歴史の幕開けだったのです。

「水の惑星」だった時代:生命の可能性が生まれる

火星の表面には、今もかつて水が流れた痕跡が数多く残っています。

渓谷のような地形や、湖の跡地、扇状に広がるデルタ地形などがそれを示しています。

これらの地形は、過去に大量の水が存在していたことを強く示唆しています。

科学者たちは、この時代(約40〜35億年前)の火星を「水の惑星」と呼んでいます。

大気が厚く、温室効果によって表面温度が0℃以上を保てたため、液体の水が地表を流れていたのです。

この頃、水と鉄が化学反応を起こし、酸化鉄が生成されました。

水が蒸発していく過程で鉄の酸化が進み、赤い砂や岩が次第に広がっていきました。

つまり、火星の赤色はかつての「水と空気の共演」の結果なのです。

この環境下では、地球で見られるような微生物が存在していた可能性も十分にあります。

生命が誕生していたとすれば、それはまさに火星が最も豊かな時代だったといえるでしょう。

大気の喪失と乾燥化:赤色が残された時代

しかし、この「水の惑星」時代は長くは続きませんでした。

約35億年前、火星の内部の熱が失われ始め、磁場が弱まったのです。

磁場がなくなると、太陽風(太陽から吹き出す高速の粒子流)が火星の大気を宇宙空間へ吹き飛ばしてしまいました。

これが「火星の大気喪失事件」です。

厚かった大気は急速に薄くなり、気圧が下がって水が液体として存在できなくなりました。

海や川は蒸発し、やがて氷や水蒸気として地中や極地に閉じ込められていきました。

しかし、すでに形成されていた酸化鉄は、雨や風によって流されることなく、

乾燥した環境の中でそのまま残りました。

その結果、火星は「赤い砂漠の惑星」として姿を変えたのです。

つまり、火星の赤色は「水が消えたあとの名残」であり、

惑星が活動を失った後も残り続ける自然の記録媒体なのです。

地球と火星の「色の違い」が語る進化の差

火星の赤さを理解するには、地球との違いを比較するのが最もわかりやすい方法です。

地球と火星は兄弟のような惑星ですが、その運命は大きく分かれました。

| 特徴 | 地球 | 火星 |

|---|---|---|

| 大気の厚さ | 1気圧(厚い) | 0.006気圧(非常に薄い) |

| 磁場 | 強く、太陽風を防ぐ | ほとんど存在しない |

| 表面の水 | 海・湖・川が存在 | 過去に存在、現在は氷または蒸発 |

| 酸化鉄の分布 | 局所的(さびなど) | 惑星全体に広がる |

| 色 | 青と緑 | 赤と茶 |

この比較からわかるように、地球では生命やプレート運動が地表を絶えず変化させているため、

酸化鉄は地中に埋もれたり、再び還元されたりします。

一方で、火星は変化が止まり、古い酸化鉄がそのまま残りました。

つまり、火星の赤さは「変わらない惑星」の証であり、

地球の青さは「変化し続ける惑星」の象徴なのです。

この対比は、太陽系の中での惑星の多様性と、地球の特異性を教えてくれます。

酸化鉄が「惑星の年輪」を残す

火星の地層を観察すると、赤・黒・白などの層が何層にも重なっています。

これは、火星の環境が長い時間をかけて変化してきた証拠です。

酸化鉄の濃い層は酸素や水が豊富だった時代、

黒っぽい層は火山活動が活発だった時代、

そして白っぽい層は塩や氷が堆積した時代を示しています。

これらを解析することで、科学者たちは火星の「気候の変動史」や「水の循環史」を再構築しています。

まるで樹木の年輪のように、火星の地層には惑星の一生が刻まれているのです。

NASAの「キュリオシティ」や「パーセベランス」が撮影した岩石の断面には、

まさにその“年輪”がはっきりと写っています。

火星の赤い大地は、惑星の歴史を封じ込めた巨大なタイムカプセルなのです。

火星の赤さが示す「未来へのヒント」

火星の赤さは過去の物語を語るだけでなく、

地球の未来を考えるヒントにもなります。

火星はかつて、地球のように水をたたえた星でした。

しかし、大気を失い、気候が冷え、やがて乾燥した世界に変わりました。

この変化は、私たちに「地球の環境も永遠ではない」という教訓を与えてくれます。

もし地球の磁場が弱まり、大気が徐々に失われれば、

地球もやがて火星のような赤い惑星になる可能性があります。

そうした未来を防ぐためにも、火星の歴史を研究することは重要なのです。

同時に、火星の赤い大地には未来への希望もあります。

酸化鉄や氷が豊富に存在することは、将来人類が火星に住むうえで資源の宝庫となる可能性があります。

火星の「赤」は、かつての命の名残であると同時に、人類の未来を照らす色でもあるのです。

火星の赤が語りかけるメッセージ

火星の赤い輝きは、私たちに多くのことを教えてくれます。

それは、惑星がどのように生まれ、変わり、そして静かに時を刻むのかという「宇宙の物語」です。

火星の赤色は、かつての水と空気の存在、失われた生命の可能性、

そして時間の流れの中で形を変えていく自然の摂理を象徴しています。

もし私たちが夜空で赤く輝く火星を見上げるとき、

それは単なる遠い星を見ているのではありません。

私たちは、46億年にわたる惑星の記憶を見ているのです。

火星の赤は、宇宙に刻まれた「永遠の歴史書」です。

そのページを読み解くことは、私たち人類が自分たちの未来を理解することにもつながるのです。

火星が赤い理由まとめ(総まとめ)

ここまで見てきたように、火星が赤く見える理由は単純な「色の問題」ではありません。

それは、火星という惑星の歴史・環境・化学・そして宇宙の物語そのものです。

赤い色の正体は「酸化鉄」。

しかしその背後には、火山の活動、水の流れ、大気の喪失、

そして数十億年にわたる惑星の変化が隠れています。

この章では、これまでの内容をわかりやすく整理しながら、

火星の赤さが語る「宇宙の意味」をまとめていきましょう。

結論:火星が赤いのは酸化鉄が光を反射しているから

まず最も基本的な答えをはっきり述べると、

火星が赤い理由は、表面を覆う酸化鉄(Fe₂O₃)が太陽光の赤い光を反射するためです。

酸化鉄とは、鉄が水と酸素に触れて「さびた」状態のこと。

地球でも鉄が空気や水にさらされると赤茶色のさびになりますが、

火星ではこの現象が惑星規模で起きているのです。

つまり、火星の赤色は「さびた惑星」の証。

太陽の光がその表面に当たると、赤やオレンジの波長が強く反射され、

地球からは赤く輝いて見えるのです。

火星が「赤くなった」3つのステップ

火星の赤さがどのように生まれたのかを、時間の流れに沿って整理すると、

次のような3つのステップで説明できます。

| ステップ | 時代 | 出来事 | 赤さの原因 |

|---|---|---|---|

| ① 火山活動の時代 | 約46〜40億年前 | 火山が盛んに活動し、鉄を含む溶岩が地表に広がる | 地表に鉄分が蓄積される |

| ② 水の時代 | 約40〜35億年前 | 液体の水が流れ、鉄が水と酸素で酸化 | 酸化鉄(さび)が生成され、赤くなる |

| ③ 乾燥の時代 | 約35億年前〜現在 | 大気喪失により水が消え、酸化鉄が乾いた表面に残る | 赤い砂や岩が安定して残り、惑星全体を覆う |

このように、火星の赤さは「鉄が水と酸素に出会った歴史」の結果なのです。

そして、乾燥した現在でも風によって酸化鉄の砂が舞い、

火星全体がオレンジ色に包まれたように見えるのです。

火星の大気と砂が作る「赤のヴェール」

火星が赤く見えるのは、地表だけの問題ではありません。

実はその赤さは、大気に漂う酸化鉄の微粒子によっても強調されています。

火星の大気は地球の約100分の1の薄さですが、

砂嵐や風が酸化鉄を含む微粒子を空中に巻き上げ、

それが太陽光を散乱させて赤みを増しています。

この現象を「ミー散乱」といい、粒子の大きさが光の波長に近いときに起こります。

結果として、火星全体が柔らかい赤橙色の光を放つように見えるのです。

探査機のカメラで撮影した火星の空がオレンジ色に見えるのも、

まさにこの大気中の酸化鉄ダストの影響です。

火星の赤色は「水と酸素」の証拠

酸化鉄が形成されるには、水と酸素が不可欠です。

つまり、火星の赤い地表は、かつて火星に水が流れ、酸素が存在したことを意味しています。

ジェゼロ・クレーターやゲール・クレーターの堆積岩には、

粘土鉱物や硫酸塩が見つかっています。これらは、水が関与して形成される鉱物です。

また、「ブルーベリー」と呼ばれる小さな丸い酸化鉄粒子は、

水中で鉄イオンが酸化して沈殿した証拠でもあります。

これらの観測から、火星の赤色は“水の時代の化石”であることがわかります。

つまり、火星の赤さは「乾いた砂の色」ではなく、

「かつての命を育んだ環境が残した色」なのです。

赤い地表が物語る「惑星の進化」

火星の赤色は、惑星としての進化の軌跡を物語っています。

若いころの火星は、鉄に富む岩石がマグマによって作られ、

その後、水と酸素によって酸化され、現在のような乾いた姿に変わりました。

つまり火星は、誕生 → 活動 → 安定 → 静寂という

惑星のライフサイクルを体現しているのです。

地球は今まさに活動期にありますが、もし将来地球の磁場が失われ、

大気が剥ぎ取られれば、火星のように赤く乾いた惑星に変わる可能性があります。

火星の赤さは、私たちに「惑星の寿命」という概念を教えてくれているのです。

火星の赤さは「過去」と「未来」をつなぐ

火星の赤い輝きは、単なる過去の残骸ではなく、

未来の人類にとっても重要なメッセージを持っています。

酸化鉄は、将来火星に人類が定住する際、資源としても活用できます。

たとえば、酸化鉄から酸素を取り出す技術(MOXIE実験)も実際に行われています。

つまり、火星の赤さは単なる「過去の証拠」ではなく、

「未来の資源」でもあるのです。

過去に水をたたえ、今は酸化鉄に覆われた火星。

この赤い大地は、人類の科学が過去と未来をつなぐ実験場となっています。

赤い惑星が教えてくれる地球の意味

火星を研究することは、地球を理解することでもあります。

火星がどのようにして乾いた惑星になったかを知ることは、

地球の未来を予測するための貴重なヒントになるのです。

火星のように大気を失えば、水も生命も維持できません。

そのため、火星の赤さは地球環境の大切さを教える“鏡”でもあります。

私たちが夜空で火星の赤い光を見るとき、それは単なる光ではありません。

それは、惑星が生まれ、成長し、老いていく自然の流れ――

宇宙の時間の流れを可視化した色なのです。

まとめ:火星の赤さは宇宙の物語

ここまでのすべてをまとめると、火星が赤い理由は次のように整理できます。

- 化学的理由: 酸化鉄が赤い光を反射するため。

- 地質的理由: 火山活動と水による酸化反応の結果。

- 気象的理由: 大気中の酸化鉄ダストが光を散乱させるため。

- 歴史的理由: 水と大気を失った「惑星の進化の記録」。

- 哲学的理由: 火星の赤さは宇宙における時間と生命の象徴。

火星の赤色は、化学反応・環境変化・惑星の進化、

すべての要素が積み重なって生まれた宇宙の芸術なのです。

人類が夜空を見上げ、赤く輝く火星を見つめるたびに、

それは過去の水と未来の希望が交差する「時間の色」を見ているのかもしれません。

火星が赤い理由を知ること――それは、

宇宙の歴史を理解することであり、私たち自身の存在を見つめ直すことでもあるのです。

火星の赤は、宇宙が語る最古のメッセージ。

それは今も、静かに私たちに問いかけています。