送別会の寸志とは?意味と役割をやさしく解説

送別会で「寸志(すんし)」を渡す習慣は、日本の伝統的な礼儀や文化を背景にしたものです。

一見すると「ただのお金」ですが、実際には感謝の気持ちを形にして伝える小さな贈り物という意味合いを持っています。

ここでは、寸志の基本的な意味と、送別会で渡すときの役割について、誰でも理解できるようにやさしく解説していきます。

寸志の基本的な意味

「寸志」という言葉は、もともと「寸(わずか)」+「志(気持ち)」から成り立っています。

つまり「わずかばかりの心づかい」という意味です。

お金の多さや豪華さを強調するものではなく、控えめながら誠実な気持ちを示すのが本来の目的です。

冠婚葬祭や職場の人間関係においても、寸志は頻繁に登場します。特にビジネスシーンでは「形式を守りつつ、相手に敬意を払う」場面で使われることが多く、単なる金銭のやり取りではなく人と人とのつながりを大切にする象徴として位置づけられています。

- 「寸志」は気持ちを形にするための贈り物

- 金額よりも誠意や心の込め方が重要

- 日本独特の「謙遜の文化」を反映した表現

送別会で寸志を渡す目的

では、なぜ送別会で寸志を渡すのでしょうか。

それは上司や先輩に対して、これまでの感謝や労いを示すためです。

送別会は単なる宴会ではなく、「新しい門出を祝う場」であり、そこで渡される寸志には心のこもった“ありがとう”のメッセージが込められています。

送別会での寸志は以下のような役割を果たします:

- 感謝の気持ちを具体的に表す

言葉だけでは伝えきれない感謝を、寸志という形で補うことができます。 - 場の雰囲気を引き締める

送別会の最後に寸志を渡すことで、会の流れにメリハリが生まれ、より印象的な場となります。 - 日本的な礼儀作法を守る

寸志を渡すことで、形式やマナーを大切にしている姿勢が伝わり、相手からの評価も高まります。

つまり、送別会における寸志は「お金」ではなく、心を伝えるための手段です。

それを受け取った上司や先輩は、「こんなに思ってくれていたんだ」と感じ、きっと感動することでしょう。

また、寸志を用意することで、自分自身にもメリットがあります。

形式を守りつつ丁寧に振る舞うことで、社会人としての信頼感や評価が高まるのです。

特に若手社員や部下にとっては、こうした経験が今後のキャリアに役立つ学びとなるでしょう。

まとめると、送別会の寸志には次のような意味と役割があります。

| 観点 | 寸志の意味・役割 |

|---|---|

| 言葉の意味 | 「わずかな気持ち」=控えめな感謝を表す |

| 送別会での役割 | 感謝・労いを具体的に示す |

| 渡す効果 | 相手に感動を与え、場を引き締める |

| 自分への効果 | 社会人としての評価・信頼感が高まる |

このように、送別会の寸志は「形式」と「心」の両方を兼ね備えた特別な贈り物です。

だからこそ、単に渡すだけではなく、どんな気持ちで渡すかを意識することが大切です。

送別会で渡す寸志の金額相場と注意点

寸志を準備するときに、多くの人が悩むのが「いくら包めばいいのか?」という金額の問題です。

結論から言えば、寸志の金額には絶対的なルールはありません。

しかし、送別会という場の性質や、相手との関係性、そして周囲とのバランスを考えることで、失礼にならず、かつ気持ちがしっかり伝わる金額を決めることができます。

ここでは、一般的な金額相場と、金額を決める際の注意点を詳しく解説していきます。

一般的な金額相場の目安

送別会における寸志の金額は、相手の立場や自分との関係性によって大きく変わります。

「少なすぎても気持ちが伝わらないし、多すぎても相手が気を遣ってしまう」――このバランス感覚が大切です。

以下に一般的な目安を示します。

- 直属の上司や特にお世話になった先輩: 5,000円〜10,000円

- 軽い感謝の気持ちとして: 3,000円程度

- 部署全体や複数人でまとめて出す場合: 1人あたり1,000〜3,000円程度

例えば、直属の上司が定年退職される場合は、5,000円〜10,000円が妥当です。

一方、異動などで別部署に移るだけのケースでは、3,000円程度の寸志でも十分に気持ちは伝わります。

また、部署全体からまとめて寸志を出す場合は、参加者全員の負担を軽くしつつ、全体としてはまとまった金額になるため、スマートな方法といえます。

このように、寸志は「金額の多さ」ではなく、状況に合った適切な額を選ぶことが最も重要なのです。

金額を決めるときの注意ポイント

寸志の金額を考える際には、いくつかの注意点があります。

「良かれと思って選んだ金額が、実はマナー違反だった」ということにならないよう、事前に確認しておきましょう。

- 縁起の悪い数字を避ける

日本では「4(死)」や「9(苦)」といった数字は縁起が悪いとされます。

そのため、寸志の金額に4,000円や9,000円は選ばないのが無難です。 - 相手に負担をかけない金額にする

高額すぎる寸志は、かえって相手に「お返しをしなければ」と気を遣わせてしまいます。

特に上司や年上の方には、「控えめであること」が礼儀とされることを意識しましょう。 - 周囲とのバランスを取る

自分だけ突出して高額を包むと、他の社員が気まずく感じてしまうことがあります。

幹事に相談したり、同僚と事前に金額を確認するなど、統一感を意識することが大切です。 - シチュエーションに応じて柔軟に対応する

定年退職、転勤、部署異動など、送別会の背景によって寸志の金額は変わります。

「一律でいくら」と決めるのではなく、場の雰囲気や相手との関係性を考慮して判断しましょう。

金額に迷ったときの判断基準

「どうしても決められない!」というときは、次の3つを基準にすると安心です。

| 判断基準 | 考え方 |

|---|---|

| 相手との関係性 | 直属の上司 → 高め(5,000〜10,000円) 部署内の同僚 → 控えめ(3,000円程度) |

| 送別の理由 | 定年・大きな転職 → 高め 部署異動や短期間の転勤 → 控えめ |

| 周囲とのバランス | 幹事や同僚と相談し、浮かない金額を選ぶ |

寸志は「お金」ではなく「気持ち」が大切ですが、金額に失礼があるとせっかくの思いも半減してしまいます。

形式と気持ちの両方を大切にすること――これが、送別会で寸志を渡すうえでの最大のポイントです。

つまり、送別会の寸志は「相手が気持ちよく受け取れる額」であれば正解なのです。

大切なのは「これで安心して渡せる」と自分が納得できること。

そうすることで、相手にも誠意が伝わり、より感動的な送別会になります。

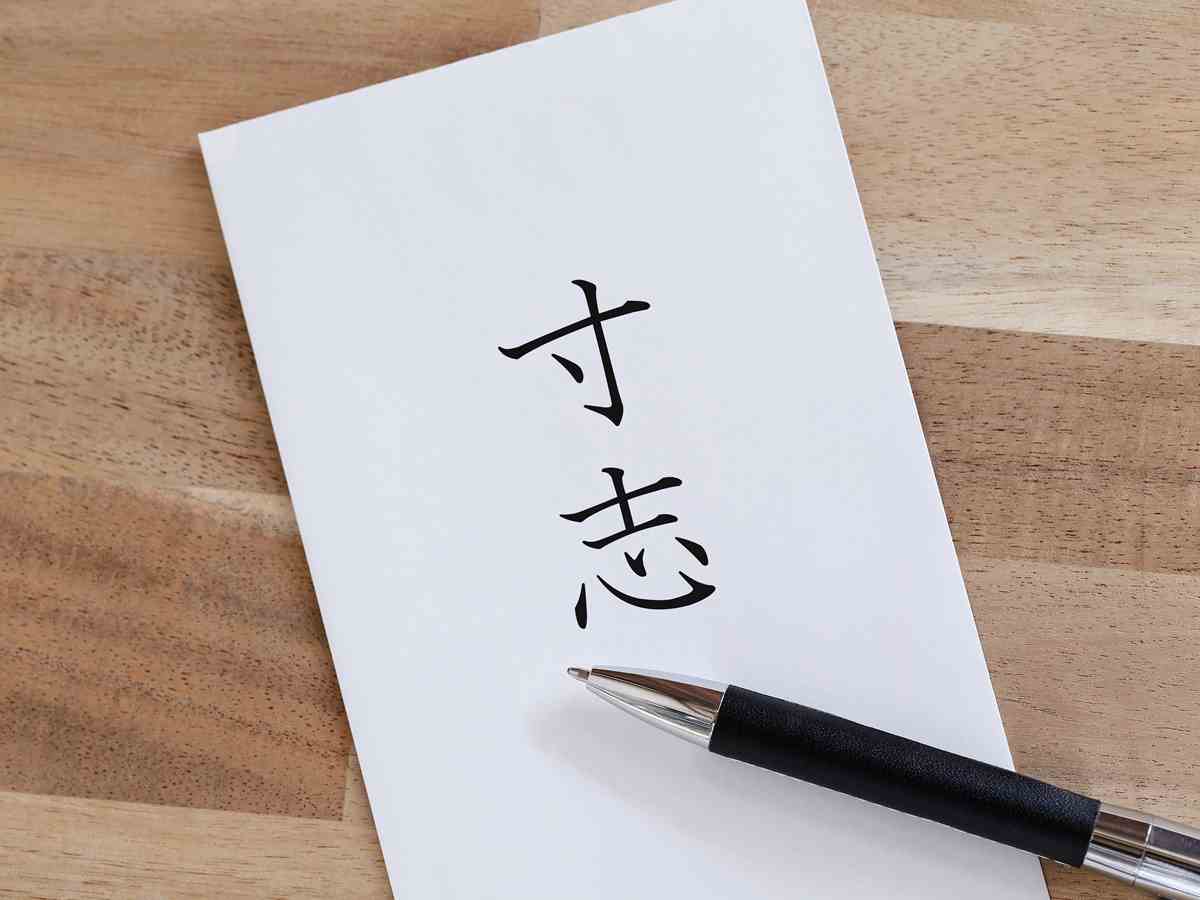

のし袋の選び方と正しい書き方

寸志を用意するときに欠かせないのがのし袋です。

「寸志なんだから、どんな封筒でもいいのでは?」と思う方もいますが、実はのし袋には用途ごとのマナーがあります。

送別会では適した種類を選び、正しい書き方を守ることで、形式だけでなく相手への敬意をきちんと示すことができます。

ここでは、のし袋の種類、表書きのルール、お札の入れ方までをわかりやすく解説します。

送別会に適したのし袋の種類

まずは「どんなのし袋を選ぶべきか?」という点から確認しましょう。

送別会で用いるのし袋は、基本的に紅白の蝶結びが適しています。

蝶結びは「何度あっても良いこと」に用いられる水引で、お祝い事全般に広く使われます。

- 紅白の蝶結び … 異動や転勤など、繰り返し起こることにふさわしい

- 結び切り(固結び) … 一度きりにすべき結婚式や弔事に使用(送別会には不向き)

送別会では「再び会うかもしれない」「新天地での活躍を祈る」という意味合いを込められるため、蝶結びを選ぶのが正解です。

市販ののし袋には「御礼」「寸志」など用途が印刷されたものもありますが、送別会にふさわしいシンプルなデザインを選びましょう。

また、金額が大きくなる場合(1万円以上など)は、水引が印刷された簡易タイプではなく、実際に水引が付いたのし袋を選ぶとより丁寧です。

表書きの正しい記載方法

のし袋の表書きには上段と下段の2つの部分があります。

それぞれに記載する内容は以下の通りです。

- 上段:「寸志」と記載

- 下段:渡す人のフルネームを中央に記載

表書きは必ず手書きにするのがマナーです。印刷された名前やPCで打ち出したものは避けましょう。

書く際には、毛筆または筆ペンを使用し、丁寧な字を心がけることが大切です。

また、薄墨は葬儀用に使われるため、送別会では濃い墨を使うよう注意しましょう。

具体例を挙げると、上司への送別会で寸志を渡す場合は、次のように記載します。

| 部分 | 書く内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 上段(表書き) | 寸志 | 毛筆または筆ペンで濃い墨を使用 |

| 下段(名前) | 山田 太郎 | フルネームで中央に書く |

もし複数人で渡す場合は、代表者の名前のみを下段に記載することが一般的です。

また、会社や部署の名前を添える場合もありますが、その場合も略称ではなく正式名称を記載しましょう。

お札の入れ方と向きのマナー

のし袋にお札を入れるときにも、細かいマナーがあります。

特に送別会はお祝いの場に近いため、新札または折り目のないきれいなお札を用意するのが基本です。

シワや汚れのあるお札は「準備不足」の印象を与えてしまうので避けましょう。

入れ方の基本は以下の通りです。

- 人物の顔が上向きになるように入れる

- お札の表面(人物側)が封筒の表にくるように

- 複数枚入れる場合は、すべての向きを揃える

このように入れておくと、受け取った相手が封筒を開けた際にすぐに人物の顔が見え、スマートな印象を与えることができます。

逆に、顔が下を向いていたりバラバラに入っていると、「だらしない」と思われる可能性があるので注意しましょう。

さらに、のし袋に入れる際は「中袋」が付属している場合があります。

中袋には金額と名前を記載するのが基本です。

金額は漢数字で「金 五千円」「金 一万円」などと書くと、より正式な印象になります。

まとめると、のし袋の準備で意識すべきことは以下の3点です。

- 送別会には紅白の蝶結びののし袋を選ぶ

- 表書きは上段「寸志」・下段にフルネームを手書きする

- お札は新札を表向きに揃えて入れる

たとえ金額が控えめでも、のし袋の選び方や書き方を丁寧にすれば、相手に「心を込めて準備してくれた」と感じてもらえます。

形式を整えることは、結果的に相手への最大の敬意を示すことにつながるのです。

感動を呼ぶメッセージの書き方と例文集

送別会の寸志は金額そのものよりも「気持ちの伝え方」が大切です。

そのため、のし袋と一緒に添えるメッセージや一言は、相手の心に強く響くものになります。

形式的な言葉でも失礼ではありませんが、ほんの少し自分の体験や感謝を交えるだけで、相手にとって忘れられない贈り物になります。

ここでは、フォーマルな場からカジュアルな場まで使える例文と、書き方のコツを詳しく紹介します。

フォーマルな上司への例文

職場で最も多いのが、上司への送別会です。

この場合は、礼儀正しさと感謝の両方を表現するのがポイントです。

定年退職や大きな異動の際には、相手の功績を称える一言を添えると、より気持ちが伝わります。

〇〇部長

長年にわたり、数々のご指導をいただき誠にありがとうございました。

部長のおかげで困難を乗り越え、多くのことを学ばせていただきました。

ささやかではございますが、感謝の気持ちとして寸志をお納めいたします。

今後のご健勝とさらなるご活躍を心よりお祈り申し上げます。

このように、「感謝」+「功績をたたえる言葉」+「今後を祈る一言」を組み合わせると、上司にふさわしいフォーマルなメッセージになります。

親しみのある上司・先輩への例文

日常的に親しく接してきた上司や先輩には、やや砕けた言葉づかいでも問題ありません。

形式ばかりではなく、自分らしい言葉を使うと相手も笑顔で受け取ってくれるでしょう。

〇〇課長

これまで本当にお世話になりました!

厳しくも温かいご指導に何度も助けられました。

これからの新天地でも、〇〇課長らしくご活躍されることを心から願っています。

ほんの気持ちですが、受け取っていただけると嬉しいです。

ポイントは「感謝」+「具体的なエピソード」+「未来への応援」です。

少しラフな言葉でも、心からの思いが伝わることが大切です。

同僚・部下へのカジュアルな例文

同僚や部下に寸志を渡す場合は、形式にこだわりすぎず、フレンドリーなメッセージでも大丈夫です。

むしろ親しみを込めた言葉の方が、心に残りやすい場合もあります。

〇〇さん

一緒に働けて本当に楽しかったです!

〇〇さんの明るさと気配りに、いつも励まされていました。

これからもその素敵な笑顔で、新しい職場を明るくしてください。

ささやかですが、感謝の気持ちを込めてお渡しします。

同僚へのメッセージでは、「一緒に過ごした時間」や「相手の人柄」に触れると自然に温かみが出ます。

感謝が伝わるメッセージのコツ

例文をそのまま使うのも良いですが、できれば自分の言葉で一言加えることをおすすめします。

その方が「形式的に用意した」印象ではなく、心のこもったメッセージとして受け取ってもらえます。

- 感謝をストレートに伝える:「ありがとうございました」「助けられました」

- 具体的なエピソードを加える:「〇〇のプロジェクトでのご指導が忘れられません」

- 未来への応援を添える:「新しい場所でもご活躍をお祈りします」

- 長文よりもシンプルに: 短い言葉でも気持ちは十分に伝わる

さらに、メッセージカードを使うのもおすすめです。

のし袋だけでなく、小さなカードに一言手書きで添えると、それだけで特別感が生まれます。

相手が後から読み返したときに心温まる記念にもなるでしょう。

まとめると、感動を呼ぶメッセージは「感謝」+「具体的な思い出」+「未来への応援」で成り立っています。

金額以上に、言葉が相手の心に残ることを意識して準備してみてください。

渡すタイミングと渡し方のマナー

寸志を準備しても、いつ・どのように渡すかで印象は大きく変わります。

せっかくの心を込めた贈り物も、渡し方が雑だったり、場の空気を乱してしまったりすると、残念ながら相手の心に響きにくくなってしまいます。

ここでは、送別会で寸志を渡す際のベストなタイミングとスマートな渡し方のコツについて解説します。

送別会の場で渡す場合

送別会の寸志は、できるだけ参加者全員の前で渡すのが基本です。

その方が、相手にとっても「皆から見送られている」という実感が強まり、感動的な場になります。

また、形式を守ることで、自分自身の礼儀正しさもアピールできます。

一般的な渡すタイミングは以下の通りです。

- 送別会の終盤 … 会が盛り上がった後、しめの挨拶や花束贈呈と同じ流れで

- プレゼントや記念品と一緒に … 寸志を単独で渡すより、プレゼントとセットで渡すと自然

- 幹事や司会の進行に合わせる … 自分だけで動かず、事前にタイミングを相談しておく

特に幹事や司会と連携を取っておくことは重要です。

「最後に寸志を渡したいのですが、タイミングをお願いします」と一言伝えておけば、流れがスムーズになります。

個別に渡す場合の注意点

一方で、どうしても人前で渡すのが難しい場合や、個人的に渡したい場合もあるでしょう。

その際には、送別会が終わった後の落ち着いたタイミングを選びましょう。

例えば、会が終了してお店を出る直前や、帰り際に廊下や玄関で渡すのがスマートです。

このときに注意すべきポイントは以下の通りです。

- 人目が少ない場所を選ぶ

周囲に多くの人がいると、相手が恐縮してしまう可能性があります。

なるべく静かな場所で渡しましょう。 - 言葉を添えて渡す

無言で渡すのは絶対にNGです。

「今まで本当にありがとうございました。こちらはささやかですが…」など、一言を必ず添えましょう。 - お札を出さない

封筒を開けたり、中身を見せたりする必要はありません。

のし袋に入れたまま、丁寧に差し出せば十分です。

渡すときに添える言葉の例

寸志を渡すときは、一言のメッセージがとても大切です。

形式的なものから温かみのあるものまで、状況に合わせて言葉を選びましょう。

| 状況 | 添える言葉の例 |

|---|---|

| フォーマルな場(部長や役員など) | 「長年にわたり大変お世話になりました。ささやかですが、感謝の気持ちとしてお納めください。」 |

| 親しみのある上司・先輩 | 「本当にありがとうございました!これからもお体に気をつけて、ますますのご活躍を祈っています。」 |

| 同僚・部下 | 「一緒に仕事ができて楽しかったです。新しい環境でも頑張ってくださいね!」 |

ここで大事なのは、金額や物そのものより「心の言葉」です。

「ありがとう」という一言があるだけで、受け取った人の印象は大きく変わります。

また、渡すときは必ず両手で封筒を持ち、相手に正面を向けて差し出すことを忘れないようにしましょう。

日本では「形式美」も重要視されるため、この所作だけでも誠意が伝わります。

まとめると、渡すタイミングと渡し方は次の3つを意識すれば大丈夫です。

- 送別会では終盤に、幹事の進行に合わせて渡す

- 個別に渡すときは静かな場所で、一言添えて丁寧に

- 必ず両手で封筒を持ち、感謝の言葉を伝える

これらを守ることで、寸志が単なる形式ではなく、心のこもった贈り物として相手に届きます。

渡す瞬間が、送別会の中でもっとも印象的な場面になることでしょう。

やってはいけないNGマナー

送別会で寸志を渡すとき、もっとも気をつけたいのが「知らずにやってしまう失礼」です。

形式を整えても、ほんの小さな行為が相手に悪い印象を与えてしまうことがあります。

ここでは、やってはいけないNGマナーを具体例とともに紹介します。

これを避けるだけで、渡す寸志の印象はぐっと良くなります。

のし袋やお札に関するNG

まず最も多いのがのし袋やお札に関するマナー違反です。

お金を扱う以上、清潔さや丁寧さが求められます。以下のような点には特に注意しましょう。

- 派手すぎるのし袋を使う

結婚式用や豪華すぎるデザインの袋は送別会には不向きです。

送別会では「紅白の蝶結び」が基本。華美な装飾はかえって失礼になります。 - 汚れたお札・折れたお札を入れる

シワや汚れのあるお札は「準備不足」「いい加減」という印象を与えます。

新札、もしくはできるだけ綺麗なお札を用意しましょう。 - お札の向きをバラバラにする

顔の向きが揃っていないと、不快感や無作法さを感じさせます。

必ず顔を上向き、表側が手前になるように揃えましょう。

渡し方で失礼になるケース

寸志を渡す際には言葉と所作が非常に重要です。

以下のような渡し方は、たとえ金額が適切でも失礼にあたります。

- 無言で渡す

封筒を差し出すだけでは「形式的」「雑」という印象を与えてしまいます。

必ず感謝の言葉を添えて渡しましょう。 - 片手で渡す

ビジネスシーンでの贈答は両手で渡すのが基本です。

片手渡しは軽んじているように見えてしまうので避けましょう。 - 場の空気を読まずに渡す

会話の途中や盛り上がりの最中に突然渡すのは、場の雰囲気を壊してしまいます。

幹事や司会に相談し、適切なタイミングを見計らうことが大切です。 - 相手に正面を向けずに渡す

のし袋を相手に裏向きで差し出すのは失礼にあたります。

封筒の表書きが相手に見えるように向きを整えましょう。

言葉選びで気をつけたいNG表現

寸志を渡すときに添える言葉にも注意が必要です。

悪気がなくても、以下のような表現は相手に不快感を与える可能性があります。

- 「ほんのはした金ですが…」

謙遜のつもりでも、かえって相手に失礼になります。

「ささやかですが」や「感謝の気持ちとして」といった表現にしましょう。 - 「これで飲みに行ってください」

軽い冗談のつもりでも、目上の人には失礼に聞こえます。

フォーマルな場では避けるべきです。 - 「これくらいしかできませんが…」

ネガティブな言い回しは感謝の気持ちを弱めてしまいます。

ポジティブな言葉で伝える方が好印象です。

よくあるNG事例まとめ

最後に、やってはいけないNGマナーを表に整理しました。

| 場面 | NG行為 | 望ましい対応 |

|---|---|---|

| のし袋 | 派手すぎる袋を使う | 紅白の蝶結び、シンプルなものを選ぶ |

| お札 | 汚れや折れ目のあるお札を使う | 新札やきれいなお札を用意する |

| 渡し方 | 無言・片手渡し・向きを間違える | 両手で、表書きを相手に向けて渡す |

| 言葉 | ネガティブな表現を使う | 「ささやかですが」「感謝の気持ちとして」など |

つまり、送別会の寸志で最も避けるべきは「雑に見えること」です。

金額の大小に関わらず、形式を整え、丁寧に振る舞うことこそが最大のマナーとなります。

送別会の寸志を成功させるための実践ポイント

寸志を渡すにあたって、形式やマナーを守ることはもちろん大切です。

しかし、それだけでは「心に残る渡し方」にはなりません。

ここでは、送別会の場をより感動的に、そして自分自身も「渡してよかった」と思えるようにするための実践的なポイントを紹介します。

どれも簡単に実践できるものばかりなので、ぜひ取り入れてみてください。

幹事や同僚と事前に調整する

寸志を渡すときに大切なのは、場の流れを乱さないことです。

送別会はスピーチや余興、プレゼント贈呈などさまざまな進行があります。

その中で唐突に寸志を渡すと、「え?今なの?」と場の雰囲気を壊してしまう恐れがあります。

そのため、寸志を渡す予定がある場合は、必ず幹事や同僚と事前に相談しておきましょう。

例えばこんな風に伝えるとスムーズです。

「最後に寸志をお渡ししたいのですが、タイミングを作っていただけますか?」

事前に段取りを共有しておけば、幹事がスピーチの後や花束贈呈の流れに自然に組み込んでくれます。

これにより、全体の雰囲気を壊さず、むしろ一層感動的に演出できるのです。

感謝の気持ちを自然に伝える工夫

寸志を渡すとき、どうしても「堅苦しくなりすぎてしまう」という悩みを持つ方も多いです。

そのような場合には、ちょっとした工夫で自然体の気持ちを伝えることができます。

- 自分の言葉で一言添える:「本当に助けていただきました」「これからも頑張ってください」など

- 短いエピソードを加える:「あのプロジェクトで励ましていただいたのが忘れられません」

- 未来を応援する言葉を添える:「新しい場所でも、きっとご活躍されると思います」

このように「感謝」+「思い出」+「応援」の三要素を組み合わせると、自然に心がこもった言葉になります。

堅苦しい挨拶よりも、相手に寄り添った一言が印象に残るのです。

小さな工夫で「特別感」を演出する

寸志は金額が大きくなくても、工夫次第で「心のこもった特別な贈り物」になります。

ちょっとした工夫で、相手に「大切に準備してくれたんだな」と感じてもらえるでしょう。

- 手書きのメッセージカードを添える … のし袋だけでなく、別に小さなカードを添えると温かみが増します。

- 花や小物と一緒に渡す … 寸志だけでなく、ちょっとした花や小さなギフトを添えると印象的。

- シンプルで上質なのし袋を選ぶ … 高価でなくても「きちんと選んだ感」が伝わります。

特にメッセージカードはおすすめです。

カードに「ありがとうございました」の一言でも書いておけば、相手は後から見返したときに温かい気持ちになれるでしょう。

相手の立場に立って考える

寸志を渡す目的は「自分がやった感」を出すことではなく、相手に喜んでもらうことです。

そのためには、常に「相手の立場だったらどう感じるか」を意識することが大切です。

例えば、あまりにも高額な寸志を渡されると「お返しをしなければ」と相手が負担に感じてしまうことがあります。

一方で、ラフすぎる態度で渡すと「軽んじられているのかな」と思わせてしまいます。

相手が一番気持ちよく受け取れる方法を考えることが、最も重要な実践ポイントなのです。

まとめてチェックできる実践リスト

最後に、寸志を成功させるための実践ポイントを一覧にしました。準備の際に参考にしてください。

| ポイント | 実践のコツ |

|---|---|

| 幹事との調整 | 「寸志を渡すタイミングをお願いします」と事前に伝える |

| 感謝の伝え方 | 「感謝」+「思い出」+「応援」の三要素を組み合わせる |

| 特別感の演出 | カードや小さな花を添えて「心のこもった贈り物」にする |

| 相手の立場に立つ | 高額すぎない、ラフすぎない、ちょうどよい距離感を意識 |

このように、少しの工夫や意識で、寸志は「ただのお金」から「心を伝える贈り物」へと変わります。

形式に加えて思いやりをプラスすることで、送別会はさらに感動的なものになるでしょう。

よくある質問(FAQ)

送別会の寸志については、「これで合っているのかな?」と迷う場面が少なくありません。

ここでは、実際によく聞かれる質問をまとめて、分かりやすく回答していきます。

細かい疑問を解消することで、安心して準備を進められるはずです。

寸志とお餞別の違いは?

寸志は「わずかな気持ちを示す」ための少額のお金で、謙遜を込めて渡すのが特徴です。

一方、お餞別(せんべつ)は「これからの新生活を応援する」という意味合いが強く、ややフォーマルな響きを持ちます。

- 寸志: 控えめに感謝を伝えるお金(相場は数千円程度)

- お餞別: 新しい門出を支援するためのお金や品物(相場は数千円〜数万円)

送別会では「寸志」でも「お餞別」でも間違いではありませんが、上司や先輩に渡すときは「寸志」とするのが一般的です。

「お餞別」と書くと、目上の人に対してやや失礼に感じられる場合があるため注意しましょう。

寸志は現金以外でもよい?

基本的に寸志は現金で渡すのが正式です。

ただし、最近では職場の雰囲気や相手の好みに応じて、現金以外のものを寸志代わりにするケースもあります。

- 商品券やギフトカード: 使いやすく、気を遣わせない点で人気

- 図書カードやクオカード: 軽い感謝を表すときに便利

- 小物や花: お金を渡すほどではない場合に添えると喜ばれる

ただし、目上の方やフォーマルな送別会では、やはり現金を寸志として渡す方が無難です。

カジュアルな関係であれば、商品券やギフトカードでも十分気持ちは伝わります。

複数人でまとめて渡す場合は?

部署全体やチームで寸志をまとめて渡すケースもよくあります。

その場合は、以下のようなルールを守るとスマートです。

- 代表者を決める

のし袋には代表者の名前を記載し、「〇〇課一同」と添えるとわかりやすいです。 - 金額を均等にする

全員から同じ金額を集めるのが基本。差があると不公平感を招きます。 - 事前に全員へ確認

金額や渡し方を全員で共有しておくと、当日の混乱を防げます。

この方法なら、個人の負担が軽くなりつつ、まとまった金額を渡すことができるため、受け取る側にも「みんなからの気持ち」として温かく感じてもらえます。

送別会に参加できない場合はどうする?

仕事の都合や家庭の事情で送別会に参加できないこともあります。

その場合も、寸志を渡すことで感謝の気持ちを伝えることができます。

おすすめの方法は以下の通りです。

- 送別会前に幹事へ託す

- 本人に直接会えるタイミングで渡す

- メッセージカードを添えて郵送する(親しい関係なら可)

重要なのは「欠席=感謝を伝えない」にならないようにすることです。

一言でもメッセージを添えて寸志を渡せば、相手にしっかりと気持ちが届きます。

寸志を渡すのは必須?

寸志は必ず渡さなければならないものではありません。

送別会の規模や相手との関係性によっては、参加費やプレゼント代だけで十分な場合もあります。

ただし、直属の上司やお世話になった先輩など、特に感謝を伝えたい相手には、寸志を用意することで一歩上の礼儀を示すことができます。

形式に縛られる必要はありませんが、「渡した方が良い」と感じたら準備しておくと安心です。

FAQまとめ

最後に、ここまでのFAQを表に整理しました。

| 質問 | 答え |

|---|---|

| 寸志とお餞別の違いは? | 寸志=控えめな感謝、お餞別=門出の支援。送別会では「寸志」が一般的。 |

| 寸志は現金以外でもOK? | 基本は現金。カジュアルなら商品券やギフトカードも可。 |

| 複数人で渡す場合は? | 代表者名を記載し、金額は均等に集めて渡す。 |

| 送別会に参加できないときは? | 幹事に託すか、本人に直接渡す。メッセージを添えると効果的。 |

| 寸志は必須? | 必須ではないが、上司や先輩に感謝を伝えたいときは準備すると好印象。 |

これらのFAQを押さえておけば、「これは失礼にならないかな?」という不安も解消できます。

安心して寸志を準備し、気持ちよく送り出すことができるでしょう。

まとめ|送別会の寸志は「感謝の心」を伝える最高の形

ここまで、送別会での寸志について「意味」「相場」「のし袋の選び方」「メッセージの書き方」「渡し方」「NGマナー」「実践ポイント」「FAQ」まで幅広く解説してきました。

改めて強調したいのは、寸志は金額の多さや豪華さではなく、気持ちの込め方が大切だということです。

寸志は本来、「わずかな気持ち」を形にしたものです。

ですから、無理に高額を包む必要はありません。

それよりも、のし袋を丁寧に選び、感謝の言葉を一言添えることが、相手の心に届く最大のポイントなのです。

送別会の寸志で大切なこと

送別会で寸志を渡すときに大切なのは、次の3つです。

- 形式を整えること: 適切なのし袋、正しい表書き、丁寧なお札の入れ方

- 言葉を添えること: 感謝や応援の気持ちを一言で伝える

- タイミングを考えること: 幹事や司会と調整し、場を壊さずに渡す

この3点を押さえておけば、どんな状況でも失礼なく、そして感動的に寸志を渡すことができます。

心のこもった寸志は最高の贈り物

寸志は「お金」ではありますが、相手にとっては心を込めた手紙のようなものです。

形式を守ることはもちろんですが、それ以上に大切なのは「この人と一緒に働けてよかった」という気持ちをしっかりと伝えることです。

例えば、上司に渡す場合は「ご指導ありがとうございました」、同僚に渡す場合は「一緒に働けて楽しかったです」、先輩に渡す場合は「いつも支えていただきました」といったように、相手との関係性を意識した言葉を添えるだけで、寸志は特別な贈り物になります。

送別会は「感謝を形にする」場

送別会そのものが、これまでの労をねぎらい、新しい門出を祝う場です。

その中で寸志を渡す行為は、日本らしい「感謝を形にする文化」の一つとも言えます。

形式を守りつつ、温かい気持ちを込めることで、送別会の雰囲気はより一層和やかで感動的なものになるでしょう。

まとめのチェックリスト

最後に、送別会で寸志を準備する際のチェックリストをまとめます。

| 項目 | 確認ポイント |

|---|---|

| 金額 | 相場(3,000〜10,000円程度)を参考に、相手や場に応じて設定 |

| のし袋 | 紅白の蝶結びを選び、表書きは「寸志」と手書きで記入 |

| お札 | 新札またはきれいなお札を、表向きで揃えて封入 |

| 渡すタイミング | 送別会の終盤に、幹事や司会の進行に合わせる |

| 言葉 | 感謝+思い出+応援の一言を添える |

これらを意識するだけで、寸志は「形式的な贈り物」から「感動を呼ぶ贈り物」へと変わります。

送別会の場で渡す寸志は、相手にとって「これまでの時間を大切にしてくれていた」と感じられる最高のプレゼントになるのです。

ぜひこの記事を参考に、心を込めた寸志を準備して、上司や先輩、同僚に最高の送り出しをしてあげてください。

形式にとらわれすぎず、「ありがとう」の気持ちをどう伝えるかを大切にすることこそが、送別会を成功させる秘訣です。