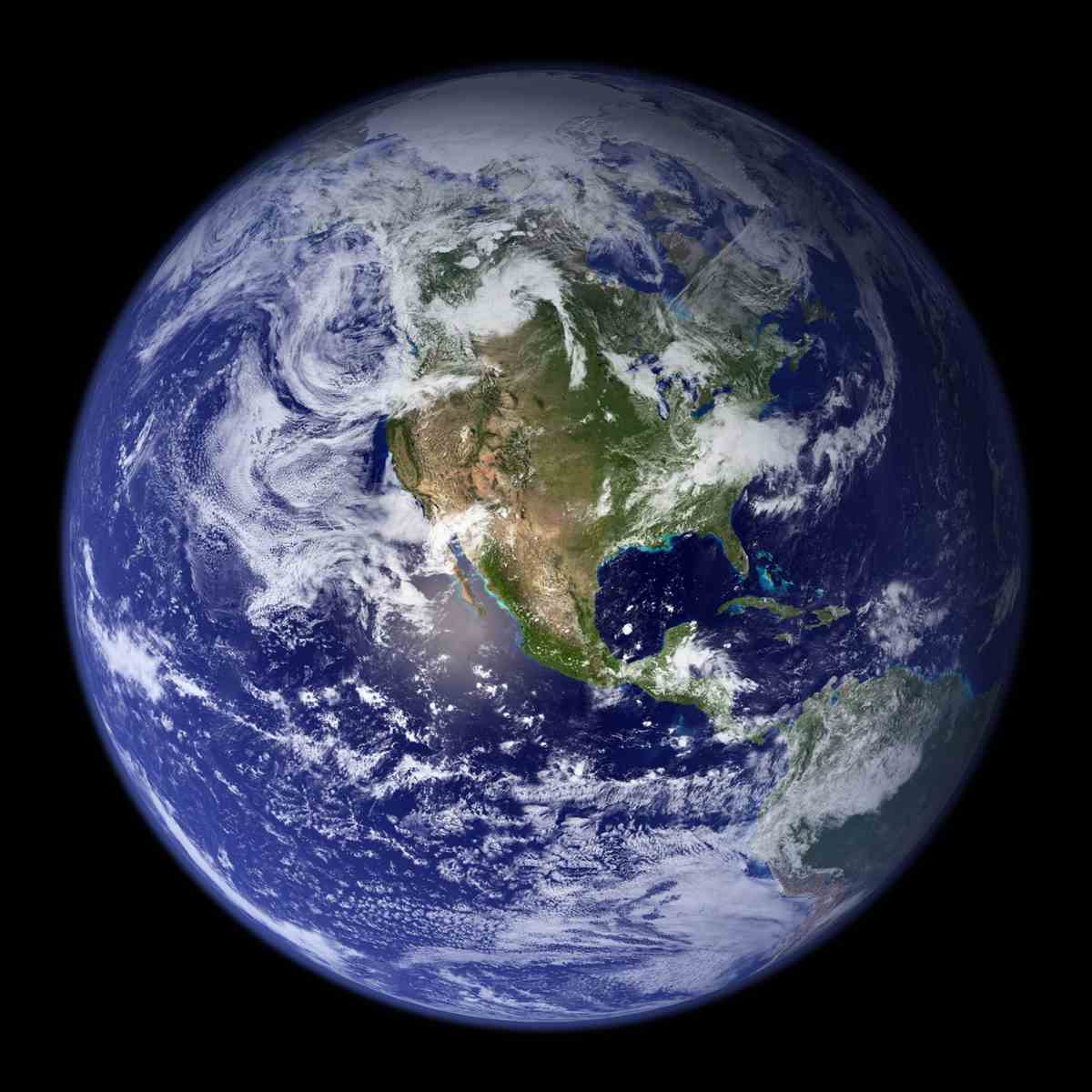

地球一周は何キロなのか?結論から知ろう

よく聞く「約4万キロ」という数字の正体

「地球を一周すると何キロ?」と聞かれたとき、多くの人が思い浮かべる答えは

「約4万キロ」ではないでしょうか。

実はこの数字、かなり正確で、理科の教科書や地図帳、ニュースなどでもよく使われています。

では、その「約4万キロ」はどこから来た数字なのかというと、

赤道に沿って地球を一周したときの長さを表しています。

正確には、地球の赤道の長さは

約40,075キロメートルです。

この数字だけを見ると、「じゃあ地球一周=40,075kmで確定なんだ」と思ってしまいそうですが、

実はここに少しだけ注意点があります。

それは、「地球のどこを一周するのか」という条件が省略されているという点です。

たとえば、地球の真ん中をぐるっと回る赤道と、

北極と南極を通る線では、距離が少し変わってしまいます。

つまり、「地球一周は何キロか?」という質問には、

一つの答えだけがあるわけではないのです。

実は一つの答えではない理由

地球一周の距離が一つに決まらない最大の理由は、

地球が完全な球体ではないからです。

見た目はほぼ丸い地球ですが、実際には少しだけ形がゆがんでいます。

地球は自転しているため、赤道付近は遠心力で少しふくらみ、

反対に北極や南極は少し押しつぶされたような形になっています。

その結果、地球は「真ん丸なボール」ではなく、

少し横に広がった形をしているのです。

この形の違いによって、

- 赤道を一周した場合

- 北極と南極を通るルートで一周した場合

では、距離に差が生まれます。

具体的には、

赤道一周:約40,075km

子午線(北極〜南極を通る)一周:約40,008km

と、約67kmほどの違いがあります。

67kmと聞くと、地球全体の大きさに比べれば小さな差に感じるかもしれません。

しかし、東京から静岡くらいまでの距離があると考えると、

決して無視できない違いだと分かります。

つまり、「地球一周は何キロ?」という問いに対して正確に答えるなら、

「どこを一周するかによって、約4万キロ前後で変わる」

というのが本当の結論になります。

このあと、なぜ赤道が基準になったのか、

そして地球の形が距離にどう影響しているのかを、

もう少し具体的に、イメージしやすく説明していきます。

なぜ赤道の長さが「地球一周」と言われるのか

赤道とはどんな場所なのか

まず、「赤道」とはどんな場所なのかを簡単に整理してみましょう。

赤道とは、地球をちょうど真ん中でぐるっと一周する想像上の線のことです。

北極と南極のちょうど中間にあり、地球を上下に分ける基準になっています。

地球儀や世界地図を見ると、中央あたりに横に引かれている太い線がありますが、

あれが赤道です。

実際に地面に線が引いてあるわけではありませんが、

位置を考えるためのとても大切な基準線として使われています。

赤道にはいくつか特徴があります。

- 一年を通して昼と夜の長さがほぼ同じ

- 太陽が真上近くまで昇る日がある

- 地球の自転による動きが最も大きい

といった点です。

特に重要なのが、

赤道は地球の中で最も円が大きくなる場所だということです。

地球が少し横にふくらんだ形をしているため、

赤道に近づくほど、ぐるっと一周する距離は長くなります。

そのため、地球の「最大サイズ」を表すのに、

赤道一周の長さがとても分かりやすい基準として使われるようになりました。

赤道一周の長さが基準になった歴史的な理由

赤道の長さが「地球一周」として広く使われるようになった背景には、

歴史的な理由もあります。

特に大きな影響を与えたのが、

地図作りと距離の単位です。

昔の人たちは、今のように人工衛星を使って地球を測ることができませんでした。

それでも地球の大きさを知る必要があったため、

太陽の位置や影の長さ、星の動きなどを使って、

少しずつ地球のサイズを推定していきました。

その中で、「地球を一周する長さ」を考えるときに、

赤道はとても都合の良い基準でした。

なぜなら、

- 北でも南でもない中間の線である

- 曲がりのない、きれいな円として考えやすい

- 地球の最大の円なので誤差が出にくい

という特徴があったからです。

実際、現在使われている「メートル」という長さの単位も、

もともとは地球の大きさを基準に決められました。

正確には、

「地球の子午線(北極から赤道まで)の長さを元にした単位」

として定義された歴史があります。

この考え方が広まる中で、

「地球全体の大きさを表すなら、赤道一周が分かりやすい」

という共通認識が生まれていきました。

また、船や飛行機での移動を考える場合も、

赤道付近は基準として扱いやすい場所です。

地球を横にぐるっと回るというイメージが、

直感的に「一周」という言葉と結びつきやすかったことも、

赤道一周が定番になった理由の一つだと言えるでしょう。

このように、赤道一周の長さが「地球一周」として使われるのは、

単なる慣習ではなく、

地球の形・測りやすさ・歴史的背景

が重なった結果なのです。

次は、赤道以外を一周した場合には距離がどう変わるのか、

北極や南極を通るルートを例に、具体的に見ていきます。

北極を通ると距離が変わる?緯度による違い

経線(子午線)に沿った一周の距離

「地球一周」という言葉を聞くと、多くの人は赤道を思い浮かべますが、

実は赤道以外にも「一周するルート」はたくさんあります。

その代表例が、北極と南極を通るルートです。

このルートは、地図で見ると縦に引かれている線に沿って進む形になります。

これらの線は経線、または子午線と呼ばれています。

経線はすべて北極と南極を結び、地球を縦に分ける役割を持っています。

子午線に沿って地球を一周する場合、

北極から南極まで進み、さらに反対側を通って元の場所に戻る、

という動きになります。

このときの距離は、

約40,008キロメートルとされています。

赤道一周が約40,075キロメートルだったことを思い出すと、

子午線一周はそれよりも少し短いことが分かります。

この差は、地球の形が完全な球体ではないことによって生まれています。

つまり、

- 赤道は地球で最もふくらんでいる部分

- 極に近づくほど円は小さくなる

という特徴が、そのまま距離の違いに表れているのです。

赤道と比べるとどれくらい短いのか

では、赤道一周と子午線一周の差は、

実際どれくらいの感覚なのでしょうか。

数字だけを見ると、差は約67キロメートルです。

67キロメートルと聞くとピンと来ないかもしれませんが、

日本の感覚で考えると、

東京から宇都宮あたりまでの距離に近い長さです。

地球全体の大きさから見ればわずかでも、

人が移動する距離として考えると決して小さくありません。

さらに面白いのは、

緯度が変わるごとに、一周の距離も少しずつ変わる

という点です。

赤道から少し北や南にずれるだけで、

同じ「ぐるっと一周」でも距離は短くなっていきます。

たとえば、日本が位置する緯度(およそ北緯35度)で地球を一周すると、

赤道一周よりもかなり短い距離になります。

これは、地球を輪切りにしたとき、

赤道よりも小さな円を描く位置だからです。

この考え方を使うと、

「自分が住んでいる場所の緯度で地球を一周したら何キロになるのか」

という想像もできるようになります。

地球一周という言葉が、

実はとても柔軟で、いろいろな意味を持っていることが分かります。

つまり、

地球一周=必ず赤道を回ることではありません。

どの緯度を通るのか、どんなルートを選ぶのかによって、

「一周」の距離は自然に変わっていくのです。

次は、そもそも地球の形がなぜこうした違いを生むのか、

「地球は卵形なのか?」という疑問を、もう少し正確な言葉で説明していきます。

地球は本当に卵形なのか?形の正確な話

完全な球体ではない理由

「地球は卵形らしい」という話を聞いたことがある人は多いと思います。

確かに、地球は完全な球体ではありません。

しかし、「卵の形」と言ってしまうと、少しだけ誤解が生まれます。

地球の形が真ん丸にならない最大の理由は、

地球が自転しているからです。

地球は24時間で一回転するスピードで回り続けています。

この回転によって、赤道付近には遠心力が働きます。

遠心力が働くと、物体は外に引っ張られます。

そのため、赤道付近の地表はわずかに外側へふくらみ、

反対に北極や南極の方向は少し押しつぶされたような形になります。

この結果、地球は

- 赤道方向が少し長い

- 南北方向が少し短い

という形になります。

見た目はほぼ丸いですが、正確に測ると違いがはっきり存在します。

ただし、卵のように「片側がとがっている」わけではありません。

上下が対称で、赤道を中心にきれいに広がった形です。

そのため、一般的な卵のイメージとは少し違います。

「回転楕円体」と呼ばれる地球の形

地球の形を正しく表す言葉として使われているのが、

回転楕円体という表現です。

少し難しそうな言葉ですが、意味はそれほど複雑ではありません。

回転楕円体とは、

「楕円をくるっと回転させてできた立体」

を指します。

地球の場合は、横に広がった楕円を回転させたような形になります。

この形を数字で見ると、その差は意外と小さいことが分かります。

赤道方向の半径と、極方向の半径の差は、

およそ21キロメートルほどです。

地球の半径は約6,400キロメートルありますので、

21キロの差は全体から見ればわずか0.3%程度です。

このため、宇宙から見るとほぼ完全な球体に見えます。

しかし、測定の世界ではこの差はとても重要です。

地図作り、GPS、人工衛星の軌道計算などでは、

この「わずかなふくらみ」を正確に考慮しなければなりません。

「地球は卵形」という表現は、

完全な球ではないという点を分かりやすく伝えるための

たとえとして使われることが多い言い方です。

ただし、正確には

少し押しつぶされた回転楕円体

と覚えておくと、より正しい理解になります。

次は、もし地球が本当に完全な球体だったとしたら、

地球一周の距離はどうなるのかを考えてみましょう。

もし地球が完全な球だったら一周はどうなる?

理想的な球体で計算した場合の一周

ここで少し想像の話をしてみましょう。

もし地球が、でこぼこもふくらみも一切ない、

完全にきれいな球体だったとしたら、

地球一周の距離はどうなるのでしょうか。

完全な球体の場合、どこを切っても同じ大きさの円になります。

つまり、

- 赤道を一周しても

- 少し北や南を一周しても

- 北極と南極を通っても

すべて同じ距離になります。

球体の一周の長さは、「円周」の公式で計算できます。

円周は、

半径 × 2 × 円周率(約3.14)

で求められます。

仮に、地球の平均半径を約6,371キロメートルとすると、

計算上の一周の長さは

約40,030キロメートル

ほどになります。

この数字は、実際の赤道一周(約40,075km)と、

子午線一周(約40,008km)の

ちょうど中間あたりに位置しています。

つまり、現在の地球は、

「完全な球体だった場合の一周」から少しだけずれている

という状態だと言えます。

現実の地球との誤差を比べてみる

では、理想的な球体と、現実の地球との違いは、

どれくらいの誤差になるのでしょうか。

数字で比べてみると、意外なことが分かります。

赤道一周との差は、

約45キロメートルほど。

子午線一周との差は、

約22キロメートルほどです。

地球全体のサイズを考えると、この誤差はとても小さく、

0.1%にも満たない差しかありません。

そのため、日常生活では

「地球はほぼ球体」と考えても問題はありません。

しかし、距離を正確に測る分野では話が変わります。

人工衛星の位置測定や、GPSによるナビゲーションでは、

数メートルの誤差が大きな問題になることもあります。

そのため、現実の地球では

「完全な球体」として扱うのではなく、

回転楕円体としての地球を前提に、

細かい補正を行っています。

この章を通して分かるのは、

地球は「ほぼ球」ではあるものの、

測り方によっては無視できない違いがある

ということです。

次は、「どこを一周するか」で意味がどう変わるのか、

地球一周という言葉の幅広さについて考えていきます。

どこを一周するかで意味が変わる「地球一周」

赤道一周・子午線一周・好きな緯度での一周

ここまで読んでくると、

「地球一周」という言葉が、実はとても幅のある表現だということが

少しずつ見えてきたのではないでしょうか。

一般的によく使われるのは赤道一周ですが、

それ以外にも、考え方次第でいろいろな「一周」が存在します。

代表的なものを整理すると、次のようになります。

| 一周の種類 | ルートの特徴 | おおよその距離 |

|---|---|---|

| 赤道一周 | 地球の真ん中を水平に一周 | 約40,075km |

| 子午線一周 | 北極と南極を通る縦方向の一周 | 約40,008km |

| 任意の緯度での一周 | 赤道から離れるほど円が小さくなる | 緯度により変化 |

この表からも分かるように、

「地球一周=必ずこの距離」

と決めることはできません。

どの線に沿って進むのかによって、

一周の距離は自然に変わってしまうのです。

たとえば、日本の緯度あたりで地球を一周すると、

赤道一周よりもかなり短い距離になります。

極端な話、北極点のすぐ近くをぐるっと回れば、

数十メートルで「一周」できてしまいます。

この例からも分かるように、

「一周」という言葉には、

どの円を基準にするかという前提が

必ず含まれているのです。

「地球を一周した」と言える条件の違い

では、実際に「地球を一周した」と言うためには、

どんな条件が必要なのでしょうか。

この点については、立場や目的によって考え方が変わります。

たとえば、飛行機や船の世界では、

出発地点と同じ経度を一周して戻る

ことが、一つの基準として使われることがあります。

必ずしも赤道を通る必要はありません。

一方で、冒険や記録の世界では、

- すべて自力で移動する

- 同じ方向に進み続ける

- スタート地点に戻る

といった条件が重視されることもあります。

つまり、

「地球一周」という言葉には公式な一つの定義があるわけではない

ということです。

状況や目的に応じて、意味が少しずつ変わります。

この柔軟さこそが、「地球一周」という言葉を

ロマンのある表現にしている理由かもしれません。

次は、人が実際に地球を一周するとしたら、

距離や時間はどれくらいになるのかを、

より現実的な視点で考えてみましょう。

人が実際に地球を一周するとしたらどうなる?

赤道を歩いた場合にかかる年数の目安

「地球一周は約4万キロ」と聞いても、

それを人の生活感覚で想像するのはなかなか難しいものです。

そこでここでは、

もし人が自分の足で地球を一周したらどうなるのか

という視点で考えてみます。

仮に、赤道に沿って歩くとしましょう。

人が無理なく歩ける距離を

1日あたり約20キロと仮定します。

これは、長距離を継続して歩く場合の、

かなり現実的な数字です。

この条件で計算すると、

赤道一周の約40,075キロを歩くには、

約2,000日かかることになります。

年数に直すと、

およそ5年半です。

しかもこれは、

- 休まずに毎日歩く

- 信号や山、海がない

- 国境や天候を考えない

という、かなり理想的な条件での話です。

現実には、赤道上の多くは海に覆われていますし、

熱帯の厳しい暑さや、雨季、治安の問題などもあります。

そのため、実際に歩いて地球を一周するのは、

距離以上に大きな挑戦になります。

現実的に「一周」と考えられているルート

現実の世界では、

「赤道を正確になぞる」ことよりも、

地球を一周したと見なせるルート

が選ばれることが多いです。

たとえば、

- 同じ方向に進み続ける

- 経度をすべて一周する

- 出発地点と同じ場所に戻る

といった条件を満たせば、

地球一周として認められることがあります。

この考え方に基づくと、

徒歩だけでなく、

自転車や船、場合によっては徒歩と船を組み合わせた形でも

「地球一周」に挑戦することができます。

距離だけを見れば約4万キロですが、

実際にはルート選びや移動手段によって、

総移動距離はさらに伸びることがほとんどです。

それでも、多くの人が「地球一周」に魅力を感じるのは、

単なる距離の問題ではなく、

地球の大きさを自分の体で実感できる

という点にあるのかもしれません。

次は、地球一周という距離を、

私たちの身近なスケールと比べることで、

より直感的に理解してみましょう。

地球一周を知ると身近な距離感はどう変わる?

日本列島と地球一周の距離を比べてみる

地球一周が約4万キロと言われても、

やはり数字だけでは実感しにくいものです。

そこで、私たちにとって身近な

日本列島の長さと比べてみましょう。

日本列島は、北の北海道から南の沖縄まで、

直線距離でおよそ3,000キロほどあります。

これを基準に考えると、

地球一周は

日本列島を約13回分つなげた距離

に相当します。

「日本を端から端まで移動するだけでも大変なのに、

それを13回分」と考えると、

地球の大きさが一気に現実味を帯びてきます。

さらに、東京から大阪までの距離は約500キロです。

この距離を基準にすると、

地球一周は

東京〜大阪間を約80回

往復するのとほぼ同じ距離になります。

こうして身近な移動距離に置き換えることで、

「約4万キロ」という数字が、

単なる理科の知識ではなく、

体感に近いものとして理解できるようになります。

飛行機や人工衛星の移動距離との比較

次に、飛行機や人工衛星の視点から

地球一周の距離を見てみましょう。

旅客機の巡航速度は、

およそ時速900キロ前後です。

このスピードで赤道を一周すると、

単純計算で

約45時間かかります。

もちろん、実際のフライトでは

給油や航路の制限があるため、

ノンストップで地球一周することは簡単ではありません。

それでも、

「2日近く飛び続けて、やっと一周」

と考えると、その距離の長さがよく分かります。

一方、人工衛星はどうでしょうか。

地球の低い軌道を回る人工衛星は、

約90分で地球を一周しています。

これは、非常に速いスピードで移動しているためです。

この事実から分かるのは、

地球一周という距離は、

- 人の感覚ではとてつもなく長い

- 宇宙の視点では意外とコンパクト

という、二つの顔を持っているという点です。

距離の感じ方は、

立場やスピードによって大きく変わります。

地球一周を知ることは、

自分の立ち位置を少し引いて見る

きっかけにもなるのかもしれません。

よくある疑問Q&A

地球の一周は将来変わることがある?

結論から言うと、

ごくわずかに変わる可能性はあります。

ただし、私たちの生活で気づくレベルではありません。

地球の一周の長さは、地球の形や大きさによって決まります。

地球は長い時間をかけて、

- 地殻変動

- 氷河の増減

- 自転速度のわずかな変化

といった影響を受けています。

たとえば、大量の氷が極に集まったり溶けたりすると、

地球の重心バランスが変わり、

形にほんのわずかな変化が生じることがあります。

ただし、その変化はミリメートル単位や、

場合によってはそれ以下の世界です。

地球一周が数キロ変わるようなことはありません。

そのため、

「地球一周は約4万キロ」

という理解は、これから先も変わらず使って問題ないと言えます。

宇宙から見た場合でも距離は同じ?

宇宙から見ても、

地球そのものの大きさは変わりません。

そのため、地球一周の距離も基本的には同じです。

ただし、「どこを一周するか」という考え方は、

宇宙から見るとさらに分かりやすくなります。

宇宙空間では、

地球を球体に近い形として認識できるため、

- 赤道が最も長い円であること

- 極に近づくほど円が小さくなること

が直感的に理解できます。

また、人工衛星の軌道は、

必ずしも赤道上を回っているわけではありません。

傾いた角度で地球を周回しているものも多く、

それぞれが異なる「一周の距離」を持っています。

この点からも、

地球一周は一つの固定された距離ではなく、

考え方によって表情を変える概念

だと言えるでしょう。