液体窒素とライデンフロスト現象|危険性と安全対策をわかりやすく解説

液体窒素とは?その性質と特徴

液体窒素は、私たちの身のまわりの空気にたくさん含まれている「窒素ガス(N₂)」を、とても低い温度まで冷やすことで作られる液体です。その温度はなんとマイナス196℃。普段の冷蔵庫や冷凍庫がせいぜいマイナス20℃前後であることを考えると、その冷たさがどれほど特別かがイメージできると思います。

液体窒素の基本データ(温度・見た目・状態)

液体窒素は一見するとただの水のように透明で、特別な色があるわけではありません。しかし、実際には極低温の「超冷たい液体」です。液体窒素の温度は-196℃(絶対零度に近い温度)で、ほとんどの物質を瞬時に凍らせてしまいます。

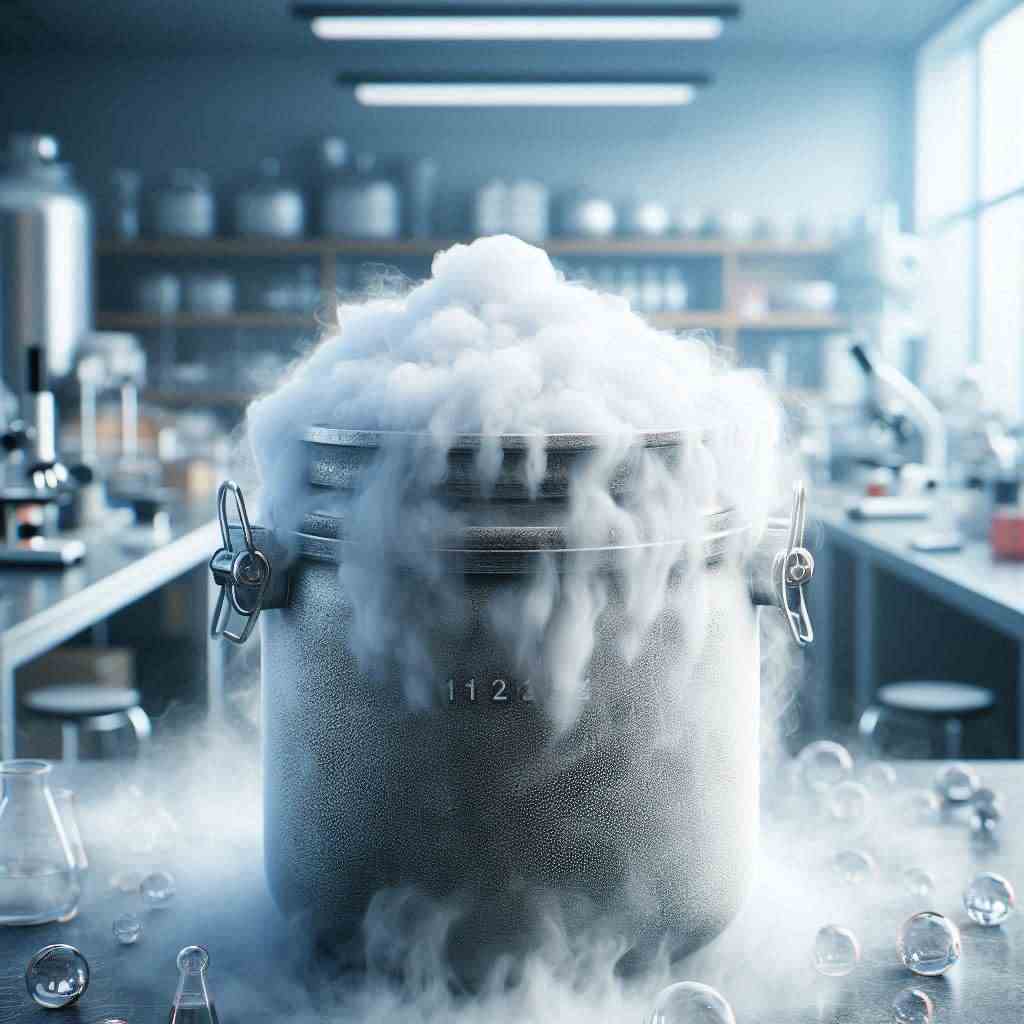

また、液体窒素は常温の環境に置かれるとすぐに気体に戻ってしまいます。これは「沸点が非常に低い」ためです。水は100℃で沸騰して水蒸気になりますが、液体窒素は-196℃を超えるとすぐに気化して窒素ガスへと変わります。したがって、液体窒素を常温で保存することはできず、特別な容器(デュワー瓶と呼ばれる断熱容器)に入れて管理する必要があります。

液体窒素が使われる身近な例

液体窒素はただの「冷たい液体」ではなく、その特殊な性質を利用してさまざまな場所で活躍しています。例えば、理科の授業や科学実験で「バナナで釘を打つ」「バラの花を凍らせて粉々にする」などのパフォーマンスを見たことがある人もいるでしょう。これは液体窒素の強力な冷却作用を利用した実験です。

その他にも、医療現場でイボの除去や皮膚治療に使われたり、食品業界ではアイスクリームの瞬間冷却に利用されたりします。さらに、最先端の科学分野では超電導実験や量子コンピュータの冷却に欠かせない存在でもあります。このように、液体窒素は「見て楽しい」実験用途だけでなく、「人の生活や科学技術を支える重要なツール」として利用されているのです。

なぜ科学や医療で重宝されるのか

液体窒素が特に重宝される理由は、その「極端に低い温度を簡単に利用できる」という点にあります。たとえば医療現場では、液体窒素を使って病変組織を凍らせることで治療を行います。これを「凍結療法(クライオセラピー)」と呼び、イボや皮膚腫瘍を取り除く際に役立ちます。

また、科学の分野では、超伝導現象を利用した実験や機器開発に欠かせません。超伝導はある物質を極低温に冷やすことで電気抵抗がゼロになる現象で、エネルギーロスの少ない送電技術や強力な磁石の実現に必要です。液体窒素を使えば比較的手軽にその条件を作れるため、研究者にとって強い味方となっています。

さらに、食品分野でも液体窒素は大活躍です。瞬時に冷却することで、食材の細胞を壊さずに保存できるため、アイスクリームや冷凍食品の品質を高めることができます。冷却の速さによって氷の結晶が大きくならず、食感や風味を損なわないというメリットがあるのです。

このように液体窒素は「とてつもなく冷たい液体」というだけでなく、科学、医療、食品、工業など幅広い分野で人々の生活を支えている存在だといえます。普段はあまり目にすることがないかもしれませんが、実は私たちの身近なところで役立っているのです。

液体窒素に触れるとどうなる?

液体窒素に直接触れると、私たちの体にどのような影響があるのでしょうか。結論から言うと、基本的に液体窒素は素手で触ってはいけない危険な物質です。ほんの一瞬なら問題なさそうに見えることもありますが、それは後ほど説明する「ライデンフロスト現象」という特殊な現象によるもので、長く触れると深刻な凍傷を負ってしまいます。

私たちの体温は約36℃あります。一方で、液体窒素の温度は-196℃です。この200℃以上もの温度差がある状態で皮膚が液体窒素に触れた場合、どうなるのかを具体的に見ていきましょう。

皮膚や細胞に起きる変化

皮膚が液体窒素に触れた瞬間、体の熱が一気に奪われます。細胞内の水分は急速に凍りつき、氷の結晶ができます。この氷の結晶は細胞の中を壊し、組織に大きなダメージを与えてしまいます。短時間であっても、冷却のスピードがあまりに速いため、細胞は正常に機能できなくなるのです。

表面の皮膚だけでなく、その下の筋肉や血管にも影響が及ぶことがあります。特に、長時間接触した場合は皮膚の奥まで凍ってしまい、組織が壊死して元に戻らなくなることもあります。

凍傷の仕組みと危険性

液体窒素に触れると起こる最も一般的な障害は凍傷です。凍傷とは、低温によって皮膚や組織が凍りつき、血流が止まることで細胞が死んでしまう状態を指します。これは、火傷と同じように「軽度・中度・重度」の段階があります。

- 軽度の凍傷:皮膚が赤くなり、ヒリヒリした痛みを感じる。手足がしびれるような感覚がある。

- 中度の凍傷:皮膚が白っぽくなり、感覚が鈍くなる。水ぶくれができることもある。

- 重度の凍傷:皮膚や組織が壊死し、黒く変色する。最悪の場合、手や指の切断が必要になる。

このように、液体窒素による凍傷は「ちょっと冷たい」で済むものではなく、場合によっては一生残る深刻な後遺症をもたらす危険があります。特に指先や耳、鼻など血流が少ない部分はダメージを受けやすいため、注意が必要です。

やけどと凍傷の違い

液体窒素によるダメージは「冷たい」ことが原因ですが、その症状はやけどととてもよく似ています。実際、医療の現場でも「低温やけど」という言葉が使われることがあります。やけどと凍傷の違いを整理してみましょう。

| 種類 | 原因 | 皮膚の状態 | 症状の進み方 |

|---|---|---|---|

| やけど | 高温による熱のダメージ | 赤く腫れる、水ぶくれ、ただれる | 短時間でも大きなダメージになる |

| 凍傷 | 極低温による細胞の凍結 | 白っぽくなる、感覚がなくなる、壊死 | 冷却が続くほど奥深くまで組織が壊れる |

このように、やけどと凍傷は「熱による損傷」と「冷たさによる損傷」という違いはありますが、どちらも皮膚や組織を破壊する点で共通しています。そのため、液体窒素を触ったときのダメージを「冷たい火傷」と表現することもあるのです。

まとめると、液体窒素に触れると瞬時に凍傷を起こす可能性があり、その程度は触れた時間や部位によって変わります。安全に使うためには「直接触れてはいけない」というルールをしっかり守ることが何より大切です。

なぜ「一瞬なら大丈夫」と思われるのか?

液体窒素に関する動画や実験を見たことがある人の中には、「手に少しかけても大丈夫そう」と思った方もいるかもしれません。実際、科学実験やテレビ番組などでは手のひらに液体窒素を注いでも無傷で終わるパフォーマンスが行われることがあります。この不思議な現象のカギとなるのが「ライデンフロスト現象(Leidenfrost Effect)」です。

では、なぜ液体窒素に触れても一瞬なら大丈夫に見えるのか。その仕組みを順を追って説明していきましょう。

ライデンフロスト現象の基本原理

ライデンフロスト現象とは、極端に温度差のある液体と固体が触れたときに、液体が一瞬で蒸発して薄い気体の膜を作り、その膜が断熱材のような役割を果たす現象のことです。

もっと身近な例で考えてみましょう。熱々のフライパンに水滴を落とすと、ジューッと音を立ててすぐに蒸発してしまうことがあります。しかし、十分に温度が高い鉄板では、水滴がすぐには消えず、玉のようにコロコロ転がることがあります。これがライデンフロスト現象です。水滴の下に水蒸気の膜ができて、鉄板から直接の熱を受けずに浮いているような状態になるのです。

液体窒素でも同じ現象が起きます。常温(約36℃)の手に-196℃の液体窒素が触れると、その温度差によって液体窒素が一瞬で蒸発し、手の表面に窒素ガスの膜を作ります。この膜が短時間だけ皮膚を守るため、ほんの一瞬であれば液体窒素が直接皮膚に触れず、「安全そうに見える」というわけです。

実験やパフォーマンスでよく見る例

科学館やテレビ番組などでは、このライデンフロスト現象を利用したデモンストレーションがよく行われます。例えば、実験者が自分の手のひらに液体窒素をサッとかけるシーンです。このとき、液体窒素は皮膚に長く留まらず、すぐに蒸発して白い煙のように消えていきます。

また、床に液体窒素をこぼすと、液体が玉のように転がりながら蒸発していく様子も観察できます。これもライデンフロスト現象の典型的な例です。液体窒素が床に直接広がるのではなく、ガスの膜で浮かされるため、液滴がスルスルと移動して見えるのです。

これらのパフォーマンスはとても面白く、「液体窒素って意外と安全なのでは?」と誤解してしまうかもしれません。しかし、これはあくまでもごく一瞬だけ安全そうに見える現象であって、液体窒素そのものが安全なわけではありません。

なぜ一瞬しか耐えられないのか

ライデンフロスト現象は確かに「一瞬なら皮膚を守る」働きをしますが、その効果は長く続きません。理由は大きく分けて3つあります。

- ガス膜はすぐに消えてしまう

薄い窒素ガスの膜は、液体窒素が蒸発している間だけ存在します。蒸発が止まればすぐに膜は消え、液体が直接皮膚に触れてしまいます。 - 皮膚の一部では膜が不均一になる

手の表面は完全に平らではなく、しわや湿り気があります。水分が多い部分や凹凸がある部分ではガス膜が形成されにくく、その部分から直接冷却が始まってしまいます。 - 1秒以上触れると膜では防ぎきれない

ライデンフロスト現象はほんの一瞬(0.1~0.5秒程度)しか有効ではありません。それ以上になると冷却が進み、凍傷を避けることはできなくなります。

つまり、「一瞬なら大丈夫に見える」のはガス膜のおかげであり、決して液体窒素そのものが安全だからではないのです。

まとめると、液体窒素に触れても一瞬なら大丈夫に見えるのはライデンフロスト現象という自然現象が働いているからです。しかし、それは「安全を保証する現象」ではなく、むしろ「ほんの一瞬しか皮膚を守れない危うい現象」であることを理解しておく必要があります。

ライデンフロスト現象に潜む危険

ライデンフロスト現象は一見すると「液体窒素を素手で触っても大丈夫」に見える不思議な現象ですが、実際には非常に危険です。むしろこの現象を誤解することが大事故の原因になることもあります。なぜなら、ガスの膜による保護はほんの一瞬しか続かず、状況によってはまったく発生しないことさえあるからです。

ここでは、ライデンフロスト現象の「落とし穴」とも言える危険性について、具体的に見ていきましょう。

長時間触れるとどうなるか

ライデンフロスト現象による保護はせいぜい0.1〜0.5秒程度です。それ以上の時間、液体窒素が皮膚にとどまると、ガス膜は維持できなくなり、直接皮膚に接触します。すると、細胞の中の水分が急速に凍りつき、深刻な凍傷を引き起こします。

例えば、手に液体窒素を数秒間ためてしまった場合、指先の皮膚が白く変色し、感覚がなくなります。さらに時間が経つと水ぶくれができ、組織が壊死してしまうこともあります。実際に、実験中の油断から指を失った事故の報告も存在します。

つまり、「ほんの一瞬だけ大丈夫」というのはガス膜がある間の話であり、一歩間違えれば取り返しのつかない大怪我につながるのです。

濡れた皮膚や衣服でのリスク

ライデンフロスト現象は乾いた皮膚の上では発生しやすいのですが、濡れている皮膚や衣服の上では事情が変わります。皮膚が汗や水で湿っている場合、液体窒素が直接その水分を急速に凍らせるため、ガス膜が作られる前に凍傷が始まってしまうのです。

また、衣服に液体窒素がかかるとさらに危険です。繊維の間に液体窒素が入り込み、すぐに蒸発できずに皮膚に密着する状態になります。この場合、ガス膜ができる余地がないため、液体窒素は直接皮膚にダメージを与え続けます。衣服を通しての凍傷は非常に重度になりやすく、服を脱ぐ間にすでに大きな損傷が広がってしまうのです。

パフォーマンスを真似してはいけない理由

ライデンフロスト現象を利用したパフォーマンスは、専門家が厳重な安全管理のもとで行っているものです。実験者は液体窒素の特性を理解し、「どれくらいなら安全に見せられるか」を計算して行っています。つまり、素人が真似して同じことをやろうとすれば高い確率で事故につながるということです。

特に、動画サイトやSNSでは「面白い実験」として液体窒素を素手にかける映像が多く出回っています。しかし、それを見て「意外と大丈夫そうだ」と考えてしまうのは非常に危険です。ほんの数秒の差で手が壊死するかどうかが決まるからです。

さらに、液体窒素を扱う環境には必ず保護メガネや手袋、換気などの安全対策があります。映像にはそれらが映っていない場合も多いため、「安全そうに見える」だけで、実際には周囲に多くのリスクが潜んでいるのです。

まとめると、ライデンフロスト現象は「液体窒素を一瞬だけ無害に見せる」現象でしかなく、長時間触れたり、条件が悪かったりすると一瞬で凍傷を引き起こす非常に危険な状況になります。だからこそ、この現象を安全の根拠にしてはいけません。

液体窒素の危険性は皮膚だけではない

液体窒素の危険性というと、多くの人は「皮膚が凍ってしまうこと」を想像すると思います。しかし、実際には皮膚に触れる以外のリスクも非常に多く、むしろそちらの方が事故につながりやすいケースもあります。液体窒素は単なる「冷たい液体」ではなく、気体に変わる性質や、周囲の環境に与える影響も含めて理解する必要があるのです。

ここでは、皮膚以外のリスクについて、代表的な3つの危険を紹介します。

目や呼吸器に与えるリスク

液体窒素が目に入ると、瞬時に角膜や粘膜が凍りついてしまいます。これは失明につながる重大なリスクで、たとえ少量であっても取り返しのつかないダメージになる可能性があります。そのため、液体窒素を扱うときには必ず保護ゴーグルを着用することが基本です。

また、液体窒素が蒸発すると冷たい窒素ガスになります。このガスを直接吸い込むと、喉や気道の粘膜を急激に冷やし、炎症や損傷を引き起こすことがあります。特に子どもや呼吸器の弱い人は影響を受けやすく、咳や呼吸困難につながる危険性があります。

密閉容器での爆発事故の可能性

液体窒素を密閉容器に入れることは絶対にしてはいけません。理由は、液体窒素が気化すると体積が約700倍に膨張するからです。例えば、ほんの数百ミリリットルの液体窒素が気化するだけで、数百リットルもの窒素ガスに変わります。もし密閉容器に閉じ込められていれば、内部の圧力は急上昇し、最終的に容器が爆発してしまいます。

実際に、過去には「液体窒素をペットボトルに入れた」ことが原因で爆発事故が起こり、破片で大けがを負ったケースもあります。このような事故は予想以上に強い爆発力を持ち、周囲の人を巻き込む危険があるため、液体窒素の取り扱いにおいて最も注意すべきポイントのひとつです。

酸欠リスクと作業環境の注意点

液体窒素が気化すると窒素ガスになりますが、このガス自体には色も匂いもありません。つまり、広がっても気づきにくいのです。窒素ガスは無害に思えるかもしれませんが、空気中の酸素を押しのけてしまうため、酸欠状態を引き起こします。

特に換気の悪い部屋や地下室などで大量に液体窒素をこぼした場合、空気中の酸素濃度が下がり、気づかないうちに意識を失う危険があります。これは「窒息死」という重大な事故につながる可能性があるため、作業環境には必ず十分な換気が必要です。

酸素濃度が通常の21%から16%以下に下がると、人間はめまいや頭痛を感じるようになり、10%以下になると数分で意識を失います。窒素ガスは無色透明で匂いもないため、「気づいたときには手遅れ」になりやすいのです。

以上のように、液体窒素の危険性は「皮膚が凍る」だけにとどまりません。目や呼吸器、爆発事故、酸欠といったリスクもあり、それぞれが命に関わるほど重大な危険を持っています。そのため、液体窒素を扱うときには皮膚の保護だけでなく、全身の安全対策と作業環境の管理が不可欠なのです。

安全に液体窒素を扱うためのポイント

液体窒素は科学的に非常に魅力的で、多くの実験や産業に役立っています。しかし、その性質を知らずに扱うと、皮膚の凍傷や酸欠事故、爆発といった大きなリスクにつながります。だからこそ、液体窒素を扱うときには「正しい知識」と「具体的な安全対策」が欠かせません。

ここでは、実際に液体窒素を安全に取り扱うための具体的なポイントを、順を追って解説します。

必須の保護装備と安全器具

まず大切なのは身を守る装備です。液体窒素は-196℃という極低温の液体なので、ほんの少し触れるだけでも凍傷の危険があります。以下の装備は必須と考えてください。

- 耐寒・断熱手袋:普通の軍手や綿の手袋では凍傷を防げません。専用の耐寒手袋を使うことで、液体窒素が手に触れるのを防ぎます。

- 保護ゴーグルまたはフェイスシールド:目に液体窒素が入ると失明の危険があるため、必ずゴーグルを着用します。

- 白衣や長袖の服:皮膚の露出をできるだけ減らすことが大切です。液体窒素が袖口やポケットに入らないよう注意しましょう。

- 専用容器(デュワー瓶):断熱構造を持った専用容器でなければ、安全に保存することはできません。

これらの装備は「ちょっとした予防」ではなく、重大な事故を防ぐための必須条件です。液体窒素を扱うときには、必ずこれらを準備しましょう。

作業環境と換気の重要性

液体窒素を安全に扱うためには、環境づくりも非常に重要です。特に換気は命に直結します。液体窒素が気化すると窒素ガスになりますが、このガスは空気中の酸素を追い出し、酸欠を引き起こす危険があります。

したがって、液体窒素を扱うときには以下のような環境が望ましいです。

- 換気が十分に行える実験室や作業場:窓や換気扇を常に開け、ガスがこもらないようにする。

- 床面に注意:窒素ガスは空気より軽いため上に拡散しますが、場所によっては低いところに滞留することもあります。地下室や狭い部屋では特に危険です。

- 非常用の酸素濃度計:研究所などでは、酸素濃度が低下していないかを常に監視するためのセンサーを設置することもあります。

このように、換気と環境管理を徹底することは、液体窒素を扱う上で最も大切なポイントのひとつです。

初心者が絶対に避けるべき行為

液体窒素を初めて扱う人がやってしまいがちな危険行為もあります。ここでは「絶対にやってはいけないこと」を整理しておきましょう。

- 素手で触れる:ライデンフロスト現象を過信してはいけません。素手で触れば高確率で凍傷になります。

- 密閉容器に入れる:爆発のリスクがあります。必ず専用容器を使用し、密閉しないことが大前提です。

- 家庭での保管や実験:一般家庭には十分な換気や安全装備が整っていません。研究施設や専門の環境以外で扱うことは非常に危険です。

- 遊び半分の実験:SNSや動画サイトでは「面白い実験」として液体窒素を使う様子が見られますが、素人が真似すると命に関わる事故になることがあります。

液体窒素は正しく使えば有用な道具ですが、知識がなければ危険な凶器にもなります。初心者は必ず経験者や専門家の指導を受けてから取り扱うようにしましょう。

まとめると、液体窒素を安全に扱うには装備・環境・知識の3つが欠かせません。これらを怠れば、小さな油断が大事故につながることを理解しておきましょう。

液体窒素と身近な素材の変化

液体窒素の面白さのひとつに、「普段見慣れたものが一瞬で性質を変える」という体験があります。これは科学実験やテレビ番組などでよく取り上げられる場面であり、多くの人が「おおっ!」と驚く瞬間です。液体窒素が物質に与える影響を知ることは、安全性の理解だけでなく、科学の魅力を感じるきっかけにもなります。

ここでは、身近な素材に液体窒素をかけるとどのような変化が起こるのか、具体的な例を紹介していきます。

ゴムやプラスチックに起きる変化

普段は柔らかくて伸び縮みするゴムボールやゴムバンド。これらを液体窒素に浸すと、どうなると思いますか?

答えは、カチカチに硬くなり、まるでガラスのように割れてしまうのです。

これは、ゴムを構成している分子の動きが極端に遅くなるためです。ゴムは分子が伸びたり縮んだりすることで弾力を持っていますが、-196℃まで冷やされるとその動きが完全に止まり、硬い固体のようになってしまいます。その結果、少しの衝撃でもパリンと割れてしまうのです。

同様に、プラスチックの一部も液体窒素で冷やすと非常にもろくなります。普段はしなやかで丈夫な素材でも、極低温の環境では全く違う性質を見せるのです。

バナナや食べ物に起きる変化

液体窒素実験で有名なのが「バナナで釘を打つ」というデモンストレーションです。常温では柔らかいバナナも、液体窒素に浸すと石のように硬くなります。そのため、バナナの先で木に釘を打ち込むことができるのです。

これは、バナナの細胞内に含まれる水分が一瞬で凍るためです。氷の結晶は硬いため、全体が凍りついたバナナは金属のような硬さを持ちます。ただし、その硬さは一時的なもので、室温に戻れば再び柔らかくなります。

同じように、液体窒素をアイスクリームの材料に使うと、瞬時に凍らせることができ、口当たりがなめらかなアイスができます。これは氷の粒が細かくなるため、シャリシャリせずクリーミーになるという仕組みです。食品業界ではこの特徴を活かし、液体窒素を「瞬間冷凍」の道具として利用しています。

花や植物に起きる変化

バラの花を液体窒素に浸す実験もよく見かけます。美しい花びらを取り出して少しの力を加えると、ガラスのように粉々に砕けてしまうのです。

これも細胞内の水分が瞬時に凍結することによって起こる現象です。植物の細胞は水分を多く含んでいるため、氷の結晶が内部から組織を押し広げ、脆くなります。そのため、普段はしなやかな花びらが一瞬で壊れてしまうのです。

この現象は「冷却が物質の性質を大きく変える」という液体窒素の力をわかりやすく示しており、教育現場でもよく用いられるデモンストレーションです。

これらが示す液体窒素の冷却力

ゴム、バナナ、花といった身近な素材が液体窒素によって性質を変えるのは、分子の動きが止められるほどの冷却力が働いているからです。

物質は温度が下がると分子の動きが遅くなり、やがて固まってしまいます。液体窒素の温度は-196℃なので、常温で自由に動いていた分子を一瞬で凍りつかせることができるのです。

つまり、液体窒素の冷却力は単なる「冷たい」レベルではなく、物質の性質そのものを変えてしまうほど強力なのです。柔らかいものを硬くしたり、しなやかなものを脆くしたりするその力は、科学的に興味深く、産業的にも大きな価値を持っています。

まとめると、液体窒素は身近な素材を一瞬で変化させる強力な力を持っています。ゴムがガラスのように割れ、バナナが金属のように硬くなり、花が粉々に砕ける——これらはすべて液体窒素の冷却力の証明です。同時に、これほどの変化を起こす物質を素手で扱うことがいかに危険かも、改めて実感できるのではないでしょうか。

液体窒素の魅力と危険性のバランス

液体窒素は、その強力な冷却能力から、科学実験、医療、食品、産業など幅広い分野で活躍しています。一方で、取り扱いを誤れば命に関わる危険を持つ物質でもあります。つまり、液体窒素は「魅力」と「危険性」という相反する性質をあわせ持っており、その両方を正しく理解することが大切です。

ここでは、液体窒素の面白さや役立つ面と、同時に忘れてはいけない危険性について、バランスの取り方を考えていきましょう。

科学的な面白さと教育的価値

液体窒素の魅力のひとつは、身近な物質が一瞬で変化する驚きを体験できることです。バナナがカチカチになって釘を打てたり、花がガラスのように砕けたりする実験は、多くの人を驚かせます。こうした現象は科学館や学校の授業でも人気があり、科学の世界に興味を持つきっかけになります。

また、ライデンフロスト現象など「普段の生活では起こらない不思議な現象」を安全に観察できることも、教育的に大きな意味があります。これらの現象を通して、温度や物質の性質について楽しく学べるのです。

誤解されやすい「安全そうに見える現象」

しかし、液体窒素の実験はしばしば「意外と安全そう」に見えてしまう点が問題です。特にライデンフロスト現象を利用した実演は、「手にかけても平気そう」に見えてしまい、素人が真似をする危険を高めています。

実際には、液体窒素はほんの一瞬しか皮膚を守ってはくれません。条件が悪ければ即座に凍傷が始まります。それなのに、見た目だけを見て「液体窒素は意外と安全」と思い込むことは大変危険です。ここに、液体窒素の「魅力と危険性のバランス」をどう理解するかという課題があります。

知識と環境がそろって初めて安全になる

液体窒素を安全に楽しむためには、正しい知識と適切な環境が欠かせません。例えば、科学館や研究施設で行われる実験は、必ず保護具を身につけ、換気の整った環境で行われています。また、扱う人は液体窒素の性質や危険性を理解し、事故を防ぐ方法を知っています。

つまり、液体窒素は「誰でも気軽に使える物質」ではなく、知識と環境が整ってはじめて安全に扱える物質なのです。これを理解せずに、家庭や素人の環境で真似をすると事故につながる危険があります。

まとめると、液体窒素は科学的に面白く、役立つ魅力を持ちながらも、誤解や油断が大事故を招く危険性をあわせ持っています。そのバランスを理解し、「正しい場所・正しい方法」で向き合うことが、液体窒素を安全に楽しむための鍵となるのです。

よくある質問(FAQ)

液体窒素に関心を持った人が、実際によく抱く疑問をまとめました。ここでは、安全性や利用方法に関する代表的な質問を取り上げ、できるだけわかりやすく解説します。

液体窒素を素手で触っても大丈夫ですか?

基本的に絶対に触ってはいけません。

確かに「ライデンフロスト現象」という仕組みによって、一瞬だけなら皮膚が守られることがあります。しかし、それはごく短い時間(0.1〜0.5秒程度)だけの話で、少しでも長く触れると深刻な凍傷を負ってしまいます。

また、皮膚が濡れていたり、衣服に液体窒素がしみこんだりした場合には、ライデンフロスト現象は働きにくく、触れた瞬間に皮膚が凍りつく危険があります。動画や実験で見かけるパフォーマンスを真似するのは非常に危険なので、絶対にやめましょう。

液体窒素を家庭で使うことはできますか?

一般家庭で液体窒素を扱うのはおすすめできません。

液体窒素は気化すると酸素を押しのけて酸欠を引き起こす危険があるため、換気設備のない部屋では非常に危険です。また、専用の断熱容器がなければ安全に保管することもできません。さらに、扱う際には保護ゴーグルや耐寒手袋などの装備が必須です。

そのため、液体窒素を扱うのは研究施設・学校・医療機関・食品工場など、安全対策が整った場所に限られます。個人が趣味で購入して家庭で使うのは、危険性が高いため避けるべきです。

ライデンフロスト現象を安全に観察する方法は?

ライデンフロスト現象を理解するには、液体窒素を使わなくても身近な方法で観察できます。例えば、熱したフライパンに水滴を落とす実験です。水がジューッと一瞬で蒸発する場合と、玉のように転がる場合があり、これがライデンフロスト現象の身近な例です。

液体窒素を使ったライデンフロスト現象を見たい場合は、科学館や大学の公開実験に参加するのがおすすめです。安全な環境で専門家が実演してくれるので、安心して観察できます。個人で再現しようとするのは非常に危険なので、必ず専門の場に任せるようにしましょう。

液体窒素の処分方法はどうすればいいですか?

液体窒素は自然に気化して窒素ガスになるため、特別な処分作業は必要ありません。ただし、注意点があります。

- 換気の良い場所に置いて自然に蒸発させること。

- 密閉容器に入れてはいけないこと(爆発の危険があるため)。

- 屋内の狭い空間に放置しないこと(酸欠のリスクがあるため)。

正しく処分するには、風通しの良い安全な場所で自然に蒸発させるのが最適です。液体窒素を水道に流したり、家庭の冷凍庫に入れたりするのは絶対に避けるべき危険行為です。

まとめると、液体窒素についてのよくある質問には「触っても大丈夫か?」「家庭で使えるか?」「どうすれば安全に観察できるか?」「どう処分するのか?」といったものがあります。これらの答えはすべて「安全な環境と知識が必要」に集約されます。つまり、液体窒素は魅力的で面白い物質である一方、正しい理解と環境がなければ非常に危険だということです。